伊予松山城へ向かうにあたりしまなみ海道を利用することとする。名古屋からは最も遠い四国へ渡る道。

瀬戸内海にちらばる島々を繋ぐ道路。

そして、この道路が連なる島々を拠点に「海賊衆」がいたわけです。

「のぼうの城」で知られる和田竜氏が最新刊「村上水軍の娘」を上梓して話題のポイント。(読んでませんが。)

村上水軍博物館などもあるといえば寄るしかない。

今回は伊予松山城が最終目的なので水軍博物館のみとしましたが、村上海賊ツアーと称してこのあたりだけを徹底的に巡る、ということもアリだな、と、思う。

運転時間も5時間を過ぎていい加減飽きてきた頃なので丁度良い。

まずは手前の伯方島で降りる。

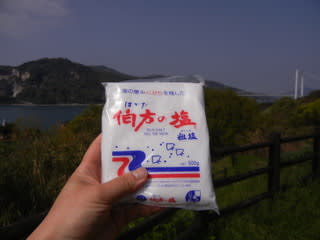

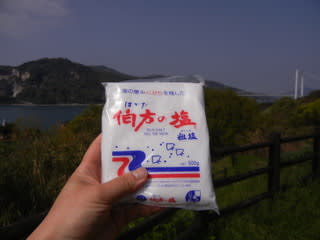

「♪は・か・た・の・しお」のCMでおなじみの伯方。塩でも買おうかと立ち寄りました。

恒例のご当地スーパー巡り。

やっぱり現地のスーパーに入るのって、なんかわくわくします。

店先ではこんなん売ってますし。

やっす!ありえん金額。そもそもこんなの売ってないし。

七輪とかあれば、それこそ海岸べたで焼いて喰うのに・・・。

どうせ一人旅。好きにやればいいのですが、そんなことしてると伊予松山城は攻略不可能になる。

残念ながら断念する。定年後に計画しているキャンピングカー全国一周城の旅の時には絶対にやってやる。(一酸化炭素中毒にならないように要注意ですな。)

肝心の塩ですが、全国展開されてるだけに、なんか現地で購入したスペシャル感があまり得られなかったのが残念。

※近所のスーパーにもありますもんね。

伯方の塩を瀬戸内海バックに撮影しようと車を停めた場所でふと振り返ると野良犬が。

※でらかわいい。

道端で寝そべる猫もいたりして、都会と違ったのんびりさを実感。

旅情を感じ始める。

続いて大島へ。

ここに村上水軍博物館があるようですが、なにぶん行き当たりばったりの旅。詳しい場所なぞ調べていない。ナビに従って進むと絶対ここじゃないでしょ、という場所に案内される。

※路地裏って感じ。漁師町だ。

案内されたのは役場。想像するに元々はここに博物館があったんでしょう。

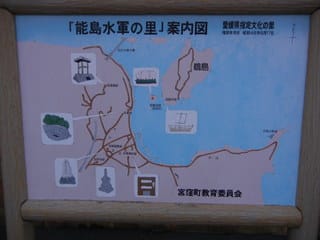

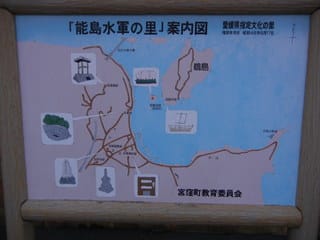

※違うポイントにあった看板。

こじんまりと。ただ、事前にネットで見たのと違いすぎる。そこで、闇雲に走って見つけることにする。どうせそんな大きくないしすぐみつかるだろうと思ったのですが、かなり時間をロスした上に見つからない。もういいか、と、諦めかけたときに見つかりました村上水軍博物館!

※最近新しくしたようですね。

小早船が展示されていました。博物館のパンフを見ると

「小早船とは、村上水軍の機動力として活躍した小型の船をいう。」

要は駆逐艦、ということなんでしょう。

そして、

「この船は、日本一の水軍レース大会を目指し、平成2年(1990年)に、小佐田哲男先生(東京大学名誉教授)の監修の下、・・・」

と、ある。

小和田哲男先生、村上水軍まで手広くやってますね、と、思って「あれ、静岡大学名誉教授の誤植か?」とよくよく読んでみると「小佐田哲男」先生と、いう、ぱっとみよく似た名前の方だったんですね。

そこで驚くとともに「日本一の水軍レース大会」てなんじゃい、と。。。

ところで村上水軍ですが、パンフによりますと

「村上氏は、南北朝から戦国時代にかけて瀬戸内海で活躍した一族である。俗に三島村上氏と呼ばれる、能島・来島・因島の三家からなり、互いに強い同族意識を持っていた。戦国時代になると、村上氏は、その強力な海の武力を背景に、瀬戸内海の広い海域を支配し、国内の軍事・政治や海運の動向をも左右した。」

海賊、と、いうと積荷を奪う悪党的な感じですが、実態としては陸と同じように海を支配した国人領主で、むしろ海運を支配して豊かな一族だった、といえるようです。用心棒として海賊を乗せると他の海賊は襲わない、という約束があったとか。陸路であっても100m単位で関所があった、と、言われていますので物を運搬する際に交通量的なお金を支払うのは当時は常識に近いようです。まぁ、金が無くて払わないと運が良ければ逃げられるでしょうけど、まず無理だったでしょう。運送コストが高くつきますねぇ。

パンフの内容をまとめると、来島は伊予河野氏、因島は大内からの毛利氏に仕えるものの、本四から離れている能島は独立して特に村上武吉の時代にはどの大名にも従わなかったそうです。

結果的に豊臣政権化で海賊停止令が出されて活動を終えることになります。

全国政権の成立とともに、全国的な秩序が重視されるってことでしょう。海賊停止令により平和な海運が可能になったといえますが、なんとなく地域の自主性がなくなった、ともいえる。国が税金を一手に集めて地方へ配分する。その配分権限こそが国の権力の源泉、という図式は、今も昔も変わらないといえますね。

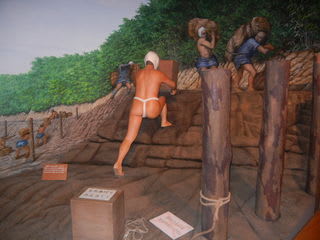

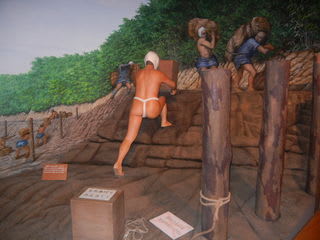

さて、多分その国の補助金を受けたであろうと思われる村上水軍博物館の中に入るとこんな展示が。

これは、海賊衆が敵の船を手繰り寄せて攻撃する様を立体模型で再現しているのですが大変わかりやすい。

発泡スチロールでここまで再現できるんですね。

そして、海賊衆が船に積んでいた大砲。

朝鮮式の大砲を和式に改造した、と、あります。

弾が飛んでいくだけですから殺傷よりも敵船の破壊に使われたのでしょうか。

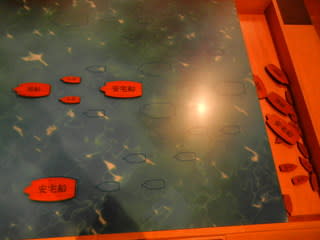

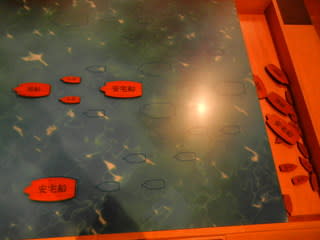

さらに進むと、船の戦陣について教えてくれるところがあり、なんとマニアックなことに戦陣をお互いに組んで戦わせてみよう!などという素敵なコーナーがある。

これは、やりだすと時間がどんだけあっても足りないな、と、思い、泣く泣く断念。

安宅船、なんちゃら船(忘れた)、小早船と、あるので、これは、戦艦、巡洋艦、駆逐艦と置き換えて考えれば良いのでしょう。どうやって包囲陣を形成するのかだよなぁ、と、思いながらも安宅船の攻撃力と小早船の機動力がどの程度かがわからないので、シミュレートしようがないわけです。このあたりを資料館の方に聞きながら実際に船の動くさまを見たら面白かろう、と。動画で流してくれんかと思います。

そして、こんな立体模型と混ざれる展示もある。

うむ、これはワシ好み。だが、一人旅なので写真を撮ってもらえない。こんな写真をいちいち見知らぬ人に頼むのはよっぽどか大概な人だと思われるので流石に恥ずかしい。

ほんとうならば、ふんどし一丁で混ざりたいくらいだが・・・。

そして、年に1回だけしか上陸ができない島全体が要塞化されているという能島城の模型。

水軍の城、というものに興味があって、見てみたかったのですが、なんと前の週に上陸イベントやっていたそうで、なんとも残念な結果に。。。いつか日程あわせて見に行ってやる。

潮流体験で身近に見に行くこともできるようですが、残念ながら出航時間が合わずこれも断念。

と、いうことで、能島城は遠くから眺めるだけに。

船が停泊できるように島の周りに桟橋が囲われていたりしたようです。三の丸まであるようですが造りはわかりません。枡形とか馬出とかあるのかが知りたいところです。

その後、島を巨石を積んだダンプが。

石垣とかに使ったんでしょうかね・・・。

最後に道の駅でじゃこ天を喰らう。

※うまし。

まぁ、行き当たりばったり特有の時間ロスが相当なものでしたが、一人旅だしええか、という感じ。

次はいよいよ四国上陸。今治城へ。

瀬戸内海にちらばる島々を繋ぐ道路。

そして、この道路が連なる島々を拠点に「海賊衆」がいたわけです。

「のぼうの城」で知られる和田竜氏が最新刊「村上水軍の娘」を上梓して話題のポイント。(読んでませんが。)

村上水軍博物館などもあるといえば寄るしかない。

今回は伊予松山城が最終目的なので水軍博物館のみとしましたが、村上海賊ツアーと称してこのあたりだけを徹底的に巡る、ということもアリだな、と、思う。

運転時間も5時間を過ぎていい加減飽きてきた頃なので丁度良い。

まずは手前の伯方島で降りる。

「♪は・か・た・の・しお」のCMでおなじみの伯方。塩でも買おうかと立ち寄りました。

恒例のご当地スーパー巡り。

やっぱり現地のスーパーに入るのって、なんかわくわくします。

店先ではこんなん売ってますし。

やっす!ありえん金額。そもそもこんなの売ってないし。

七輪とかあれば、それこそ海岸べたで焼いて喰うのに・・・。

どうせ一人旅。好きにやればいいのですが、そんなことしてると伊予松山城は攻略不可能になる。

残念ながら断念する。定年後に計画しているキャンピングカー全国一周城の旅の時には絶対にやってやる。(一酸化炭素中毒にならないように要注意ですな。)

肝心の塩ですが、全国展開されてるだけに、なんか現地で購入したスペシャル感があまり得られなかったのが残念。

※近所のスーパーにもありますもんね。

伯方の塩を瀬戸内海バックに撮影しようと車を停めた場所でふと振り返ると野良犬が。

※でらかわいい。

道端で寝そべる猫もいたりして、都会と違ったのんびりさを実感。

旅情を感じ始める。

続いて大島へ。

ここに村上水軍博物館があるようですが、なにぶん行き当たりばったりの旅。詳しい場所なぞ調べていない。ナビに従って進むと絶対ここじゃないでしょ、という場所に案内される。

※路地裏って感じ。漁師町だ。

案内されたのは役場。想像するに元々はここに博物館があったんでしょう。

※違うポイントにあった看板。

こじんまりと。ただ、事前にネットで見たのと違いすぎる。そこで、闇雲に走って見つけることにする。どうせそんな大きくないしすぐみつかるだろうと思ったのですが、かなり時間をロスした上に見つからない。もういいか、と、諦めかけたときに見つかりました村上水軍博物館!

※最近新しくしたようですね。

小早船が展示されていました。博物館のパンフを見ると

「小早船とは、村上水軍の機動力として活躍した小型の船をいう。」

要は駆逐艦、ということなんでしょう。

そして、

「この船は、日本一の水軍レース大会を目指し、平成2年(1990年)に、小佐田哲男先生(東京大学名誉教授)の監修の下、・・・」

と、ある。

小和田哲男先生、村上水軍まで手広くやってますね、と、思って「あれ、静岡大学名誉教授の誤植か?」とよくよく読んでみると「小佐田哲男」先生と、いう、ぱっとみよく似た名前の方だったんですね。

そこで驚くとともに「日本一の水軍レース大会」てなんじゃい、と。。。

ところで村上水軍ですが、パンフによりますと

「村上氏は、南北朝から戦国時代にかけて瀬戸内海で活躍した一族である。俗に三島村上氏と呼ばれる、能島・来島・因島の三家からなり、互いに強い同族意識を持っていた。戦国時代になると、村上氏は、その強力な海の武力を背景に、瀬戸内海の広い海域を支配し、国内の軍事・政治や海運の動向をも左右した。」

海賊、と、いうと積荷を奪う悪党的な感じですが、実態としては陸と同じように海を支配した国人領主で、むしろ海運を支配して豊かな一族だった、といえるようです。用心棒として海賊を乗せると他の海賊は襲わない、という約束があったとか。陸路であっても100m単位で関所があった、と、言われていますので物を運搬する際に交通量的なお金を支払うのは当時は常識に近いようです。まぁ、金が無くて払わないと運が良ければ逃げられるでしょうけど、まず無理だったでしょう。運送コストが高くつきますねぇ。

パンフの内容をまとめると、来島は伊予河野氏、因島は大内からの毛利氏に仕えるものの、本四から離れている能島は独立して特に村上武吉の時代にはどの大名にも従わなかったそうです。

結果的に豊臣政権化で海賊停止令が出されて活動を終えることになります。

全国政権の成立とともに、全国的な秩序が重視されるってことでしょう。海賊停止令により平和な海運が可能になったといえますが、なんとなく地域の自主性がなくなった、ともいえる。国が税金を一手に集めて地方へ配分する。その配分権限こそが国の権力の源泉、という図式は、今も昔も変わらないといえますね。

さて、多分その国の補助金を受けたであろうと思われる村上水軍博物館の中に入るとこんな展示が。

これは、海賊衆が敵の船を手繰り寄せて攻撃する様を立体模型で再現しているのですが大変わかりやすい。

発泡スチロールでここまで再現できるんですね。

そして、海賊衆が船に積んでいた大砲。

朝鮮式の大砲を和式に改造した、と、あります。

弾が飛んでいくだけですから殺傷よりも敵船の破壊に使われたのでしょうか。

さらに進むと、船の戦陣について教えてくれるところがあり、なんとマニアックなことに戦陣をお互いに組んで戦わせてみよう!などという素敵なコーナーがある。

これは、やりだすと時間がどんだけあっても足りないな、と、思い、泣く泣く断念。

安宅船、なんちゃら船(忘れた)、小早船と、あるので、これは、戦艦、巡洋艦、駆逐艦と置き換えて考えれば良いのでしょう。どうやって包囲陣を形成するのかだよなぁ、と、思いながらも安宅船の攻撃力と小早船の機動力がどの程度かがわからないので、シミュレートしようがないわけです。このあたりを資料館の方に聞きながら実際に船の動くさまを見たら面白かろう、と。動画で流してくれんかと思います。

そして、こんな立体模型と混ざれる展示もある。

うむ、これはワシ好み。だが、一人旅なので写真を撮ってもらえない。こんな写真をいちいち見知らぬ人に頼むのはよっぽどか大概な人だと思われるので流石に恥ずかしい。

ほんとうならば、ふんどし一丁で混ざりたいくらいだが・・・。

そして、年に1回だけしか上陸ができない島全体が要塞化されているという能島城の模型。

水軍の城、というものに興味があって、見てみたかったのですが、なんと前の週に上陸イベントやっていたそうで、なんとも残念な結果に。。。いつか日程あわせて見に行ってやる。

潮流体験で身近に見に行くこともできるようですが、残念ながら出航時間が合わずこれも断念。

と、いうことで、能島城は遠くから眺めるだけに。

船が停泊できるように島の周りに桟橋が囲われていたりしたようです。三の丸まであるようですが造りはわかりません。枡形とか馬出とかあるのかが知りたいところです。

その後、島を巨石を積んだダンプが。

石垣とかに使ったんでしょうかね・・・。

最後に道の駅でじゃこ天を喰らう。

※うまし。

まぁ、行き当たりばったり特有の時間ロスが相当なものでしたが、一人旅だしええか、という感じ。

次はいよいよ四国上陸。今治城へ。