コロナウイルスの影響で色々と生活に支障を来している人も多いかと。

自分も頼まれていた講演が延期となりました。奥三河の戦国時代について城と絡めて、という依頼でした。

実は、あまり公にしてはいませんが、こうしたご依頼を頂くことが稀にあり、年に1回程度、人前で話す機会があるのです。

あくまで、私の場合は素人としての立ち位置で、城を巡ってると楽しい、という自分の体験をお話しするような感じです。

ところが、最近、別分野で大学院へ行っていたこともあり、歴史関係から離れていました。

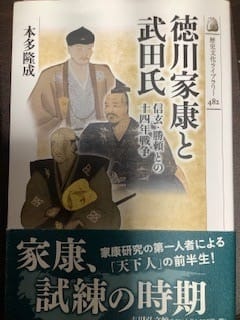

そんな状態で話などできない、と、いうことで、慌てて買ってきて読んでいた本が、この本。

本多隆成『徳川家康と武田氏 信玄・勝頼との十四年戦争』吉川弘文館、2019年 1800円+税

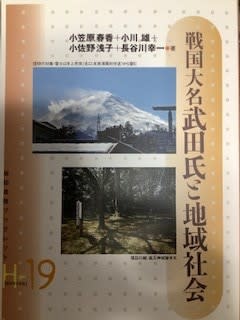

近年、武田に関する研究が猛烈な勢いで進んでおり、数年前の知識では古くなってしまっているので、とても人前で話すことなどできない、と、考えて、この本と、以前ご紹介した『戦国大名武田氏と地域社会』を買ってきて読んでいました。

泥棒を見て縄を綯う。泥縄とはまさにこのこと。

この本多氏の本は、不思議と読んだことがなかったのです。

徳川家康の研究者として有名な方だというのは知っておりました。

奥三河について考える上で、家康の存在は大きい。そこで、改めて家康研究の本をしっかりと読んでみようと思った訳です。

これが、正解。

本多氏は研究者としての立場を大事にされており、学説に対して真摯に向き合う姿勢を打ち出しているため、この本では様々な先行研究を紹介し、それらについて、自説との違いや修正点などを丁寧に書いています。

例えば、信玄による遠江侵攻。元亀二年の武田氏による奥三河侵攻を否定したことで衝撃を与えた鴨川達夫氏による新説のうち、遠江侵攻軍のどのルートに信玄がいたか論争について、ていねいに解説をしています(107ぺーじ~120ページ)。

鴨川氏の論点と本多氏の論点を整理して、信玄は信州から南進してきたとする鴨川氏に対して、駿河から西進したとして反論し、結果的に、西進軍が信玄本体であると結論付けています。このあたりは、根拠となる論文を併せて読みたいところです。残念ながら、鴨川新説に対する本多氏反論と鴨川氏再反論、本多氏反再反論は入手できていません。

また、個人的に一番興奮したのは、南進軍(山県・秋山別動隊)のルートとして、「信濃から青崩峠ないし兵越峠を越えて遠州に入り、さらに浦川(浜松市天竜区)から三河へと進出した」(123ページ)という一文です。この侵攻ルート、今一つわかりやすく解説した本を読んだことがなく、一体、どうやって奥三河に入り込んできたのか、不思議だったのです。浦川から侵入するとすると、現在の東栄町を突っ切って設楽町や旧鳳来町へ進出したことととなります。山家三方衆という奥三河の有力国人衆である、奥平氏や菅沼氏はこの時は、あっさりと降伏していますから、一気に奥三河は武田方に塗り替わったと言えます。

自分としては、東栄町に当たる部分が、今一つ不明確で不思議に思っていたのです。結構、徳川方だったんですよ、という民話などが残っていたりして、東栄町だけぽっかりと徳川方の領土として残っていたように感じられたからです。東栄町史を読んでも、当時の資料が残っていないため確たることがいえない、という見解です。

ただ、文書が残っていない、ということは、徳川時代に不都合な文書を捨てたと考えるのが普通なので、徳川氏に対して見せられない文書が多い=徳川に敵対した領主の文書が多かった、と、考えられる。また、東栄町の中設楽地区にある設楽城の形状は、加藤理文氏によれば規模からみて武田氏の手による、との見解でした。この時期の徳川氏は東海道沿いの城を確保しつつ、山間地方面からの武田勢がどこから現れるかわからない状況の中、防御しなければならない、という厳しい状況であったといえます。

と、まぁ、奥三河を調べている人間としては、近年の学説動向も知ることができて、なおかつ家康に関する動きも正確につかめる本として、非常に参考になりました。

延期になったので、これで、じっくりと資料作成に取り組めそうです。

自分も頼まれていた講演が延期となりました。奥三河の戦国時代について城と絡めて、という依頼でした。

実は、あまり公にしてはいませんが、こうしたご依頼を頂くことが稀にあり、年に1回程度、人前で話す機会があるのです。

あくまで、私の場合は素人としての立ち位置で、城を巡ってると楽しい、という自分の体験をお話しするような感じです。

ところが、最近、別分野で大学院へ行っていたこともあり、歴史関係から離れていました。

そんな状態で話などできない、と、いうことで、慌てて買ってきて読んでいた本が、この本。

本多隆成『徳川家康と武田氏 信玄・勝頼との十四年戦争』吉川弘文館、2019年 1800円+税

近年、武田に関する研究が猛烈な勢いで進んでおり、数年前の知識では古くなってしまっているので、とても人前で話すことなどできない、と、考えて、この本と、以前ご紹介した『戦国大名武田氏と地域社会』を買ってきて読んでいました。

泥棒を見て縄を綯う。泥縄とはまさにこのこと。

この本多氏の本は、不思議と読んだことがなかったのです。

徳川家康の研究者として有名な方だというのは知っておりました。

奥三河について考える上で、家康の存在は大きい。そこで、改めて家康研究の本をしっかりと読んでみようと思った訳です。

これが、正解。

本多氏は研究者としての立場を大事にされており、学説に対して真摯に向き合う姿勢を打ち出しているため、この本では様々な先行研究を紹介し、それらについて、自説との違いや修正点などを丁寧に書いています。

例えば、信玄による遠江侵攻。元亀二年の武田氏による奥三河侵攻を否定したことで衝撃を与えた鴨川達夫氏による新説のうち、遠江侵攻軍のどのルートに信玄がいたか論争について、ていねいに解説をしています(107ぺーじ~120ページ)。

鴨川氏の論点と本多氏の論点を整理して、信玄は信州から南進してきたとする鴨川氏に対して、駿河から西進したとして反論し、結果的に、西進軍が信玄本体であると結論付けています。このあたりは、根拠となる論文を併せて読みたいところです。残念ながら、鴨川新説に対する本多氏反論と鴨川氏再反論、本多氏反再反論は入手できていません。

また、個人的に一番興奮したのは、南進軍(山県・秋山別動隊)のルートとして、「信濃から青崩峠ないし兵越峠を越えて遠州に入り、さらに浦川(浜松市天竜区)から三河へと進出した」(123ページ)という一文です。この侵攻ルート、今一つわかりやすく解説した本を読んだことがなく、一体、どうやって奥三河に入り込んできたのか、不思議だったのです。浦川から侵入するとすると、現在の東栄町を突っ切って設楽町や旧鳳来町へ進出したことととなります。山家三方衆という奥三河の有力国人衆である、奥平氏や菅沼氏はこの時は、あっさりと降伏していますから、一気に奥三河は武田方に塗り替わったと言えます。

自分としては、東栄町に当たる部分が、今一つ不明確で不思議に思っていたのです。結構、徳川方だったんですよ、という民話などが残っていたりして、東栄町だけぽっかりと徳川方の領土として残っていたように感じられたからです。東栄町史を読んでも、当時の資料が残っていないため確たることがいえない、という見解です。

ただ、文書が残っていない、ということは、徳川時代に不都合な文書を捨てたと考えるのが普通なので、徳川氏に対して見せられない文書が多い=徳川に敵対した領主の文書が多かった、と、考えられる。また、東栄町の中設楽地区にある設楽城の形状は、加藤理文氏によれば規模からみて武田氏の手による、との見解でした。この時期の徳川氏は東海道沿いの城を確保しつつ、山間地方面からの武田勢がどこから現れるかわからない状況の中、防御しなければならない、という厳しい状況であったといえます。

と、まぁ、奥三河を調べている人間としては、近年の学説動向も知ることができて、なおかつ家康に関する動きも正確につかめる本として、非常に参考になりました。

延期になったので、これで、じっくりと資料作成に取り組めそうです。