(笑えない現実ながら、萩原朔太郎の作品も、結局こういう小型本で読んでいる)

宮沢賢治は、詩や童話のなかで、じつに頻繁にオノマトペを使用したことで知られている。

ちくま文庫の「宮沢賢治のオノマトペ集」を参照すると、

気象の章

風の章

霧・雨・雪・霜・雲の章

「歩く・踊る」章

「食べる・飲む・噛む・吸う・吐く」章

「笑う・泣く」章

「揺れる・震える」章

・・・などオノマトペが13章に分類され、原文を引用し、コメントが付せられている。

(ちくま文庫には「文庫版 宮沢賢治全集」全10巻がある。)

地味な研究ではあるが、労作といっていいだろう。

解説で栗原敦さんは《宮沢賢治の作品に出会うと、詩でも童話でも、そう、あまりありそうにもない短歌の場合ですら、際立つ様々なオノマトペ、生き生きとしたその楽しさや面白さに、誰もがとりこになってしまいます。》と書いておられる。

わたしは賢治の童話のよき読者ではないが、詩の場合でもオノマトペはよく顔を出し、暗喩、直喩と同等なすぐれた効果を発揮しているのはご存じの方が多いだろう。

オノマトペとしては収録されていないが、つぎのような表記は詩の身体、つまり詩的言語の重要な構成要素となっている。

《dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah

Ho! Ho! Ho!》

~原体剣舞連(「春と修羅」より)

《8 γ e 6 α(エイト ガムマア イー シックス アルファ)》

~蠕虫舞手アンネリダ タンツェーリン(「春と修羅」より、右の片仮名は原文ではフリガナ)

これらは正確にはオノマトペとはいえないのかもしれないが、強烈なインパクトを与える表現効果を備えた、いわば強力なバネである。

いまさらいうまでもないことではあるが、宮沢賢治の世界は小宇宙にも等しい豊饒なイメージをたたえ、デリケートなことばの一語一語に注意を向けると、こまやかな陰翳に富んだ現実-非現実の境界線がにじんで消えてしまったり、クッキリ姿をあらわしたりすところが多くのファンを魅了してやまない。

ところが、ぜんたいとしては慣用句に近い平凡なオノマトペが主流。

作者がさほどこだわらずに「さらっ」と書いてしまったからだろうし、自分が発表のあてもなく書き散らした原稿が、後世研究の対象にされるなど想像できなかったに違いない。

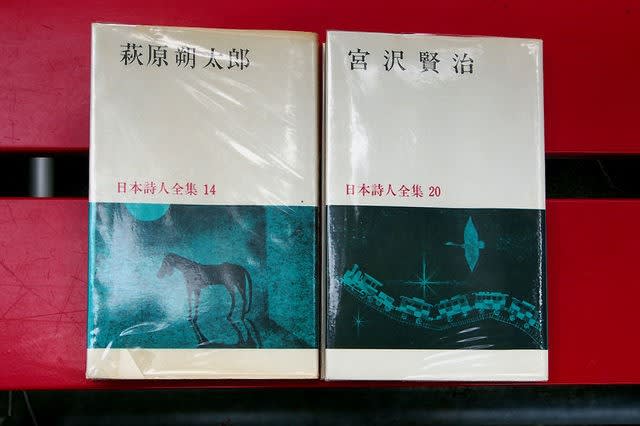

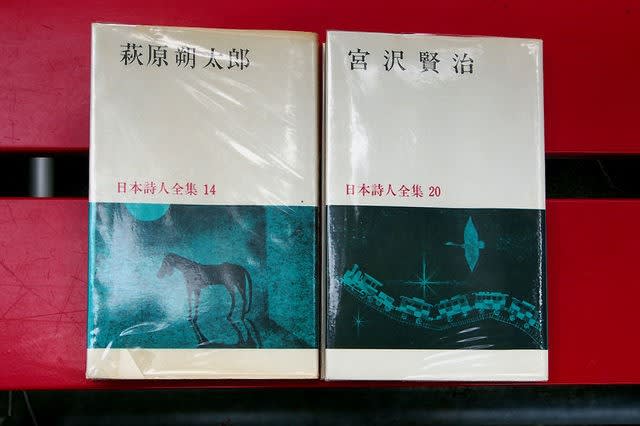

(「日本詩人全集14 萩原朔太郎」と 「 〃 20 宮沢賢治」新潮社)

(「注文の多い料理店」復刻本)

詩的言語におけるオノマトペのすぐれた作り手はほかにも存在する。わたしが記憶しているのは、萩原朔太郎や中原中也。

最近この時代の詩人を読み返す機会が多いので。

すでにちょっと取り上げたことがあるが、あらためて例を引いてみよう(^^♪

《雨のいっぱいふる夕景に、

ぎよ、ぎよ、ぎよ、ぎよ、と鳴く蛙。》

~蛙よ(「月に吠える」より)

《寒さにかじかまる蠅のなきごゑ

ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ》

~薄暮の部屋(「青猫」より)

《さむしい田舎の自然からよびあげる母の声です

とをてくう とをるもう とをるもう》

~鶏(「青猫」より)

《かなしく青ざめて吠えてゐます。

のをあある とをあある やわあ》

~遺伝(「青猫」より)

《妄想のはらわたに火薬をつめこみ

さびしい野原に古ぼけた大砲をひきずりだして

どおぼん どおぼんとうってゐようよ。》

~大砲を撃つ(「萩原朔太郎詩集」より)

《古風な柱時計のほどけて行く

錆びたぜんまいの響を聴いた。

じぼ・あん・じやん! じぼ・あん・じやん!》

~時計(「定本青猫」より)

いかがであろうか。

《とをてくう とをるもう とをるもう》鶏の鳴声。

《のをあある とをあある やわあ》猫の鳴声。

《じぼ・あん・じやん! じぼ・あん・じやん!》ゼンマイ仕掛けの柱時計の音。

これらの擬音に、かつてわたしは、のけぞってしまうほど感心したことを覚えている。

このほかにもたくさんのオノマトペの使用例がある。

それにしても、宮沢賢治の場合とここにピックアップした作例は、ありきたりではないじつに個性的なオノマトペである。

擬音などどうでもいいではないかという人もいるかもしれないが、そうではない。

いきあたりばったりでつくったのではなく、詩的言語に不可欠な音韻を背後に担っているのだ。

朔太郎が音韻にいかに関心を払っていたかは、本来は「詩の原理」を読むのがベターだろうが、短文の「芭蕉俳句の音楽性について」を参照すれば概要は把握できる。

オノマトペとはなにか?

この数日それをかんがえていたが、単純化していえば、直喩でも暗喩でもない、いわば第三の喩である、というのがわたしの結論。

黙読だけでなく、音読することを考慮に入れると、オノマトペの表現効果はあなどれない。

というか、あなどれないどころではなく、むしろ絶大な効果を発揮していると評価すべきである。

中原中也の《ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん》(サーカス)を思い出してみればいいだろう。

すぐれた詩人はすぐれたオノマトペの作者でもある。擬音によって、イメージに寄り添い、新たな詩的言語を発掘する。

頭韻だの脚韻だのがほとんど存在しない日本語自由詩にあって、オノマトペが果たす役割は非常に大きなものがある。生意気なことをいわせてもらえば、現代詩の作者として、それを痛感せざるをえない・・・ということだ(=_=)

(「月に吠える」と「青猫」の復刻本)

(萩原朔太郎全集の端本の一部。他の3冊は行方不明)

幻視者萩原朔太郎の“”凄み“を、わたしはこういうところに実感する。その詩人でなければ書くことができなかったオノマトペ。真にユニークな、すぐれた擬音の作者は、音楽的センスがよかったのだ。

彼らは、眼で読み、耳で聴いている。

比喩的にいえば、詩の身体にさわることすらできたかもしれない。

散文作品にとってことばは内容をつたえる素材にすぎないが、詩的言語は詩の身体そのものである。擬音にこだわることで、詩人は読者にそのことをつげている。

ところで彼の初期作品がかかえる問題は、喩という手法を超越してしまったところにある・・・と、この稿を書きはじめてから、かんがえるようなった。

一つ例をあげてみよう。

亀 (全編)

林あり、

沼あり、

蒼天あり。

ひとの手にはおもみを感じ

しづかに純金の亀ねむる、

この光る、

寂しき自然のいたみにたへ、

ひとの心霊(こころ)にまさぐりしづむ、

亀は蒼天のふかみにしづむ。

~(「月に吠える」より)

「てにをは」がいささかおかしいのは横に擱くとして、この詩を読んで、亀とはなにかとかんがえ込まない読者はいないだろう。まさか民芸品の置物ではあるまい。

それなら“純金の亀”とはなんのことだ? なんの喩えだ?

もちろん、なんの喩えでもない。

この作品の中にしか存在せず、これに対応する現実的な対象物はないのである。

「笛」「天上縊死」「卵」「雲雀料理」「天景」など初期詩編には、喩であって、喩を超えた表現が見られる。

シュールレアリスム、あるいはダダイズムの影響があるのだろうし、同時代の詩人、山村暮鳥、大手拓次らからの影響もあるだろう。

・・・だが、いま、そのあたりの詩的言語のありように踏み込むには、いささか準備不足(^^;)

またしても長くなってしまったので、萩原朔太郎の詩への考察は、次回にまわすことにしよう、一読に値するものが書けるかどうかはわからないが。

宮沢賢治は、詩や童話のなかで、じつに頻繁にオノマトペを使用したことで知られている。

ちくま文庫の「宮沢賢治のオノマトペ集」を参照すると、

気象の章

風の章

霧・雨・雪・霜・雲の章

「歩く・踊る」章

「食べる・飲む・噛む・吸う・吐く」章

「笑う・泣く」章

「揺れる・震える」章

・・・などオノマトペが13章に分類され、原文を引用し、コメントが付せられている。

(ちくま文庫には「文庫版 宮沢賢治全集」全10巻がある。)

地味な研究ではあるが、労作といっていいだろう。

解説で栗原敦さんは《宮沢賢治の作品に出会うと、詩でも童話でも、そう、あまりありそうにもない短歌の場合ですら、際立つ様々なオノマトペ、生き生きとしたその楽しさや面白さに、誰もがとりこになってしまいます。》と書いておられる。

わたしは賢治の童話のよき読者ではないが、詩の場合でもオノマトペはよく顔を出し、暗喩、直喩と同等なすぐれた効果を発揮しているのはご存じの方が多いだろう。

オノマトペとしては収録されていないが、つぎのような表記は詩の身体、つまり詩的言語の重要な構成要素となっている。

《dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah

Ho! Ho! Ho!》

~原体剣舞連(「春と修羅」より)

《8 γ e 6 α(エイト ガムマア イー シックス アルファ)》

~蠕虫舞手アンネリダ タンツェーリン(「春と修羅」より、右の片仮名は原文ではフリガナ)

これらは正確にはオノマトペとはいえないのかもしれないが、強烈なインパクトを与える表現効果を備えた、いわば強力なバネである。

いまさらいうまでもないことではあるが、宮沢賢治の世界は小宇宙にも等しい豊饒なイメージをたたえ、デリケートなことばの一語一語に注意を向けると、こまやかな陰翳に富んだ現実-非現実の境界線がにじんで消えてしまったり、クッキリ姿をあらわしたりすところが多くのファンを魅了してやまない。

ところが、ぜんたいとしては慣用句に近い平凡なオノマトペが主流。

作者がさほどこだわらずに「さらっ」と書いてしまったからだろうし、自分が発表のあてもなく書き散らした原稿が、後世研究の対象にされるなど想像できなかったに違いない。

(「日本詩人全集14 萩原朔太郎」と 「 〃 20 宮沢賢治」新潮社)

(「注文の多い料理店」復刻本)

詩的言語におけるオノマトペのすぐれた作り手はほかにも存在する。わたしが記憶しているのは、萩原朔太郎や中原中也。

最近この時代の詩人を読み返す機会が多いので。

すでにちょっと取り上げたことがあるが、あらためて例を引いてみよう(^^♪

《雨のいっぱいふる夕景に、

ぎよ、ぎよ、ぎよ、ぎよ、と鳴く蛙。》

~蛙よ(「月に吠える」より)

《寒さにかじかまる蠅のなきごゑ

ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ ぶむ》

~薄暮の部屋(「青猫」より)

《さむしい田舎の自然からよびあげる母の声です

とをてくう とをるもう とをるもう》

~鶏(「青猫」より)

《かなしく青ざめて吠えてゐます。

のをあある とをあある やわあ》

~遺伝(「青猫」より)

《妄想のはらわたに火薬をつめこみ

さびしい野原に古ぼけた大砲をひきずりだして

どおぼん どおぼんとうってゐようよ。》

~大砲を撃つ(「萩原朔太郎詩集」より)

《古風な柱時計のほどけて行く

錆びたぜんまいの響を聴いた。

じぼ・あん・じやん! じぼ・あん・じやん!》

~時計(「定本青猫」より)

いかがであろうか。

《とをてくう とをるもう とをるもう》鶏の鳴声。

《のをあある とをあある やわあ》猫の鳴声。

《じぼ・あん・じやん! じぼ・あん・じやん!》ゼンマイ仕掛けの柱時計の音。

これらの擬音に、かつてわたしは、のけぞってしまうほど感心したことを覚えている。

このほかにもたくさんのオノマトペの使用例がある。

それにしても、宮沢賢治の場合とここにピックアップした作例は、ありきたりではないじつに個性的なオノマトペである。

擬音などどうでもいいではないかという人もいるかもしれないが、そうではない。

いきあたりばったりでつくったのではなく、詩的言語に不可欠な音韻を背後に担っているのだ。

朔太郎が音韻にいかに関心を払っていたかは、本来は「詩の原理」を読むのがベターだろうが、短文の「芭蕉俳句の音楽性について」を参照すれば概要は把握できる。

オノマトペとはなにか?

この数日それをかんがえていたが、単純化していえば、直喩でも暗喩でもない、いわば第三の喩である、というのがわたしの結論。

黙読だけでなく、音読することを考慮に入れると、オノマトペの表現効果はあなどれない。

というか、あなどれないどころではなく、むしろ絶大な効果を発揮していると評価すべきである。

中原中也の《ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん》(サーカス)を思い出してみればいいだろう。

すぐれた詩人はすぐれたオノマトペの作者でもある。擬音によって、イメージに寄り添い、新たな詩的言語を発掘する。

頭韻だの脚韻だのがほとんど存在しない日本語自由詩にあって、オノマトペが果たす役割は非常に大きなものがある。生意気なことをいわせてもらえば、現代詩の作者として、それを痛感せざるをえない・・・ということだ(=_=)

(「月に吠える」と「青猫」の復刻本)

(萩原朔太郎全集の端本の一部。他の3冊は行方不明)

幻視者萩原朔太郎の“”凄み“を、わたしはこういうところに実感する。その詩人でなければ書くことができなかったオノマトペ。真にユニークな、すぐれた擬音の作者は、音楽的センスがよかったのだ。

彼らは、眼で読み、耳で聴いている。

比喩的にいえば、詩の身体にさわることすらできたかもしれない。

散文作品にとってことばは内容をつたえる素材にすぎないが、詩的言語は詩の身体そのものである。擬音にこだわることで、詩人は読者にそのことをつげている。

ところで彼の初期作品がかかえる問題は、喩という手法を超越してしまったところにある・・・と、この稿を書きはじめてから、かんがえるようなった。

一つ例をあげてみよう。

亀 (全編)

林あり、

沼あり、

蒼天あり。

ひとの手にはおもみを感じ

しづかに純金の亀ねむる、

この光る、

寂しき自然のいたみにたへ、

ひとの心霊(こころ)にまさぐりしづむ、

亀は蒼天のふかみにしづむ。

~(「月に吠える」より)

「てにをは」がいささかおかしいのは横に擱くとして、この詩を読んで、亀とはなにかとかんがえ込まない読者はいないだろう。まさか民芸品の置物ではあるまい。

それなら“純金の亀”とはなんのことだ? なんの喩えだ?

もちろん、なんの喩えでもない。

この作品の中にしか存在せず、これに対応する現実的な対象物はないのである。

「笛」「天上縊死」「卵」「雲雀料理」「天景」など初期詩編には、喩であって、喩を超えた表現が見られる。

シュールレアリスム、あるいはダダイズムの影響があるのだろうし、同時代の詩人、山村暮鳥、大手拓次らからの影響もあるだろう。

・・・だが、いま、そのあたりの詩的言語のありように踏み込むには、いささか準備不足(^^;)

またしても長くなってしまったので、萩原朔太郎の詩への考察は、次回にまわすことにしよう、一読に値するものが書けるかどうかはわからないが。