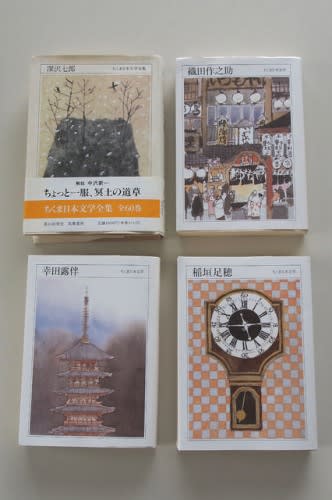

かつて「ちくま日本文学全集」というものが刊行されていた。

文庫本サイズなので、なかなか重宝。新刊で買った覚えはなく、ほとんどすべてBOOK OFFや古書店で買って、いつのまにが、7~8冊になっている。

このシリーズは全60巻、いまどきめずらしいラインナップを誇っていた(^-^*)/

文庫サイズの文学全集なんて、過去にはなかった。第二の岩波ともいえる筑摩書房ならではのシリーズだとおもう。

ところ . . . 本文を読む

なにかの拍子にふっと「おれにはあとどれくらいの時間が残されているのだろう?」とかんがえる。

60歳になったころから、人生の“残り時間”が気になりはじめた。

10年とか20年とか想像しても、あまりに茫々としていて、具体的なイメージをつかまえるのはむずかしい。

そこであと何冊の本が読めるか・・・と計算してみる。

一週間1冊×4=4冊/月

4×12=48冊/年

これを10年つづけると仮定すれば、73歳 . . . 本文を読む

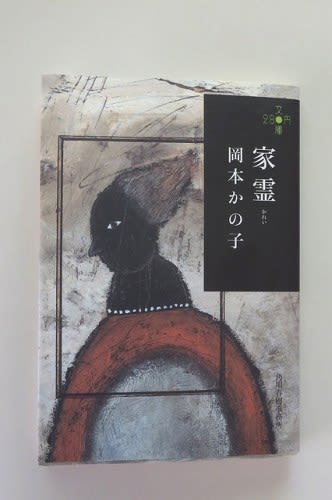

「家霊」は以前から手許にあり、「老妓抄」だけを読んだまま長らく寝かせてあった。

ちょっとした気まぐれから三浦しおんさんというライトノベルの小説家の作品を2冊読み、レビューですでに書いたように、物足りない思いをしていたので、書棚の奥から引っぱり出して読みはじめたら、これが凄かった!

本書には「老妓抄」「鮨」「家霊」「娘」の4編が収録され、解説(巻末エッセイ)をふくめて、全120ページという薄さである . . . 本文を読む

三浦しをんさんでは「神去なあなあ日常」につづき、二冊目を読みおえたので、感想をちょっと書いていこう。

「神去・・・」に較べて、小説の出来はこちらが上。

ライトノベルには違いないが、ディテールの書き込みにリアル感がただよっている。

主人公のまじめくん、西岡先輩、松本先生などの主要登場人物はキャラクターとしてまあまあよく描きこまれている。だたし、女性陣はあいかわらず精彩に欠ける。まじめくんの恋人役、か . . . 本文を読む

林業に携わる人びとを劇画ふうに描いた三浦しをんさんのライトノベル。

《ライトノベルの定義に関しては様々な考え方があり、現在においても出版業界で完全に明確な基準が確立されているというものではない。日経BP社『ライトノベル完全読本』においては「表紙や挿絵にアニメ調のイラスト(≒萌え絵)を多用している若年層向けの小説」とされている。

また、榎本秋は自身の著書における定義として「中学生〜高 . . . 本文を読む

『国木田独歩のカメラ・アイ』

このシリーズ第2回は国木田独歩「忘れえぬ人々」である。国木田独歩は明治4年(1871)に生まれ明治41年(1908)に37才で死去している。「武蔵野」一編がとくに有名で、はじめて読んだのは20才前後のころ。小説というより、エッセイだな・・・という印象をうけた。本文中で独歩が断っているように、だれが読んでも、二葉亭四迷訳のツルゲーネフの影響が色濃いとネタがばれている。当時独歩は渋谷村に住んでいたというが、そのころの渋谷は家並みのそこここに田畑が残っているような農村であった。そういう時代を生き、早世した小説家である。《武蔵野に散歩する人は、道に迷うことを苦にしてはならない。どの路でも足の向くほうへゆけばかならずそこに見るべく、聞くべく、感ずべき獲物がある。 . . . 本文を読む

中島敦(1909~1942年)は近代文学史上屈指の才能の持ち主だった。未完の大器というと、北村透谷、石川啄木、国木田独歩、梶井基次郎を思い起こすけれど、この人もそのひとり。志なかばもいかず、33才で病に倒れた。はじめて読んだのが、たしか高校の教科書に掲載されていた「山月記」であった。そのときは、やたらむずかしい漢字が出てくるため、読みにくく、手こずったという以外、これはという印象は残っていない。高校生には所詮むずかしすぎる。「山月記」は「李陵」とならぶ、中島敦を代表する秀作。しかし、ここで取り上げたいのは、そのどちらでもなく「名人伝」である。数年前、この文庫本でわずか12ページ(新潮文庫)たらずの「名人伝」を読み返していて、いくつかのうれしいサプライズを味わうことができた

. . . 本文を読む

今年から新企画をスタートさせる。それがこの「短編小説10編を読む」である。日本の近代文学から5編、世界(海外)の文学から5編を、とりあえずリストアップしてみた。いたって気まぐれまので、途中で挫折もありうる。あるいは、直前になって、リストを変更し、違う作品と差し替えるかもしれない。ほんとうは、モームのように、あるいは池澤夏樹さんのように長編小説10編といきたいが、時間的な制約があるうえ、精神的に少々フィクション放れしているので、短編とした。日本の近代文学5編1.寒山拾得(森鴎外)2.「思い出す事など」の中の1編3.「忘れ得ぬ人々」国木田独歩4.名人伝(中島敦)5.出征まで(大岡昇平)

. . . 本文を読む

昨日は管理物件の草刈りやら、クモの巣払いやらで6時間あまりをついやした。

9月の三分の二が終わろうというのに、連日33~4℃。この残暑がいつまでつづくのだろう(^^;)

作業が終わるころには、いくらか目眩が・・・。

帰りがけ、木陰に止めたクルマの中で、エアコンをかけて一休み。ふう~。スポーツドリンク1本を、あっというまに飲み干した。

街撮りを再開しようともくろんでいるのだけれど、この猛暑ではとても、とてもそんな気が起こらない。

気象情報によると、20日(火)ごろから、気温がさがって平年並みにもどるらしいが・・・。

さて、今日は平成における私小説の新星、西村賢太さんについて少々書いておこう。

ここ数日、BOOK OFFで見かけた西村さんの小説を3冊買ってきてある。

. . . 本文を読む

写真を絵画から分かつものに、「偶然性」の問題がある。

フォトグラファーは、いうまでもなく被写体に依存していて、それは自分の外側にあるからである。

偶然性を排除し、意図したような絵づくりをすると、コマーシャル・フォトだとか、スタジオ写真だとか、アマチュア・カメラマンが賞をとりたい一心でやる演出写真になる。

それはそれでひとつのジャンルだし、プロカメラマンの大半は、クライアントがもとめるような . . . 本文を読む