<背景はわが家の植込み>

開高健という小説家を覚えている人が、どのくらいいるだろうか?

ほぼ同時期に登場した石原慎太郎、大江健三郎さんは、いまだ健在なのに、開高さんは、1989年58才と11ヶ月で早世してしまう。

いや、早世には当たらないかも知れないが、わたしにはそんな印象がぬぐえない。

<菊谷 匡祐(きくや きょうすけ)さんの「開高健のいる風景」集英社2002年刊>

H市のBOOK . . . 本文を読む

サブテキストと表記しようとしたら、むずかしい意味がまとわりついていることに気が付いた。そこで、reference books(参考図書)と表記することにした(^^ゞ

鬼平シリーズの優先順位としては、それほど高くはなかったから、もっとあとになって読むつもりでいた。

ところが1-2編でやめておこうと思っているうち、おもしろくて、つい第2巻の最終まで眼を通してしまった。すべて十数年前に読んでいるから . . . 本文を読む

フィクション離れしてもう大分時間がたつ。

どうしたら復帰できるものか、その糸口を探しながら、文庫版の「鬼平シリーズ」を何冊か買いなおした(^^)/

TVアニメ化されたとかで、より活字の大きくなった新版もでているけど、古い方だと大抵108円。

ぱらぱらと斜め読みし、夢中になって読んでいたころのことが甦ってきた(-_-)

文庫版だと、全24冊(文春文庫)。

いまから十数年前、その大半は読ん . . . 本文を読む

このところ世界史や世界システム論にはまって、本を買ってきては、つぎつぎと読んでいる。

今日はそういったネタとはいくぶん違う内容で書いておこう。

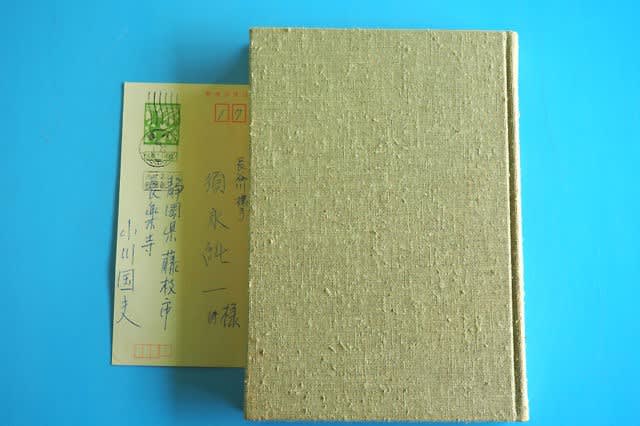

というのも、BOOK OFFを散策中、作家小川国夫さんの自筆はがきを手に入れたからである。

小川さんがどんな人かお知りになりたい方は、ウィキペディア等で検索するのがよいだろう。2008(平成20)年に、80歳でお亡くなりになっている。

古井由吉さんや後藤明 . . . 本文を読む

十数年ぶり、司馬さんの「項羽と劉邦」をもう少しで読みおえる。

これは司馬さんの人間論、政治論だな。

やっぱり圧倒される。項羽と劉邦、この不世出の英雄に、考えられる限りあらゆる角度からことばを照射している。

政治と戦争、生と死、愛と憎悪の壮大な歴史ロマン。

司馬流「三国志」といえないこともない。

いろいろな本を同時並行的に読んでいるため、全3巻とはいえ、ここまでくるのに1か月近くかかった。

キャラ . . . 本文を読む

文春新書に藤井 淑禎さんという人が書いた「清張ミステリーと昭和三十年代」がある。

以前から気になるタイトルで、買ったままそこいらに放り出してあるようにも思うし、買っていないようにも思う・・・記憶がいたって曖昧(?_?)

わたしは十代の終わりころに一度、三十代になって一度、さらに五十代になって一度、松本清張を読んでいる。夢中になって読んだというのではなく、興のおもむくまま、ストーリーテリングの妙に . . . 本文を読む

近代の文学を読むことは、わたしの非常な愉しみに属する。

ここで近代というのは、明治の後半、夏目漱石が「吾輩は猫である」(1905年明治38)や「坊ちゃん」(1906年明治39)によって文壇に登場してきた、そのあたりから以降となる。

日露戦争が1905年(明治38)であるから、ほぼ軌を一にしている現象と世相は、じつになんとも興味深いものがある。

それ以前にも小説は書かれているが、読むにはかなりの忍耐 . . . 本文を読む

以前も少しだけふれたことはあるが、芥川賞作家、西村賢太の小説を、正面切って論じたことがなかった。彼の初の長編小説「疒(やまいだれ)の歌」を読みおえたが、いまでもその感想をどのようにつづるべきか、迷っている。

「近ごろの小説はさっぱりおもしろくない。とくに評価が高い村上春樹なんて、どこがいいのか? あんたは何人なんだ、日本人じゃないだろう。そういいたくなる。ほかにいい作家はいないのかね . . . 本文を読む

元来濫読癖がある。

そのわたしがしばらくぶり小説に復帰したので、いろいろな本に手がのびる、のびる(*・ ・*)

ふと「井伏鱒二はいま読んでもおもしろだろうか?」

そんな気まぐれから、彼の作品集の周辺をうろついてみた。

さきほど「かきつばた」「犠牲」を読みおえた。

「かきつばた」は佳品といえ、「黒い雨」と地続きの世界が描かれている。

日常が一種特別な呼吸をしていて、登場人物に名状しがたい風韻が醸し . . . 本文を読む

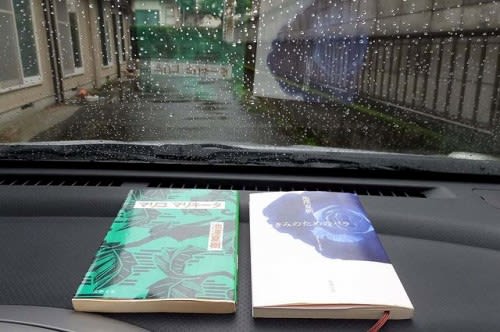

今日は雨。

古書店で見つけた池澤夏樹の短編集「きみのためのバラ」を買い、ヒマにまかせクルマの中で二編読んだ。

どちらもすばらしい出来映え。情景が目に浮かぶような硬質なタッチのレアリズム作品である。

読んだのは「都市生活」「ヘルシンキ」だけれど、「ああ、現代とはこんな時代なのか」と、読者は深くふかく納得せざるをえない。

人間の孤独が感傷を交えずにひしひしつたわってくる。文学の香り豊かですぞ。

しかも . . . 本文を読む