これまた粒ぞろいの名短篇。

司馬遼太郎「酔って候」(文春文庫)。

幕末の殿様は型破りの人物が多かったのね(;^ω^)

4編収録してあるが、「伊達の黒船」「肥前の妖怪」は文句なし五つ星!

嘉蔵という異能の提灯張りがいたんですねぇ、明治になって前原巧山と名乗った。

まあ2/3ほど司馬さんが造型したものだろうが。 . . . 本文を読む

このところ“濫読”傾向が甚だしいので、自身のある種の欲望と好奇心に引きずられているといった塩梅であ~る。

吉村昭のあとは、夏目漱石を4~5作読もうと考えていたのだが・・・。

心の奥底で波立っている無意識に翻弄されているなあ(^^;

■「豊臣家の人々」司馬遼太郎(中公文庫)

ほとんどが読みなおし。でも大半は忘れているので、フレッシュな気分で堪能した。

第二話 金吾中納言

第三話 宇喜多秀家

第四 . . . 本文を読む

このあいだ、ふとした気まぐれで私小説の短編、阿川弘之「年年歳歳」水上勉「寺泊」安岡章太郎「陰気な愉しみ」吉行淳之介「鞄の中身」などを読んだけど、どれも舌鼓を打ちたくなるほど美味(^^♪

数年に一度か二度、こういう短編に親しんでいる自分を見出す。

昔読んだものも多いけど「年年歳歳」「寺泊」は初読。

そこで思い出した新潮文庫のアンソロジー「日本文学 100年の名作」。

探したら全6巻のうち5巻が . . . 本文を読む

シベリア抑留体験といえば、詩人では石原吉郎、作家では長谷川四郎といえそう(。-_-。)

石原さんは朗読会のとき、高崎の茶房「あすなろ」でその実像に接している。

「サンチョパンサの帰郷」は、わたしめの愛読書といえる。

そういえば・・・と思って平積みの山を物色したら、文庫本サイズのちくま日本文学全集「長谷川四郎集」が出てきた♪ 近々読まねば、今度こそね!

長谷川四郎という作家も忘れられているなあ、 . . . 本文を読む

結論をさきに書けば、本書「男子の本懐」(新潮文庫)は、城山三郎の代表作というにふさわしい力作であり、秀作である。読んだ人の大半が、そういった評価を下すだろう。

リーダーたちの肖像として、これ以上は望めないだろうというほどの卓越した出来映え、城山三郎の神髄を見ることができる。

主役は浜口雄幸(はまぐち おさち、1870年〈明治3〉~ 1931年〈昭和6〉高知県生まれ)、第27代総理大臣となった男で . . . 本文を読む

■城山三郎「落日燃ゆ」新潮文庫(昭和61年 1986 原本は1974年刊)

赤松大麓さんが本書の解説を書いておられるが、その末尾をつぎのように結んでいる。

《「落日燃ゆ」は広田弘毅への頌徳表ではなく、彼に手向けられた真の鎮魂曲になりえている》と。

本書は城山三郎さんが書いた、人物評伝、人物伝の傑作である。こういったいわばアンチヒーローを主人公にして、よくもまあここまで描ききったものだと感心させ . . . 本文を読む

村上春樹さんの「カンガルー日和」を読み終えたので、忘れないうちに感想をメモっておこう。

結論からさきに書いておくと、この「カンガルー日和」は、“珠玉の短編集”そのものである。佐々木マキさんのイラストもすばらしいというほかない。読んでいるうち、だれかの宝石箱の蓋を持ち上げてのぞき込んでいる・・・そういう印象が強かった。

「あれがいい、これがいい。うん、これもいいよ」

人それぞれ、いろいろな切り口があ . . . 本文を読む

著作のうち10冊ばかり読んだので、わたしが村上春樹の作品からこれまで受けた印象、その特徴をランダムに、メモ的にまとめておこう♪

・主人公の職業がよくわからない。大半がフリーターのように見え~る。

・登場人物のほとんどは会社(またはそれに準じた組織)などには所属していない。

・成熟した大人の女性は描けない(“女の子”ばかり出てくる)。

・商品名が大量に出てくる。背後に商品経済のいちじるしい . . . 本文を読む

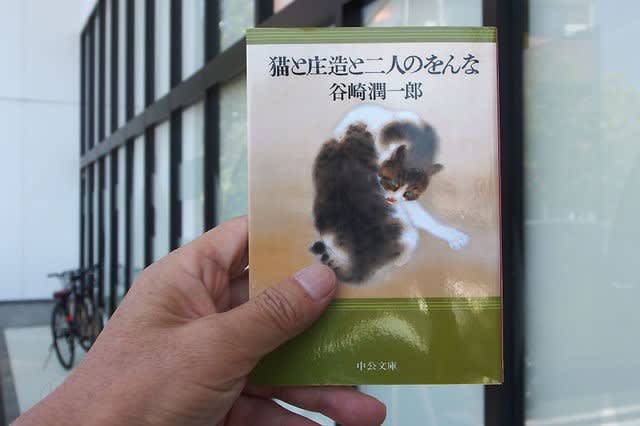

中公文庫「猫と庄造と二人のをんな」、表紙「斑猫」がすばらしいので、また買ってしまった。

挿絵の安井曾太郎はデッサンがいい加減だが、表紙は竹内栖鳳。

東京生れ東京育ちの谷崎潤一郎がなぜ関西弁を駆使するようになったか、かんがえてみる価値はあるかも。

おんなはをんな、なのだ。

うーむ、今度こそ、最後まで読まなくちゃ|*。Д`|┛ハハ . . . 本文を読む

今日買いに行こうかと思ったけど「まてよと」考え直し、あらためてある場所を引掻き回したら、あったあった、2-3年まえに買ったのが!

なにしろ図書館暮しなので、大量の本、CDその他に囲まれている(^^;)ダハハ

隙間に落ちていたため、よれ、ねじれがかなりひどい。

戻るかなあ正常に。 . . . 本文を読む