(文庫本マニア。ただし印字の大きな改版が出るとまた同じ本を買うクセがある)

「焚火」は、赤城山の大沼で過ごした一夜を描いた作品。

赤城大沼はわたしもたびたび出かけたことがある場所なので、いずれ読み返したいと考えていた。

小説として分類されているようだけど、随筆、エッセイといった方がしっくりする。

丸谷才一さんは「スケッチ」といういい方をする。短編の中に、その種のジャンルがあって、日本の . . . 本文を読む

(木村伊兵衛撮影の荷風。浅草・仲見世あたりであろうか)

戦後になって発表された短編小説に「浮沈(うきしずみ)」「踊子」「勲章」がある。じつは「浮沈」はまだ読んではいないので、このうち、ここでは「勲章」について贅言をついやしておきたくなった♪

《(昭和27年4月30日の朝)、市川市八幡町の自宅で死んでいる荷風を通いのお手伝いさんが見つけた。胃潰瘍に伴う吐血による心臓麻痺と診断された。

傍 . . . 本文を読む

(「墨東綺譚」に添えられた木村荘八の高名な挿絵。現在岩波文庫版に収録されている)

永井荷風の文学が、過ぎ去った時代の記憶の貯蔵庫であることは、以前からぼんやりと意識していた。アーカイブズということばがあるが、これは本来公文書館、公文書の保存所という意味である。彼が遺したものは公文書ではなく、私文書と写真。

極めてパーソナルなものであり、視線であった。彼を愛する者は、そこに価値を認める。

だ . . . 本文を読む

(新潮文庫版には、20編の短編が収録されている)

いまさらわたしなどが遅ればせながら指摘するのも大人げないようではあるが、短編作家としての梶井基次郎は天才である。

ふとしたきっかけがあって、先日、新潮文庫で「檸檬」を読み返すという経験をしたのだ。

そうして、やっぱり絶句せざるをえなかった。

ほぼ完璧(=_=)

小説というより、散文詩あるいは小品というジャンルに属するものだろうが、これほ . . . 本文を読む

(手許にあるモームの文庫本の一部)

そろそろ撮影モード全開・・・といきたいところだけど、暖気運転ばかりしていて、一向に走りださないのはどーしたわけだろう(笑)。

まもなく4月となり、桜が咲く季節になるというのにね。

ところで、読書の世界ではこのところ迷走していて、あれもこれもと、やたらいろいろな本に手出ししている。

フィクションには復帰をはたした。そのため、小説を主に読んでいる。

読 . . . 本文を読む

けさは「二草庵摘録」の編集ページを開けてビックリ(@_@)

何と閲覧数1919件、訪問者数638件、順位730位と表示されていた。

これまで、閲覧数800~1200件、訪問者数250~430件あたりをうろうろだった。

しかも「このブログの人気記事」ベストに、突如として、詩や詩人論が、8本もランクインしている!

いったいどーしたことだろう(・_・?)

「春一番が吹いたのか」な~んてね。

. . . 本文を読む

(「SPECTATOR」41号の特集ページ)

マンガというと、わたしは手塚治虫、つげ義春あたりしか知らない。

つげさんは「私小説の手法をマンガ表現に取り入れた天才」といわれる。

ちくま文庫、新潮文庫で愛読してきた。先日は本屋の店頭でSPECTATOR(41号)という雑誌がつげさんの特集号を出しているのを“発見”したので買って帰った。

暗くてナイーヴでしかもディープな貧乏生活がつげさんの . . . 本文を読む

フィクションに帰還できたので、ホームベースの日本近代文学のアンソロジーを何冊か買い込んで、読みはじめた(^^♪

大学では法学部だった。だけど人に訊かれると「専門は日本近代文学」といってきた。そんなに徹底して読んではいなかったのに。

新作より、古典落語なんだよね、昔から(笑)。とはいえ、長編は読めない。

・・・というわけで短編のアンソロジーという選択となった。

若いころから多少はお近づき願ってい . . . 本文を読む

おや、これはおもしろそうだぞ!

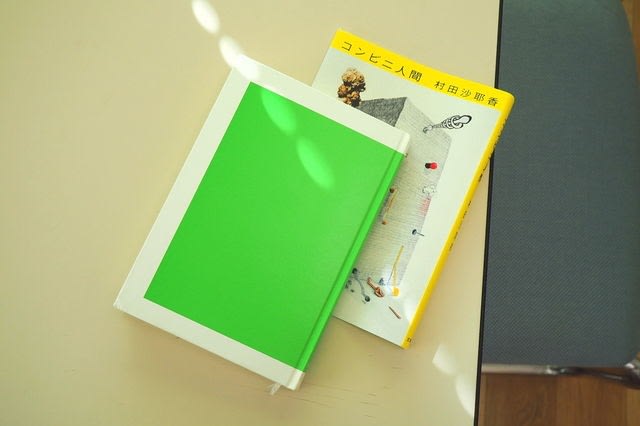

フィクション離れしていたわたしが、本屋の棚でふと眼を止めた小説。

ハードカバーの帯に「芥川賞受賞 50万部突破」の文字が麗々しく躍っている。

最初2~3ページ立ち読みし、その場では買わなかったが、いずれ読もうと脳内BOOK LISTに記憶した。

しばらくして文庫版が出ると、ハードカバーの値落ちがはじまり、あれよあれよというまに半額になったり、200円になったり。 . . . 本文を読む

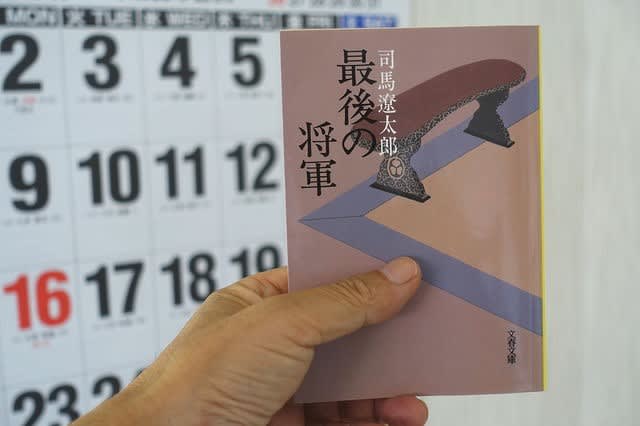

このところ、暑さのせいか、ビールの飲み過ぎか、何となくだるくて集中力が長続きしない。

年齢からして、若いころ、壮年のころのようにはムキになって読書ができないのはやむをえないところ・・・だろう。

傾向的には相変わらずの迷走状態。いろいろなジャンルの本を、ごちゃごちゃと読んでいる。

まだ読み終えているわけではないが、表題の「最後の将軍」以外、何冊かほんのちょっと感想をしるしておこう。

■ . . . 本文を読む