4月から半年間楽しんだ、通称 “朝ドラ” 『花子とアン』 が、ついに9月27日をもちまして感動のフィナーレを迎えました。

後半のドラマは10月1日からと決まっているので、なんとなく 『花子とアン』 は、9月30日までやるのかな、と思っていたので、

9月22日月曜日のテロップに (最終週) の添え書きを見て、え゛ー、もぉ終わっちゃうのぉ~

と思っては泣き、

9月27日のテロップの 「最終回」 の文字を見つけて、ああ、いょいょ今夜限りなんだわ、と思ってはまた泣き、

このドラマ、

ほぼ90パーセント、 “毎晩”泣きながら見ていました。

( 朝に弱いので “さわやかな朝ドラ” を録画で 「深夜」 に見ていたため

それだけではなく、何度も言うが、朝に弱くなくとも、TVでもラジオでも、家族が寝静まり誰にも邪魔されない状態で、ひとり真剣に、そのものに集中して見聞きするのが好きなので、ちゃんと見聞きしたいものは録画 (録音) で楽しむのが自分の鉄則です。 )

まあね、3年前 (平成23年) にハマった 『おひさま』 のように、夫も見たい、といえば一緒に夕飯の時に見てもよかったんであるが、第一回目の時に 「これこれこういう話だけど見る?」 と聞いたら 「見ない」 というので、なんでこんなに面白い話を見ないかなぁーとちょっと憤慨しつつも、それならいいや、と一人で見るに至ったわけです。

( 夫にとって見るかどうかの決め手がどこにあるのかは、ナゾ・笑。 )

本ドラマは、

カナダのプリンスエドワード島の美しい自然を背景に、

赤毛でそばかすだらけでやせっぽち、おまけに癇癪 (かんしゃく) 持ちで、そのうえ孤児だったことから、

想像力だけはたくましく育った 主人公 「アン・シャーリー」 と、彼女を取り巻く人々との愛と友情、笑いと涙を生き生きと描いた

『赤毛のアン』(原作者はL.M.モンゴメリ) に代表される

“アン・ブックス(又は「赤毛のアン」シリーズ)” を日本中に広めた、

同著を翻訳し、日本の生みの親といっても過言ではない

「翻訳家 村岡花子」 の半生 を描いた作品。

( ドラマ原作:『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』 村岡恵理(花子の孫) 脚本:中園ミホ )

高校から大学にかけて “アン・ブックス” にはまり、

まさに

アンのように生きたいと願っていた “自称・夢見る少女” だった私にとって、

その “生みの親” である 「村岡花子の生涯」 は、

知りたくてたまらない世界 であった。

「アン」 を世に広めた “村岡花子” の話ではあるのだが、たぶん、脚本を書いた中園さんが 『赤毛のアン』 を意識したのだろう。

花子の女学校時代の話などは、まさに 『赤毛のアン』 の中のアンと同じ “事件” が花子の身に起きたりして、

これは

ファンにとっては 堪(こた)えられない。

また、村岡花子の生い立ちや性格が、『赤毛のアン』 の主人公である 「アン・シャーリー」 によく似ている点が多いので、

これまた、ファンにとっては堪えられない

村岡花子 (旧姓:安東はな) は、山梨の貧しい小作農家に生まれたが、

幼いころから本がものすごく好きだったために、父の計らいで兄妹の誰も行けなかった小学校に、一番下の妹の子守をしながら、みんなより数年遅れて入学、

その後、当時の田舎の貧しい家の者としては珍しく学があり、そのうえハイカラで革新的な考えの持ち主 (悪く言えば破天荒で自由気まま) である父の勧めで 「給付生」 として寮生活をしながら東京の秀和女学校に転入、

そこで初めて触れた 「英語の世界」 にとまどい、四苦八苦しながらも、

持ち前の努力家で負けず嫌い、好奇心旺盛な性格から、しだいにめきめきと英語を習得。

卒業後は、親のことを想い “後ろ髪引かれる思い” で郷里に戻って、そこで6年間母校の小学校の教員を務める。

その後、夢を捨てきれなかった花子は再び上京して、出版社に勤めながら次第に翻訳の仕事をもらうようになる。

女学校時代に、前出の出版社でバイトをしていた時に、印刷会社の息子として出入りしていたことから知り合い、窮地を救ったお礼として 「英語の辞書」 をプレゼントしてくれた村岡栄治と、色々あるのだが、やがて結婚。

「花子さんの、素直でわかり易い翻訳が一番好き。

もしもあと3日でこの世が終わるのなら、最後の1日は、ずっと花子さんの訳した童話を読んで過ごしたい。」

( きゃー、言ってくれますなぁ~

)

というほどの、花子のよき理解者である、優しい夫 栄治に支えられながら、

関東大震災、4歳前の一人息子を疫痢で突然失う、太平洋戦争などの困難を乗り越え、

ついに、女学校時代の恩師 ミス・スコット が戦時下に母国カナダに帰国する際に託した

『 Anne of Green Gables 』 (アン・オブ・グリーンゲイブルス-緑の切妻屋根のアン、『赤毛のアン』の原題) を翻訳、

苦難の末出版する。

まっ、実際の花子の生家、安中家は山梨県甲府市で葉茶屋を営んでおり (つまりは裕福)、

その長女として生まれた花子は、文学好きでクリスチャンだった父の希望で2歳で洗礼を受け、5歳の時に一家で上京、翌年品川の城南尋常小学校に入学。 (いつまでも山梨に生家はないし、女学校卒業後に山梨東洋英和女学校に教員として赴任したが、それは親のためではない)

など、10歳で東洋英和 (ドラマ中では秀和) 女学校に編入しているという以外は、かなりドラマと実際とは違ってはいますが・・・

そこは、ドラマとして見るので、

私には、貧しい田舎の子どもが東京の女学校 (しかもハイカラで富裕層の多いミッションスクール) に編入する気持ち、

東京に残りたかったのに、4人兄妹で一人だけ学校を出させてもらい、しかも10歳で離れた親のために郷里に戻ったりする気持などは、

自分も似たようなところがあったので痛いほどわかったし、

赴任先の小学校で、東京帰りで、やたら英語にかぶれた 「女」 の教師ということで、男性教員から疎まれたり、

のちに (東京に戻り結婚してからだが) 「ラジオのおばさん」 としてニュースを読むようになると、女だから、とか、秀和女学校出だから 「ごきげんよう」 を使いたがるのだ、と妙な難癖をつけられたり、

そういう、時代の風潮の中で頑張る花子の気持ちもよくわかったし、

やがて山梨から、東京の出版社に晴れて就職できるのだが、自分でも童話を書いたり翻訳の仕事を任されるようになる傍ら、

当時売れっ子だった女流作家、宇田川満代に、出版社の社員として気を遣ったり、

「所詮 『ミミズの女王』 よ」 と言ってはバカにされるくだり、

( 『ミミズ-』 は、花子が初めて書いた童話のタイトルで、それが入選した、その祝いの席に同じく賞を取った宇田川もいたのだが、当時から才能があり筆1本で生きていこうとする宇田川は、花子のことをいつも 「あまっちょろい」 といっては小ばかにしてきた。 )

日本中の子ども達に夢や希望のある物語を沢山届けたい、との思いから、

出版社を上げて力を込めて、新しい児童雑誌を創刊するくだりや、

次第に翻訳家としての仕事が認められ、ついに花子の訳した 『王子と乞食』 が初めて本として出版されるあたりなどは、

翻訳と創作の違いはあれども、まさに、同じように文学を志している自分にとって、

出版社、作家、翻訳、原稿、など、色々と身につまされ、

共感できる部分が実に多いドラマ であった。

そしてなんといっても、恩師である ミス・スコットから、

『 Anne of Green Gables 』(『赤毛のアン』の原作) を託されるところ、

つ、ついに出たっ

・・・

戦時下の空襲の時に、焼夷弾と火の海の中を、

花子にとって、命にも代えがたいほど大切なもの、 『 Anne of Green Gables 』 の本と女学校時代からずっと傍らに置いてきた、栄治にもらった 「英語の辞書」 とをかかえ、

娘の美里 (みさと-妹の子で一人息子を失った後に養女として迎えた) の手を引き、必死で逃げていくくだり、

まさに、ドラマチック

震災で失われたため、自宅の離れで印刷会社を再出発させたものの、戦争で閉鎖されていた栄治の印刷会社も復活、

花子が勤めていたところではないが、再建をかけた別の出版社から翻訳原稿の出版を依頼され、ひとつは出版されるものの、『 Anne of Green Gables 』 の出版は、原作者が無名だという理由で断られてしまう。

だが、あきらめきれなかった花子は、6年もの間それを暖め、

次にその出版社から話が来たときに、おもむろに原稿を出す・・・。

そこからはもう、私の大好きだった 『アン・ブックス』 が、まさに世に出ていこうとしている、

わくわくとした気持ちでいっぱいになる。

私の大好きな 『赤毛のアン』 は、こんな風にして世に出たのね。

私の大好きな 『赤毛のアン』 は、こんな風にして世に出たのね。

うるっ。

村岡花子さん、

アンを訳してくれて あきらめずに出版してくれて ありがとう

( 翻訳された本のタイトルが直訳ではなく、 『赤毛のアン』 に決定するまでのいきさつも興味深かった。 )

と、ゆーワケで、メデタシ、メデタシなのだが、

その出版祝賀会で、栄治から既に贈られていながらも、 『赤毛のアン』 が出版されるまでは読まない、と自らに課していた 『アンの続編の本』 を晴れて再び手渡された花子は、いてもたってもいられなくなり、

祝賀スピーチを話し終えるや否や会場を飛び出し、一目散に我が家へと駆け込み、

栄治からもらった分厚くて大きな英語の辞書をめくっては、新しい続編の本に読みふけるのであった。

まるで女学校時代に、わからない英語の単語を見つけるたびに、廊下を走っては図書室に駆け込み、辞書で意味を調べないと気が済まなかった、あの頃みたいに。

花子の英語と翻訳、物語を生み出すことへの情熱と、そして青春は終わらないのであった。

村岡花子

ドラマ中、これはちょっとな、みたいな部分が全くなかったわけではないが、おおむねよくできていると思ったし、

なんといっても、主役の花子を演じだ吉高(よしたか)由里子が、彼女は現代的で不思議ちゃんなところが好きな女優さんだったのだが、

うって変わって、古風な奥ゆかしさと初々しさの残る清潔で可愛らしい、そしてその中でも新しい時代の波を感じる力強くてたくましい花子を、実に魅力的に演じており、好感が持てた。

( 『花子とアン』 は、初回から最終回までの期間平均視聴率が、関東地区で22・6%(関西地区21・6%)で、人気の 「あまちゃん」「梅ちゃん先生」などを上回り、過去10年間で最高を記録した。

そんな人気をふまえて、吉高は今年の紅白歌合戦の紅組司会に大抜擢されたのです

)

また、花子のことをよく理解してくれる優しい 「おじいやん」(石橋蓮司)、心が広くてあったかい 「おかあ」(室井滋)、

どこか憎めない、かわいらしい 「おとう」(井原剛志が好演、サイコー

だった)、

兄やん(賀来賢人-かくけんと、女優賀来千香子の甥)、妹の かよ(黒木華-はる) と もも(土屋太鳳-たお)。

( 私も大好きだった、おじいやんと、のちにおとうが亡くなるシーンでは、号泣。 )

幼馴染で花子のことをずっと好きで、何くれとなく世話を焼き力になる朝市(あさいち-窪田正孝)、

ブラック・バーン校長をはじめとする、花子に道を説く女学校の先生たち、

生涯の腹心の友となる 連さま (連子、歌人の白蓮。仲間由起恵が気位の高い華族の令嬢から恋に生きる一途で可憐な女性を好演)

醍醐さん(高梨 臨-りん。結婚を夢見るだけだったお嬢様が次第に職業婦人となり書くことに命を燃やし、遂には兄やんを追って甲府の家に押しかけ女房をするという仰天な展開を熱演)

花子の夫の栄治 (清潔感溢れる鈴木亮平が、朴訥ながら爽やかでなかなか素敵であった) や、

かよの勤めるカフェーの常連客で都会的な紳士だと思っていたら実は栄治の父であり村岡印刷社長だったという、いい味を出していた平祐(へいすけ-中原丈雄)、

栄治の弟で印刷会社を手伝う天真爛漫、天使のようにいい人で、かよにプロポーズした直後に関東大震災の犠牲となる郁弥 (町田啓太-しかもほんとは嬉しかったのに、恥ずかしさのあまりかよに断られてしまい、茫然としたままで。あ、あんまりだ・・・号泣を超えて超嗚咽状態

郁哉を失った後のかよもつらくて見ていられなかった・涙)

連子の夫で九州の石炭王、豪快な中にも実は男気と人間味あふれる人物だった嘉納伝助 (吉田鋼太郎)や、

駆け落ちの相手でのちの夫となる宮本龍一(理論家でクールなのだがややまぬけな、純粋で一途な帝大生を中島歩-あゆむ が好演) など、

家族をはじめとする登場人物の魅力にもあふれ、

また、全体的にどことなくユーモアあふれるところ (特に甲府の地主親子、徳丸甚之介-とくまるじんのすけ&武-たけし親子(カンニング竹山、矢本悠馬)などはサイコーにおもろかった) なども、ドラマに温かみと花を添えた。

10月になり、毎日の楽しみだった、 『花子とアン』、

そして日曜夜のお楽しみ、大好きなタカミーの魅力が全開だった KinKi Kids 司会のバラエティー音楽長寿番組 『新・堂本兄弟』 の、

2つの大好きなテレビ番組が同時期に終わってしまい、

なんとなく寂しい、秋の夜長である。

ドラマは、録画したものを消すことができず、すべてとってある。 (見返すことはないとしても 『宝物』 なのです)

ご興味を持たれた方は、NHKオンデマンドでご覧になるか、そのうち出るであろうDVDを購入されるか、いづれ再放送するかもしれないので、こまめに情報チェックされるか、してください。

* * * * * * * * * * * * * * *

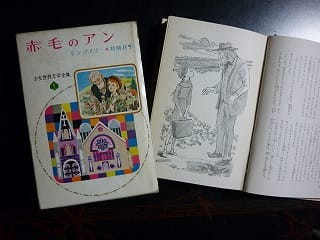

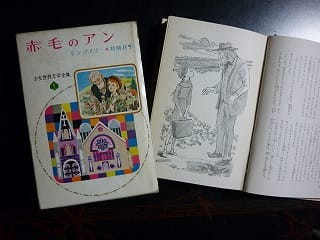

ハマッたのは高校~大学にかけてであるが、小学生の時に 「リライト版」 (読者対象の子供に合わせて簡易な言葉にしたり、多少短く編集しなおしたもの) を買ってもらって読んでいた。

少女世界文学全集 (偕成社) より 『赤毛のアン』 (モンゴメリー・村岡花子訳) 昭和43年5月20日発行、定価330円

いつごろ買ってもらったかの記憶は定かではないが、昭和43年当時はまだ小2なので、もう少し大きくなってから読んだのではあるまいか。

イラスト入りだったのが逆に災いして、そばかすだらけでやせっぽち、ちっともきれいじゃないという主人公の 「アン」 (しかも癇癪持ちで想像ばかりしてる変な子みたいだったし) が、

きれいなお姫様やお金持ちのお嬢様と、その暮らしにあこがれていた私には、それほど魅力的に感じなかったのが難点。

でも、けっこうおもしろかったのは確かで、

沢山出てくるお菓子や食べ物のシーンや、

憧れていた流行の 「膨らんだ袖」 のドレスをマシューにプレゼントされて喜ぶシーンなどは特に大好きだった。

巻末に載っていた、訳者である村岡花子の作品解説。

花子は 1893年(明治26年)6月21日生まれで、 1968年(昭和43年)10月 25日に亡くなっていることから、この解説は亡くなる少し前に書かれたものである。

解説中に載っていた 原作者 ルーシー・モード・モンゴメリ の写真。

よく、作者と似た人が主人公になるものだが、モンゴメリはアンと違って美しく、膨らんだ袖のお洒落なドレスを着ているのだなぁと思った。

また、白黒の小さいものではあったが、そこに載っていた 『赤毛のアン』 のモデルとなった 「家」 や、

想像に反して美しい、外国のお姫様のもののような夢いっぱいの 「寝室」 などは、幼い私にはドキドキして眺めていたものだった。

こちらが、高校時代にハマって、大学にかけて全巻をそろえた、新潮文庫の “アン・ブックス” シリーズ、全10冊。

ちなみに、 第一巻である 『赤毛のアン』 は、昭和29年7月28日に初版発行、

昭和51年10月15日、第49刷、というものを購入していて、280円也。 高校一年くらいの時ですね。

ですが、多分読んだのは、手前の6冊くらいで、

・赤毛のアン(アンの子供時代)

・アンの青春(女学院から大学に入るまで)

・アンの愛情(大学時代から、卒業して幼馴染のギルバートへの真実の愛に気づき、求婚を受けるまで)

・アンの友達(読んでみたらアンの話ではなく、その周辺の人物の話だったのでつまらなくなって、途中でやめてしまった・笑)

・アンの幸福(ギルバートの求婚を受け、愛を確かめ合った二人だが、ギルバートは医学生で、アンは違う村の中学校で教えていたため、二人はすぐに結婚せず、3年間手紙のやり取りをしていた、その手紙として物語が展開。)

・アンの夢の家(いよいよ結婚したアンとギルバートの、楽しい夢のような日々)

まだ若かったので、アンが自分と同世代だった頃の最初の3冊くらいを夢中で読み、自分の生きる指針としていた。

このころは、子供のころ、ちょっと変わった子でそれほど魅力を感じなかったアンの性格、

想像力や感性が豊かなところ、感情の起伏が激しいところなどが、だんだん自分と似ているような気にさえなった。

そしてアンの生き方、信念、学びたい気持ちなどに共感を覚え、アンのように生きたいものだと思ったりした。

特に、

「あたしは、自分がこの世に生きているために ほかの人たちが、一層たのしく、暮らせるというようにしたいの・・・

どんな小さな喜びでも幸福な思いでも、もしもあたしが、なかったら味わえなかったというものを世の中へ贈りたいの。」

( 定かではないのだがおそらく 『アンの愛情』 より、原文まま )

という箇所がお気に入りで、アンの言葉は、そのまま作者であるモンゴメリの信念であり生き方なのだ、と思い、

自分も将来物を書くようになったら、そのようにして生きたいものだ、と高校時代から思っていた。

以下、

・炉辺荘(イングルサイド)のアン(夢の家から引っ越し、炉辺荘へ移ってからの生活を書いたもので、だんだん自分とアンとの生活がかけ離れてきたため途中までしか読んでいないと思う)

以下、アンをめぐる人々、アンの娘リラ、虹の谷のアン は、もうアンの話ではなくなったので、まったく読んでいない。

左は、花子の孫である 村岡恵理 さんの書いた、ドラマの原作ともなった 『アンのゆりかご 村岡花子の生涯』(新潮文庫) で今回ドラマ化が決定されてから買ったもの。

右は、同じく新潮文庫の 『赤毛のアンの世界-作者モンゴメリの生きた日々』 M・ギレン著、中村妙子訳

で、『赤毛のアン』 の舞台となった、カナダのプリンス・エドワード島や、緑の切妻屋根の家(モンゴメリの生家) 、作者モンゴメリゆかりの品などをカラー写真で紹介している本で、ファンにはたまらない一冊と思う。

昭和61年6月25日発行、平成3年2月20日、第16刷のものを、多分そのころに購入していると思う。

今回新たに買ったもので、

左は、私が大学のころから出ている絵本や童話の雑誌、 「月刊 MOE(モエ)」(きゃー、まだあったんですねぇ~)※注 の、

『赤毛のアン』と村岡花子の特集号、

右は、 奥田実紀著 『赤毛のアン』(河出書房新社) で、どちらもカラー写真がふんだんの、プリンスエドワード島、グリーンゲイブルス、などを紹介した本。

特に後者は、物語に頻繁に出てくるお料理やお菓子の写真や解説が載っていて、うれしい。

アンにあこがれていた時代、アンの故郷である、カナダの美しい島、「プリンスエドワード島」 はぜひとも行ってみたい場所だったし、

物語に出てくる、おいしそうなお料理やお菓子は一体どんなものなのだろうと想像しては楽しんでいた。

大学時代か社会人になったころだと思うが、 『赤毛のアンのお料理読本』、『赤毛のアンのお菓子の本』 というような名前の、カラー写真で、アンの物語に登場する食べ物の作り方を書いた料理本が出て (確か文化出版) 買い、大切にしていた。

今回探してみたのだが、ついに見つからなかったので、

おそらくもう少し大人になり、もうアンは卒業した、夢見るお年頃でもないわ、と思い、古本屋に売ったか図書室に寄付したか、どちらかだと思う。

『花子とアン』 を見て、“アン・ブックス” は、やっぱり自分の原点の一つなのだなぁ、と再認識したので、

今になって思うと、大変惜しいことをした。 (ネットの古本でも探してみようかしら)

※注 月刊『MOE』

1979年に偕成社から「絵本とおはなし」として創刊され、1983年に月刊『MOE』(モエ)と改称。MOE出版を経て、1992年4月号から版元は白泉社に移った。

人気絵本・人気キャラクターをテーマとした巻頭特集を中心とし、その他、アート・映画・旅・ハンドメイド雑貨・スイーツなど、旬の情報のページも組まれている。また、絵本作家を支援するグランプリやイラスト・絵本スクールを開講している。

MOE出版時代には、月刊絵本とおはなし新人賞、月刊MOE童話大賞、MOEコミック大賞などがあり、新人発掘にも寄与した。2008年からは毎年その年に最も支持された絵本30冊を選定する「絵本屋さん大賞」がある。(以上、ウィキペディアより)

発売当初は、当時流行りの “アダルト・ファンタジー”(大人向けの童話や絵本) を扱っていたので、中島(なかしま)潔、葉 祥明(よう しょうめい) など、当時、女性に大人気だったイラストレーターを使っていたと記憶する。

和光大児文研・文学パートでは、リアリズム偏重主義的なところがあり、児童文学 (あくまで「童話」ではない)は “子供のためのものであって大人向けのものではない” との主張から、アダルト・ファンタジーを毛嫌いする傾向にあった。

なので、『MOE』などは論外であり、もともと私はそういうのが好きだったんだけど、だんだん影響されていったと思う・笑。

※ 冒頭写真は、NHK出版より刊行されたドラマガイド 『花子とアン』1と2です。

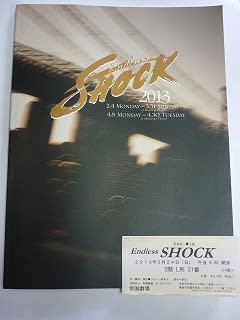

昨年NHKBSプレミアムにて全国放送され好評だった、

昨年NHKBSプレミアムにて全国放送され好評だった、

)

) また、本日の情報では、

また、本日の情報では、

上映時間は以下の通り。

上映時間は以下の通り。 今頃訂正

今頃訂正 )

)  バンザイ

バンザイ

)

)

他にも 延長上映確定映画館が続出中

他にも 延長上映確定映画館が続出中

おまけ

おまけ

それだけではなく、何度も言うが、朝に弱くなくとも、TVでもラジオでも、家族が寝静まり誰にも邪魔されない状態で、ひとり真剣に、そのものに集中して見聞きするのが好きなので、ちゃんと見聞きしたいものは録画 (録音) で楽しむのが自分の鉄則です。 )

それだけではなく、何度も言うが、朝に弱くなくとも、TVでもラジオでも、家族が寝静まり誰にも邪魔されない状態で、ひとり真剣に、そのものに集中して見聞きするのが好きなので、ちゃんと見聞きしたいものは録画 (録音) で楽しむのが自分の鉄則です。 )

つ、ついに出たっ

つ、ついに出たっ

って思うけど

って思うけど  )

)

1通目

1通目 知らなかったわぁ~。 ハズカシイ・・・

知らなかったわぁ~。 ハズカシイ・・・

【 付記 】

【 付記 】

「たまにはKに帰っておいでよ。

「たまにはKに帰っておいでよ。

ネコタが中学2年の時にできたみたいですが (あら!? アルフィーと同い年!!)、 未だかつて、一度も足を踏み入れたこと、ないです。

ネコタが中学2年の時にできたみたいですが (あら!? アルフィーと同い年!!)、 未だかつて、一度も足を踏み入れたこと、ないです。

昨日初雪が降った (初めての積雪数センチ) のでお天気も心配だったが、朝起きたら降ってはいなかったので、

昨日初雪が降った (初めての積雪数センチ) のでお天気も心配だったが、朝起きたら降ってはいなかったので、 行ってきたのです。

行ってきたのです。

を含みますので、鑑賞前の方はお控えください )

を含みますので、鑑賞前の方はお控えください )

( 私は・笑

( 私は・笑