道の駅「ろくのへ」から根城へ

根城は、南北朝時代の南朝方の武将・南部師行(なんぶもろゆき)が建武元年(1334年)に築城し、以来領地替えにより使われなくなるまで約300年間八戸地方の中心でした。本丸のほか中館、東善寺館など合わせて8つの郭からなる平城で約18.5万平方メートルの城跡です。中世から近世にかけて郭全体の復原は全国でも初めての試みとされ、11年間の発掘調査を元に平成6年(1994)オープン。

根城本丸は、城としての機能が最も充実した安土桃山時代の姿を忠実に復原。主殿や工房・納屋・馬屋などの建物が忠実に復原され当事の面影を現代に伝えています。

主殿

納屋

本丸

東門

中館

本丸模型

八戸から十和田市を経て十和田湖へ・・途中、奥入瀬渓流沿いを走ったので車を止め、2か所ほど動画撮影、年配者がたくさん歩いている。15キロにわたって続く渓流沿いのウオーキングは一度体験してみたい。この新緑の時期もいい

青森県十和田市と秋田県鹿角郡小坂町にまたがる湖である。最大水深は326.8 mで、日本の湖沼としては第3位である。なお、面積では日本の湖沼としては12番目である。東岸には奥入瀬川が存在し、北東に約14 kmにわたり奥入瀬渓流が延びる。約20 km北には八甲田山が位置する。

高村光太郎作「乙女の像」

十和田湖から弘前に向かう道でナビが赤い道で情報不足にもかかわらず、走っていったら通行止めでした。5キロくらい走っただろうか?どうせ冬期の通行止め表示だろうと安易に思っていました。慎重になるべきでした。違う道の大館十和田線で弘前に向かいました。

弘前城は現存12天守のひとつです。これですべての現存天守に登城しました。

今、石垣修理で天守ごと移動して違う所に建っている。石垣のない天守はなんか変だ。

鉄骨の張りは移動した補強だろうか?それとも前からか?

ガラスの引き戸がついた天守は初めてだ。

鉄砲狭間なのか?こちらもめずらしい

弘前城本丸東面の石垣には、以前から膨らみが確認されており、崩落する危険性から、石垣を解体修理することになり、 平成27年7月~9月にかけて、天守を約70m本丸の内側へと曳屋する工事を実施しました。

石垣修理工事には約10年間を要し、曳屋した天守を元の位置に戻すまでにも約6年かかると見込まれています。

※「曳屋」とは、建物を解体せずに移動させる工事のことです。

東内門

二の丸東門

弘前公園は桜まつりでも有名だ。2600本ほどの桜が咲き、高遠城址公園、吉野山とともに日本三大名所になっている。

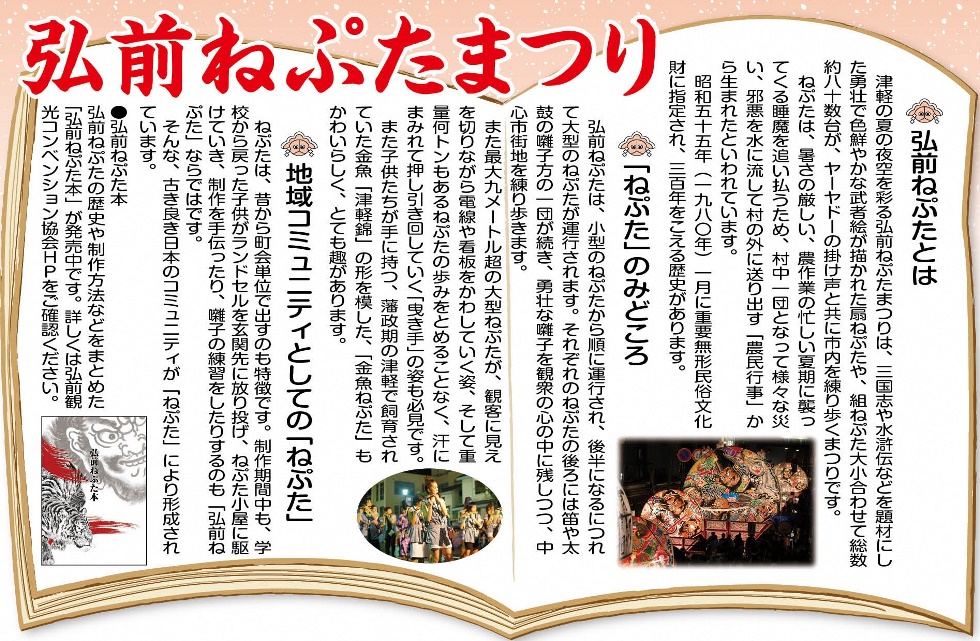

外堀を歩いていると「津軽藩ねぷた村」の看板があり、道行く人に尋ねてみた。閉館まで時間があり見てきました。

青森ねぶたが有名だが弘前もまたユーチューブでみたい。色々説明してくれて海沿いは「ねぶた」山側は「ねぷた」という所が多いそうだ。どちらも「眠たい」という意味だそうです。

太鼓の叩き方も教えてもらい、津軽三味線の生演奏もありました。津軽じょんから節を動画撮影したが、SNSに投稿するのはだめです。

弘前の夜は「アサヒサウナ・カプセルイン弘前」

石川ウインナーと「タラたま」という干したらに生卵を混ぜたものが名物らしいので注文しました。