人間ドックと言えば「待ち時間」。

それ用に本を購入。

「第50回江戸川乱歩賞受賞作」にもちょっと惹かれました。

「カタコンベ」。

「カタコンベ」とは「地下の墓所」という意味。

ケイブダイバーの織りなす過去が一つになった時、全ての過去が明らかになる、、、って、本の帯書きみたいな感想になってしまいました。

2日間の「待ち時間」で読み切れました。

小説の好みが例えば、構成、描写、マニアック度などで分かれるとすれば、「カタコンベ」はどの要素も素晴らしいのではないでしょうか。

ただ、私は、“少し重め”が好きなので、最後に一つに交わるそれぞれの過去(複線)がいくつもある割には、あっさり結び付いてしまう“性急さ”がちょっと物足りなかったかな。

もっとも、これを“スピード感”と言ってしまえばそれまで。

結構面白かったです。

最近は帰郷の往復の新幹線が読書タイム。

書評を読んで面白そうだったので、これを読みました。

「東大のディープな日本史」。

受験のノウハウ本ではなく、東大の日本史の入試問題を通じて、歴史を俯瞰してみようという、ちょっと角度の違う歴史本。

古代から近代まで、その時代のメインの出来事を取り上げてじっくりと歴史を味わう、そんな印象です。

例えば、、、

・古代の朝廷はなぜ白村江の戦いに臨んだのか?

・北条氏はなぜ将軍になれなかったのか?

・大久保利通が描いた日本の将来像とは?

などなど。

面白かったです。歴史小説というよりは歴史が好きな方におススメです。

題材が入試問題なので、ちょっと理屈っぽいのはご愛敬。これから歴史小説や歴史本を読む時に役に立つ“見方”の勉強になりました。

それにしても東大の日本史の入試問題、えらい難しいですな。受験生はたいへんだ。

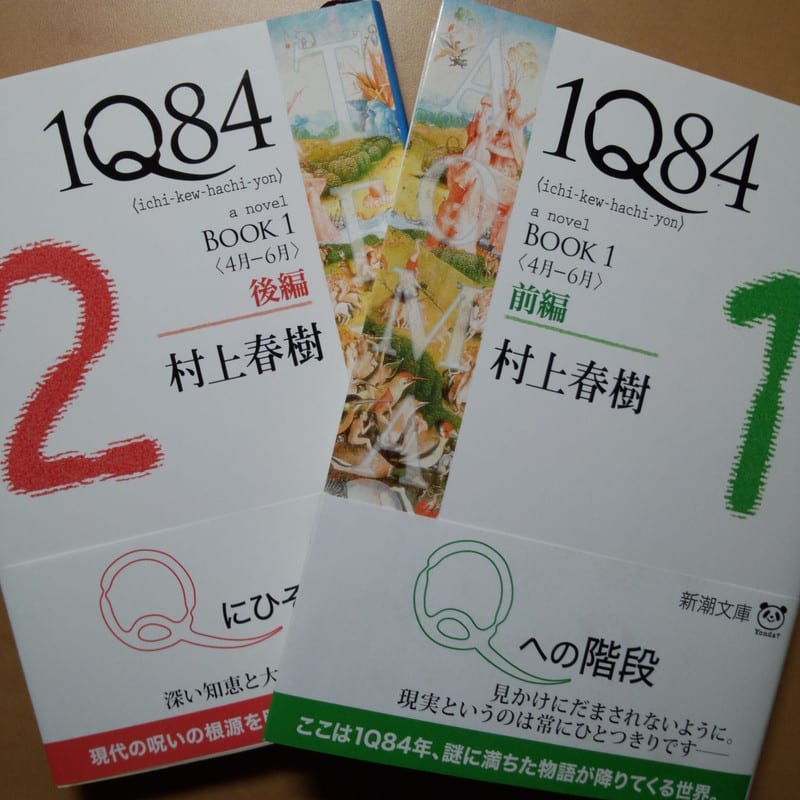

「1Q84」、BOOK1~BOOK3の各前編・後編=全6巻、読み終わりました。

読み終えてみれば、物語の構図は至極シンプル。でも、不思議な世界観で立体的に彩られて、とても魅力的な著作でした。

様々なディテールが編まれていますが、物語の主題がクリアなので、爽快な読後感があります。

この本、凝った見方をすれば、いろいろな読み方があると思います。例えば、“帯”にあるように「Q」、この世界に対するQから出発して、自分がいる世の中を今一度見つめてみよう、とか。

でも、私は、素直に「温かくつながる」物語として読むのが素敵だと思いますね。

これからは(も)いろいろな思いを持って月を見上げるのかもしれません。

さて、皆さんはどんな読み方をされるのでしょう、、、

忙中閑あり。一瞬の区切りもまたいいものです。そんな日はいつものように「うさぎや」へ。

いつもなら店内には私ともう一人お客さんがいるぐらいの空き空き感なのですが、今日に限って大盛況。大将も大忙しでした。

蒸し暑い夜なので、さっぱりと「おろしうどん」にしました。

うどんが美味しいのはいつものことですが、久々に食べた親子丼のちょっと甘めの味付けが疲れた体に心地いいです。

これで明日もOK。

さて、「1Q84」シリーズ。

「BOOK2」の前後編もあっという間に読み終わりました。

「BOOK1」と「BOOK2」で現在4冊。

BOOK1では、「この小説はどんなジャンル何だろう?」という心地よい「?」を頭に抱きながらも、どんどん「1Q84」の世界に引き込まれていきます。

BOOK2では、物語は、パラレルで進んでいた2つのストーリーが少しずつ絡み合い、「?」の答えが見え隠れし始めます。でも、決して性急な絡みではなく、“慎重に慎重に”。

「さぁ」というところで「BOOK2」は終わり。

「BOOK3」は5月下旬の発売です。もちろん、予約済み。

楽しみです。

それにしても、この引き込まれる「世界観」は何だろう、、、

今日は夜になっても蒸し暑かったですねぇ。

造幣局の通り抜けは今晩(4/23)が最終日。20時過ぎに天満橋を通りましたが、結構な人出でしたね。

最後の通り抜けを通って帰ろうかと思いましたが、暑くて人混みとは逆の方向にエスケープ。でも、近所のお寺の八重桜が街灯に照らされて、さながら夜桜見物となりました。

名残の八重桜。いよいよ夏か、、、

さて、単行本で話題となった、村上春樹さんの「1Q84」。文庫化されたので、遅まきながら購入。

現在発刊されている「BOOK1」の前・後編を読み終えたところ。

面白いです。というか、引き込まれる本です。

内容はネタばれになるので省略しますが、あっという間に読んでしまいました。

私好みの、きちんと編まれた、でも、その精緻さを文体から悟らせない、心地よい構成。読み進むにつれて、「キーワード」がさりげなく散りばめられているところも、変なハードル感がなくて、これがまた心地よい。

(福永武彦さんほど“構成感”をにおわせないし、宮部みゆきさんほどの“さらさら感”じゃない。気持ちいい疲労感でクリアできるRPGって感じか。)

そんなこともあってか、本を読むのは遅い私ですが、久々に没頭。

学生時代に、「ノルウェイの森」の単行本の上・下巻を友人に借りて、一晩で(もちろん徹夜)読み切って以来の没頭です。(もちろん、もう若くないので、今回は徹夜ではありません。)

「BOOK2」の前・後編もさっそくネットで予約。発刊が待ち遠しいです。

村上さんの本といえば、「ノルウェイの森」に始まり、最近(といっても随分と前)では「海辺のカフカ」を読みましたが、すごく魅力がありますね。

勝手な話ですが、この本、通勤途上の電車の中で読むよりは、一人夜寝る前に読むのがおススメかな。

おススメで~す。

「レーガン」。

ご存知、アメリカ合衆国の元大統領(40代)。その御仁のことを書いた本です。

サブタイトルは、「いかにして『アメリカの偶像』となったか」。

「バカボンのパパと読む『老子』」と一緒に何となく買った一冊です。

レーガンは、史上最高齢の大統領でしたが、2001年のアメリカ世論調査では、リンカーンやケネディ(JFK)を僅差で抑えて「史上最も偉大な大統領」に選ばれたそうです。

この本を読み始める前に、「レーガン」と聞いて私が連想したキーワードは、「レーガノミックス」、「小さな政府」、「強いアメリカ」。冷戦を終わらせた西側の主人公。

本著は、B級映画の俳優から政治家、カリフォルニア州知事への転身、民主党から共和党への転向、合衆国大統領になるまでの道のり、大統領時代の業績、という“客観的伝記”的な流れで書かれています。

読みやすいです。

大統領時代、いかにして「小さな政府」と「強いアメリカ」を政策的実現に至らしめたかということが平易に書かれています。

そして、何よりも感心するのは、アメリカは二大政党から大統領が代わる代わる登場しますが、「この国の未来がどうあるべきか」という点において、歴代大統領が明確な実践(政策)をスピード感をもって行い、スパイラルながらも連続性を持っている、ということです。

(時として、この「連続性」は、歴代大統領が“先輩”の演説のキーワードを引用することでも分かります。)

正直、読み始める前はあまり期待していなかったのですが、この本、当たりでした。

当時のアメリカ社会の課題を学ぶことができ、それによって、現在の情勢を昨日までよりも少しだけ理解する助けになりました。

レーガンさん、「史上最も偉大な大統領」に選ばれるのももっともかもしれません。

たまにこういう本に出会うものいいもの。

「バカボンのパパ」、「老子」、「ドリアン助川」。

この3点に惹かれて、中身もろくに見ずに、つい買ってしまいました。

えぇ~、、、この本を一言で言うと、、、「老子」です。「老子」そのものです。

一章ごとに、原文+ドリアン助川訳+バカボンのパパ訳が並列となっています。(全部で81章。)

最初の5ページぐらいは、原文の漢字をなめつつ、ドリアン訳(きちんとした訳)を読み、バカボンのパパ訳(くだけた分かりやすい訳)で理解するという丁寧な読み方をしましたが、すぐに、バカボンのパパ訳だけを読むようになりました。

容易に想像できることではありますが。

「老子」には、「上善如水」、「天網恢恢 疎而不失」なんていう有名なフレーズも出てきます。

「天網カイカイ、疎にして漏らさず」はともかく、「上善如水」は「老子」よりも日本酒の方が有名になってしまったかな。

「老子」を気楽に読みたい方向けです。

ただ、何の命題も持たずに81章を読むと、最後は惰性になりますので、ご注意を。(私は完全に流してしまいました。)

「利休にたずねよ」。直木賞作品です。

利休切腹の日から時系列で過去に遡っていくスタイルで書かれた作品です。

千利休=侘び茶、茶人なのに秀吉から切腹を命じられた人、それ以上のことを知らなかった私は、この本で、利休の時代と利休のことを知ることができました。もちろん、利休の美意識に関することも存分に描かれています。

「利休の侘び茶は、外見こそ侘び寂びであるが、その実、華やかさと艶に満ちている」。それはなぜかということがメインストーリー。

利休を取り巻く人々が主語になる短編(章)を編み上げて語る構成です。

利休と秀吉の共通点、なのに峻烈なまでの違いなどの行間も読み応えのあるところ。

直木賞作品にモノ申すのもはばかられますが、利休の美意識と茶の湯の奥深さのルーツとして描かれる高麗の女性の章(利休がまだ与四郎と呼ばれた十代の頃)がありますが、これは必要だったでしょうか? 作品の広がりにあえて一線を引いてしまった感があります。

「利休にたずねよ」というタイトル、「誰に」「何を」たずねるのかは書かれていません。それは読者が自分なりに感じるもの。ならば、この件の章も立てず、それまでの章で読者に自由にイメージを膨らまさせた方が、個人的には好きです。

いい本だと思います。ただ、陰惨ではないが明るくはない本。通勤で読むには重いかも。

私は、先日までBSのNHKで日曜深夜にやっていたアニメ「へうげもの」の最終回と偶然タイミングが合ったので、より読み応えを感じましたね。

このところ出張がポツポツと入るので、道中用に買った本のうちの一冊。

「メルカトルかく語りき」。

金沢出張で読み始めてちょうど読み終わりました。

買った理由は単純。出張の道中、どうせなら面白い本が読みたい。

ということで、「このミス」2012年版にランクインした本の中で、一番上位の文庫本(単行本より安いから)であるこれを買ったわけです。

主人公の名前は「メルカトル鮎」。常にタキシードにシルクハットという服装。たちどころに事件を解決する名探偵(だけど悪徳探偵)という設定。

この本には短編五編が収められていますが、ちょっと変わっています。

例えば、「死体があり他殺が明白なのに犯人がいない(存在しない)」というオチです。

文体は軽いです。主人公と相棒(まるでホームズとワトソン)の会話はわざとらしさ満載。ミステリーとは思えないオチ。

いわゆるミステリーを期待して読み始めると、かなりのフラストレーションが溜まります。

コンサバで正統派ミステリーが好きな私としては、「もういいかな」ってのが正直なところです。

ただ、ネットの評判は上々のようですから、興味のある方はどうぞ。(お貸ししますよぉ。)

こういうのが流行りなんですかねぇ、、、若者向き?