ウスキツメエダシャク

わんちゃん的には虫を撮ってもいっぺんに名前が分かるわけじゃないんです、カメムシの仲間かな?チョウチョウの仲間かな?蛾の仲間かな?トンボの仲間かな?ぐらいまではどうにか・・・それから先が進まない、そんな時そよかぜさんのblogのマイフォトを繰ってみます、コレは蛾の仲間っということが分かってるんで ⇒こちらガの仲間

(オドロキモモノキ蛾の仲間ってここに載せてはるんだけでも405種)

47段目の写真に2枚よく似たのがありました、写真をクリックするといつ、どこで撮ったのかが分かるようになっててその蛾たちについての詳しいblogの記事に飛んでいけるようになってます。

いつも参考にさせてもらってます。

それで、ウスキツメエダシャクかシロツメエダシャクか?どっちかな?っというカンジで・・・

顔の色が決め手のようなんですが、翅の色や筋の流れ方も違うようです⇒こちら

ナミテントウ

わんちゃん

ナミテントウ(変形2紋型)かな?

そよかぜさんより

猫のなかに日本猫がいて、その中に三毛猫やトラネコがいるように、テントウムシのなかにナミテントウがいて、その中に変形2紋型のナミテントウがいます。いろいろな模様のナミテントウを模様で区別したいときに「変形2紋型」という言葉も使われます。

ナミテントウの模様には、紋のパターンだけを見ると、地色と紋の色は、黒と黄褐色もしくは赤との組み合わせで100以上のパターンがあります。

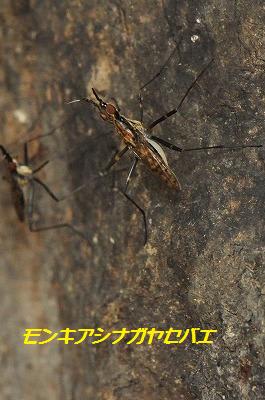

カメムシ

わんちゃん

このカメムシは 頭がツブツブになってるんですが、病気かな?

そよかぜさんより

これはクヌギカメムシの仲間ですね。寒くなってきて、脚が赤くなってきています。

クヌギカメムシの仲間はカメムシ科(いわゆる普通のカメムシ)ではなくクヌギカメムシ科に分類されていて、頭はこれで正常です。

クヌギカメムシの仲間には、クヌギカメムシ、ヘラクヌギカメムシ、サジクヌギカメムシの3種がいるのですが、この区別は腹面を見ないと分かりません。

わんちゃん

虫たちってビミョウなところで名前が決定されるんですね、お腹も?ですか?

お花デザインの・・・

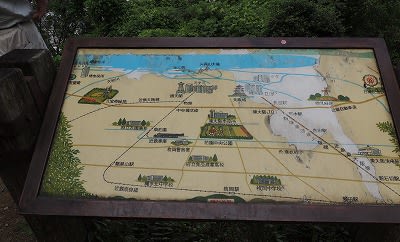

岡寺はシャクナゲの寺

ナツメの実

美味しそうに熟してるようす、高い高い枝の先にしか残ってませんでした、ザンネン・・・

紅葉と黄葉のコラボ

紅葉の向こう、屋根の上にソフトクリームが???

>

>