≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

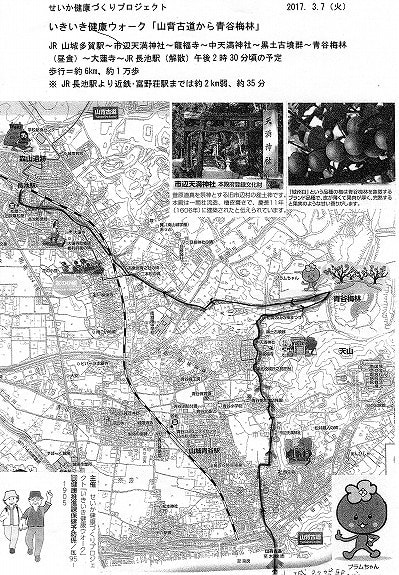

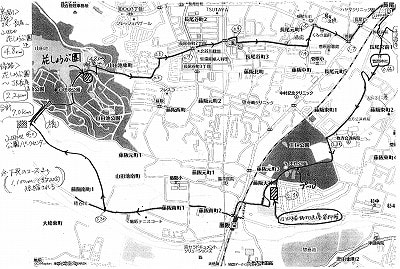

幻の大仏鉄道、ほぼほぼ同じルートをウォーキングの会で2回参加しました。

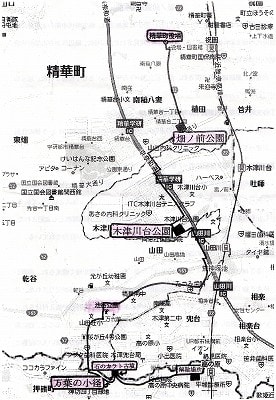

こちら

9月15日のいきいき健康ウォーキングの日は、ちょっと寄り道がありました。

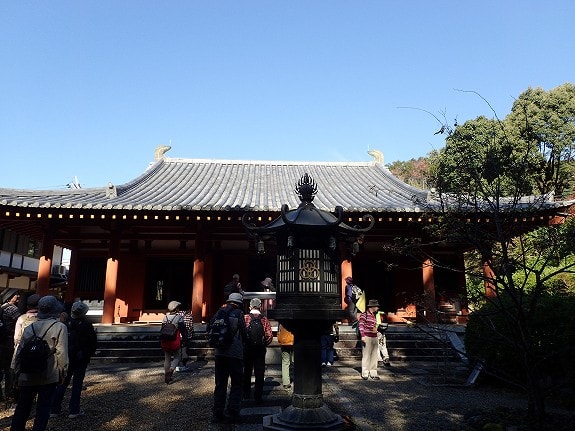

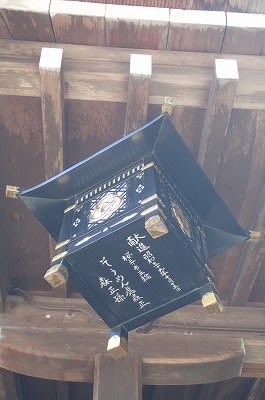

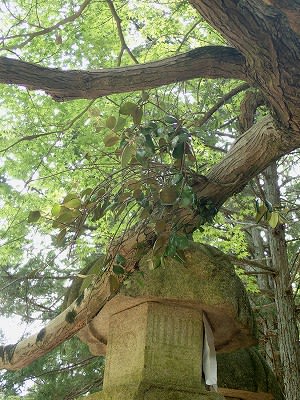

「鹿背山不動尊」へ。

鹿背山橋台を過ぎ梶ヶ谷隧道の手前だったかな?山道に入ったんとちゃうかなぁ?なんともあやふやなことで・・・

「ちょうど大和路線の鹿背山トンネルの真上に当たるね。」っと、どばっちゃんが教えてくれはった。

ここのご住職さんが鹿背山不動のお話をしてくださいました。

中で最も印象に残ったのは、

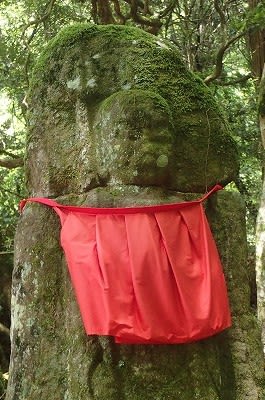

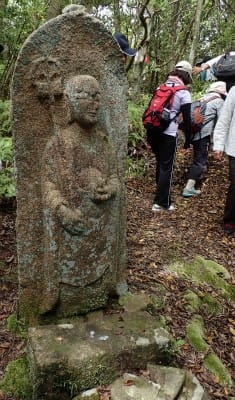

「しょんべたれ地蔵」=鎌倉時代後期の作

このお地蔵さんに七日間お参りすると「夜尿症」が治るといわれています。お地蔵様のお腹のあたりに小さな凹みがあり、そこから下に向かって水が流れていたのでしょうか、酸化したように赤っぽくなっています。お地蔵さまが代わって「寝小便」をして下さるようです。最近のお子ちゃまたちは、寝小便とは縁がなさそう、あんまりお参りしたカンジがなさげに見える、ように思った。

(ちなみに「しょんべ」とはこの地方の方言)

「春日のおばはん」=室町時代の作

お地蔵さまのお立ちになっている方向が、奈良の興福寺・春日神社から見て鬼門筋に当たるところからこれを守るお地蔵さまと言われてきました。ここ鹿背山にはかって「鹿山寺」と言って、鎌倉時代から興福寺と関係の深かった寺がありました。お地蔵さまのお腹がぷっくりと膨れたように見えるところから「中年のおばさん」を連想したのでしょうか。「おばはん」とは関西地方の方言.

お寺の本堂の横から裏山に上ってそのお地蔵さんに会いに・・・

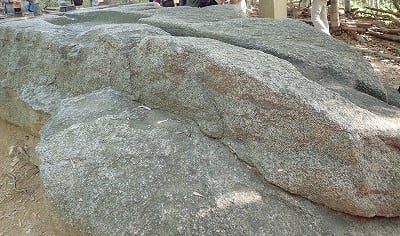

鹿背山の三角点がありました、標高が222mに見えるような見えないような・・・

「三角点(?)というか不動尊の裏山の最高地点の標高は「国土地理院」の地図で見ても

200mはおろか100m足らずしかないよ。222とか書いてたね、あれは標高ではなさそうだよ。」

っと、どばっちゃんの見解で一件落着。

道中ではいろんな野草に出会いました、が、ウォーキングが主ですから・・・

けど、少しだけ撮ってました。

ヘクソカズラ タカサブロウ

コガマ キツネノマゴ

アメリカミズキンバイ クズ

のどかな里山の風景を楽しみながらのウォーキング楽しかったです。

以前に木津川市植物同好会での植物観察会でJR加茂駅から梅美台あたりまで大仏鉄道遺構を歩いて、いっぱいお花の観察やってました こちら

幻の大仏鉄道、ほぼほぼ同じルートをウォーキングの会で2回参加しました。

こちら

9月15日のいきいき健康ウォーキングの日は、ちょっと寄り道がありました。

「鹿背山不動尊」へ。

鹿背山橋台を過ぎ梶ヶ谷隧道の手前だったかな?山道に入ったんとちゃうかなぁ?なんともあやふやなことで・・・

「ちょうど大和路線の鹿背山トンネルの真上に当たるね。」っと、どばっちゃんが教えてくれはった。

ここのご住職さんが鹿背山不動のお話をしてくださいました。

中で最も印象に残ったのは、

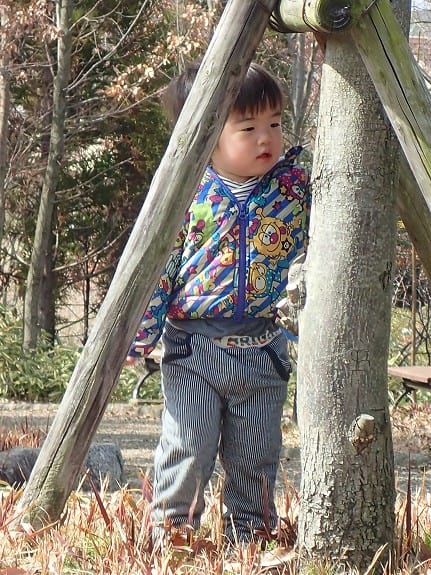

「しょんべたれ地蔵」=鎌倉時代後期の作

このお地蔵さんに七日間お参りすると「夜尿症」が治るといわれています。お地蔵様のお腹のあたりに小さな凹みがあり、そこから下に向かって水が流れていたのでしょうか、酸化したように赤っぽくなっています。お地蔵さまが代わって「寝小便」をして下さるようです。最近のお子ちゃまたちは、寝小便とは縁がなさそう、あんまりお参りしたカンジがなさげに見える、ように思った。

(ちなみに「しょんべ」とはこの地方の方言)

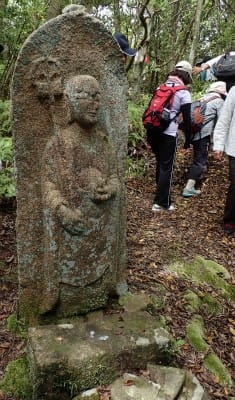

「春日のおばはん」=室町時代の作

お地蔵さまのお立ちになっている方向が、奈良の興福寺・春日神社から見て鬼門筋に当たるところからこれを守るお地蔵さまと言われてきました。ここ鹿背山にはかって「鹿山寺」と言って、鎌倉時代から興福寺と関係の深かった寺がありました。お地蔵さまのお腹がぷっくりと膨れたように見えるところから「中年のおばさん」を連想したのでしょうか。「おばはん」とは関西地方の方言.

お寺の本堂の横から裏山に上ってそのお地蔵さんに会いに・・・

鹿背山の三角点がありました、標高が222mに見えるような見えないような・・・

「三角点(?)というか不動尊の裏山の最高地点の標高は「国土地理院」の地図で見ても

200mはおろか100m足らずしかないよ。222とか書いてたね、あれは標高ではなさそうだよ。」

っと、どばっちゃんの見解で一件落着。

道中ではいろんな野草に出会いました、が、ウォーキングが主ですから・・・

けど、少しだけ撮ってました。

ヘクソカズラ タカサブロウ

コガマ キツネノマゴ

アメリカミズキンバイ クズ

のどかな里山の風景を楽しみながらのウォーキング楽しかったです。

以前に木津川市植物同好会での植物観察会でJR加茂駅から梅美台あたりまで大仏鉄道遺構を歩いて、いっぱいお花の観察やってました こちら