別府の街に100か所以上点在しているという共同浴場。100円から200円という低料金で入浴でき、古きよき銭湯そのままの風情に溢れるこれらの共同浴場は、まさに「泉都別府」を実感できる場所であり、地元の皆さんが日々、憩いと交流の場にしている貴重な場所でもあります。

そんな別府の共同浴場、そして別府温泉を象徴するような存在が、今回ご紹介する竹瓦温泉であります。

創設は明治12(1879)年。かつて浴場が竹の瓦で葺かれていたことが、その名前の由来だといわれます。

入り口の上を飾る、ゆるやかなカーブを描く屋根も印象的な、堂々たる唐破風造の現在の建物は昭和13(1938)年、前年開催された国際温泉観光博覧会に併せて改築されたものだとか。別府温泉のシンボル的名所であり、建物の前では記念撮影に興じておられる観光客の方々も多くみられます。

外観はもちろんのこと、内部も重厚でレトロチックな雰囲気がいっぱい。飴色に光った広々とした木のロビーには柱時計がかけられていたり、かつての別府の街を写した古い写真が掲げられていたりと、昔懐かしい気分に浸ることができます。

そして浴室。階段を降りて、地面より少し低いところに設けられている、別府独特の半地下式の浴室に入ると、やはりほとんど昔と変わっていないのであろう、古きよき共同浴場の空間が広がります。明治、大正、昭和、そして平成と、長きにわたって温泉観光都市として繁栄してきた別府の歴史をゆっくりと偲ぶのに、これ以上ふさわしい空間はないといっていいのではないでしょうか。

とはいえ、浴槽に溢れるお湯は少々熱め。あまり熱めのお湯に慣れていないという向きは、ゆっくりのんびり浸かるというわけにはいかないかもしれませんね。実は、軟弱者のわたしも数分浸かるのがやっとで、あとはお湯に浸かったり出たりを繰り返しながら、その場の雰囲気を味わっていたという次第でした・・・。

そんな軟弱者のわたしを尻目に、地元の皆さんはゆっくりのんびりとお湯に浸かりながら憩っておられました。熱めのお湯が、日常の仕事や生活での疲れやストレスを吹き飛ばしてくれるのかもしれませんね。

なお、昔ながらの浴場ということで、洗い場にはシャワーはついておりません。また、石鹸やシャンプーなどのいわゆるアメニティも備えてはおりませんので、タオルともども持参されるか、番台にてご購入の上でお入りになってくださいませ。

通常のお風呂のほかに、浴衣を着用した上から「砂かけさん」が砂をかけてくれる砂蒸し風呂(男女兼用で別料金)もございますので、お時間のある方はそちらもどうぞ。

朝の6時半から夜の10時半まで、別府の皆さんや観光客の皆さんの憩いと癒やしの場として頑張っている竹瓦温泉で、さっぱりと汗を流して鋭気を養ってくださいませ。

竹瓦温泉の真ん前には、アーケードで覆われた文字通りの小さな横丁「竹瓦小路」があります。

大正10(1921)年に建てられた、現存するアーケードでは日本最古という貴重なもので、近代化産業遺産にも認定されております。

現在、ここに軒を並べるお店の多くは飲食店。夜になるとそれらのお店やアーケードに灯がともり、日中とは一味も二味も違った風情が味わえます。竹瓦温泉にお立ち寄りの際には、こちらもどうぞお見逃しなく。

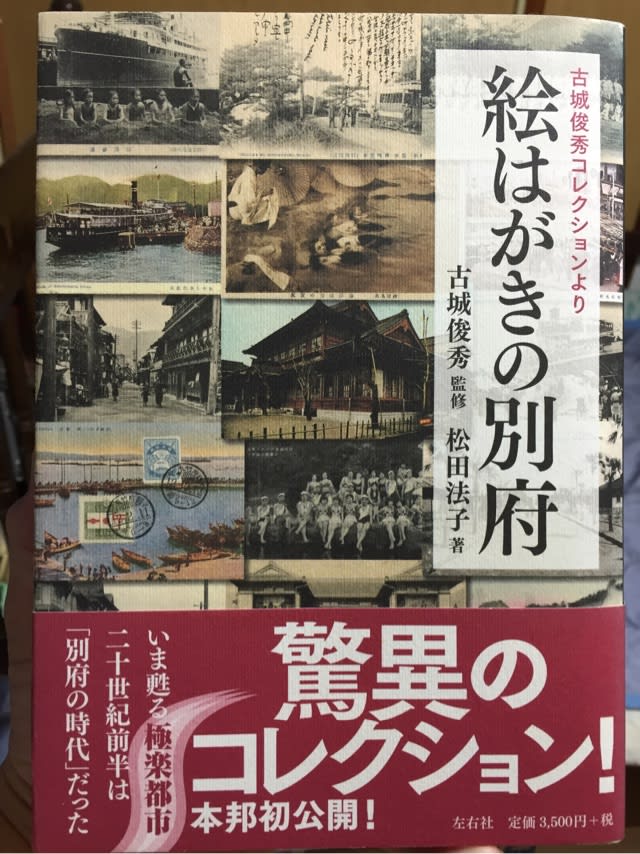

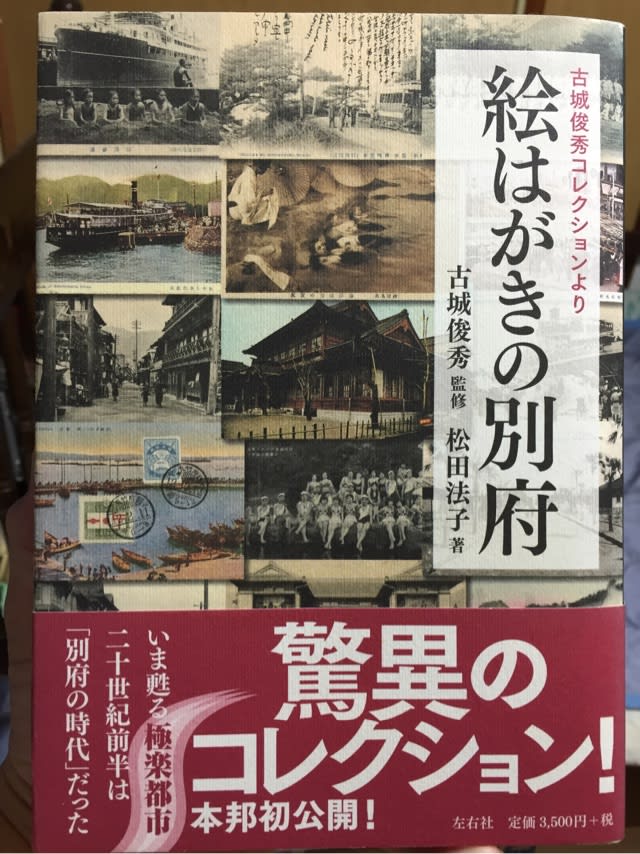

なお、今回の竹瓦温泉の歴史についての記述は、『絵はがきの別府 古城俊秀コレクションより』(古城俊秀監修、松田法子著、左右社、2012年)を参考にさせていただきました。

地元大分で長きにわたって郵便のお仕事に携わってこられた古城俊秀さんの、明治・大正・昭和戦前期にかけての別府の絵はがきコレクションを多数紹介しながら、近代的な観光都市として発展していった別府の歴史を繙いていくこの本はまことに興味深く、別府ファンにはぜひとも座右の書としてオススメしたい一冊であります。ちなみにわたしも、別府に出かける前には予習として本書を繙いております。

* 記述の内容は、2016年前半の時点に基づいたものとなっております。

そんな別府の共同浴場、そして別府温泉を象徴するような存在が、今回ご紹介する竹瓦温泉であります。

創設は明治12(1879)年。かつて浴場が竹の瓦で葺かれていたことが、その名前の由来だといわれます。

入り口の上を飾る、ゆるやかなカーブを描く屋根も印象的な、堂々たる唐破風造の現在の建物は昭和13(1938)年、前年開催された国際温泉観光博覧会に併せて改築されたものだとか。別府温泉のシンボル的名所であり、建物の前では記念撮影に興じておられる観光客の方々も多くみられます。

外観はもちろんのこと、内部も重厚でレトロチックな雰囲気がいっぱい。飴色に光った広々とした木のロビーには柱時計がかけられていたり、かつての別府の街を写した古い写真が掲げられていたりと、昔懐かしい気分に浸ることができます。

そして浴室。階段を降りて、地面より少し低いところに設けられている、別府独特の半地下式の浴室に入ると、やはりほとんど昔と変わっていないのであろう、古きよき共同浴場の空間が広がります。明治、大正、昭和、そして平成と、長きにわたって温泉観光都市として繁栄してきた別府の歴史をゆっくりと偲ぶのに、これ以上ふさわしい空間はないといっていいのではないでしょうか。

とはいえ、浴槽に溢れるお湯は少々熱め。あまり熱めのお湯に慣れていないという向きは、ゆっくりのんびり浸かるというわけにはいかないかもしれませんね。実は、軟弱者のわたしも数分浸かるのがやっとで、あとはお湯に浸かったり出たりを繰り返しながら、その場の雰囲気を味わっていたという次第でした・・・。

そんな軟弱者のわたしを尻目に、地元の皆さんはゆっくりのんびりとお湯に浸かりながら憩っておられました。熱めのお湯が、日常の仕事や生活での疲れやストレスを吹き飛ばしてくれるのかもしれませんね。

なお、昔ながらの浴場ということで、洗い場にはシャワーはついておりません。また、石鹸やシャンプーなどのいわゆるアメニティも備えてはおりませんので、タオルともども持参されるか、番台にてご購入の上でお入りになってくださいませ。

通常のお風呂のほかに、浴衣を着用した上から「砂かけさん」が砂をかけてくれる砂蒸し風呂(男女兼用で別料金)もございますので、お時間のある方はそちらもどうぞ。

朝の6時半から夜の10時半まで、別府の皆さんや観光客の皆さんの憩いと癒やしの場として頑張っている竹瓦温泉で、さっぱりと汗を流して鋭気を養ってくださいませ。

竹瓦温泉の真ん前には、アーケードで覆われた文字通りの小さな横丁「竹瓦小路」があります。

大正10(1921)年に建てられた、現存するアーケードでは日本最古という貴重なもので、近代化産業遺産にも認定されております。

現在、ここに軒を並べるお店の多くは飲食店。夜になるとそれらのお店やアーケードに灯がともり、日中とは一味も二味も違った風情が味わえます。竹瓦温泉にお立ち寄りの際には、こちらもどうぞお見逃しなく。

なお、今回の竹瓦温泉の歴史についての記述は、『絵はがきの別府 古城俊秀コレクションより』(古城俊秀監修、松田法子著、左右社、2012年)を参考にさせていただきました。

地元大分で長きにわたって郵便のお仕事に携わってこられた古城俊秀さんの、明治・大正・昭和戦前期にかけての別府の絵はがきコレクションを多数紹介しながら、近代的な観光都市として発展していった別府の歴史を繙いていくこの本はまことに興味深く、別府ファンにはぜひとも座右の書としてオススメしたい一冊であります。ちなみにわたしも、別府に出かける前には予習として本書を繙いております。

* 記述の内容は、2016年前半の時点に基づいたものとなっております。