お昼ごはんを済ませ、お腹もココロも満たされたわたしは、今回の熊本旅で最大の目的であった熊本城見学へと向かいました。

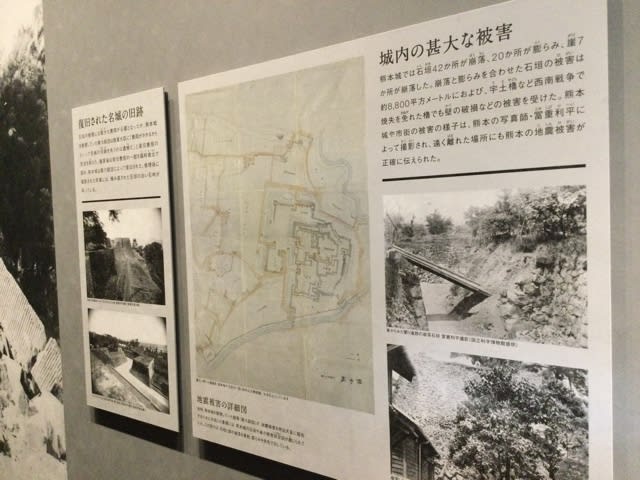

2回にわたる最大震度7の揺れが熊本を襲った、6年前の熊本地震は、天下の名城と謳われる熊本城にも大きな被害をもたらしました。天守閣は鯱瓦をはじめとする瓦の多くが落下し、石垣の一部が崩落。周囲にある櫓も石垣が崩落したり、建物そのものが倒壊するなどの被害を受け、242メートルに及ぶ長さの長塀も、80メートルにわたって無残に倒壊してしまいました。

地震のあった年の9月に熊本を訪れたわたしは、熊本城の生みの親である加藤清正公を祀った加藤神社から傷ついた天守閣の姿を目の当たりにし、痛ましい思いをいたしました。その後熊本を再訪したおり、大規模な修復工事が行われている最中の天守閣を見上げながら、復活する日を心待ちにしたものです。

(↑2016年9月撮影)

(↑2018年5月撮影)

そして昨年(2021年)の3月、天守閣は見事に完全復旧を果たしました。復活したその勇姿をぜひともこの目で見てみたい・・・と思いながらも、コロナ莫迦騒ぎによって世の中が錯乱する中で訪れることすらままならなかったことは、前回でお話したとおりであります。

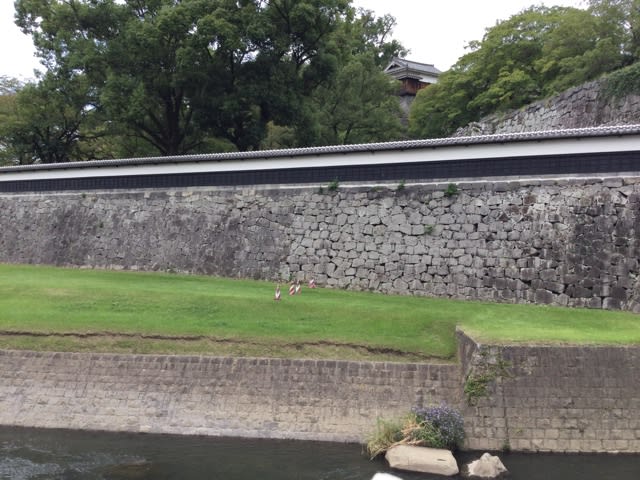

上通りで昼食を済ませたわたしは、繁華街から城内に向かうべく、坪井川に沿って伸びている遊歩道に入りました。そして、対岸にある長塀を目にして思わず声を上げました。地震によって無残に倒壊していた塀が、きれいに復旧しているではありませんか!

遊歩道の傍に立っている説明板を見ると、長塀も昨年の1月に復旧工事が完了したそうで、修復にあたっては可能な限り元の部材を使用した上で、新たにステンレス製の筋交いを入れるなどの耐震・耐風対策を施した・・・とありました。いやはやお見事!この後に控える天守閣見学への期待感が、より一層高まってまいりました。

天守閣へ突入する前に、散歩じたくと昼食後のデザートを兼ねてなにか甘いものでも・・・ということで、まずは城内への出入り口付近にある観光施設「桜の馬場 城彩苑」に入りました。

熊本の美味しいものやお土産を商うお店が立ち並ぶ「桜の小路」の入り口には、〝ソフトクリームフェア〟なるイベントを告知する看板が。「熊本県産の素材を使ったこだわりのソフトクリームが勢ぞろい!」とあっては、ソフトクリーム好きとしては見過ごすワケにはまいりませぬ。

熊本の美味しいものやお土産を商うお店が立ち並ぶ「桜の小路」の入り口には、〝ソフトクリームフェア〟なるイベントを告知する看板が。「熊本県産の素材を使ったこだわりのソフトクリームが勢ぞろい!」とあっては、ソフトクリーム好きとしては見過ごすワケにはまいりませぬ。

食べたい気持ちをそそられるような、気になるソフトクリームがいろいろとあった中で、蜂蜜専門店の「杉養蜂園」さんで売られていた「巣房蜜ソフトクリーム」を選びました。

ソフトクリームにトッピングされていたのは、なんとミツバチの巣の一部!驚くわたしにお店のお姉さんは「バリバリ食べちゃってください!」などとおっしゃいます。

生まれてはじめて食べた蜂の巣は思いのほか柔らかく、口の中でほろほろと崩れました。クリームに絡む蜂蜜も上質で、コクのある甘さと花の香りが口いっぱいに広がりました。いやはや、とても美味しゅうございました。

食べ終わって歩き出そうとすると、こんなソフトクリームの看板が目に飛びこんでまいりました。

ピリッと辛みが効いた辛子明太子をトッピングした「明太子ソフト」!一瞬、話のネタに食べておこうかという気もいたしましたが・・・そこから一歩踏み出す勇気は出ませんでした(笑)。

ピリッと辛みが効いた辛子明太子をトッピングした「明太子ソフト」!一瞬、話のネタに食べておこうかという気もいたしましたが・・・そこから一歩踏み出す勇気は出ませんでした(笑)。

さあ、昼食後のお口直し兼散歩じたくも終わったところで、いよいよ天守閣に突入であります!

天守閣が復旧したとはいえ、周囲の石垣や櫓などはいまだ復旧工事の途上。ということで、それらを跨ぐように設えられた特別公開用の歩道を伝って、天守閣に向かいます。

午前中は曇りだった天気も回復して、気持ちのいい秋空からはさんさんとした陽の光が降り注いでいて、ちょっと暑いくらいになっておりました。歩道の上はたくさんの観光客で賑わっていて、ワクワクした気分がさらに高まってきます。

復旧の途中にある石垣の向こうから、天守閣が近くなったり遠くなったりしながら見えてきました。さあ、いよいよであります。

歩道は本丸御殿の下を潜る形で続いています。二つの石垣を跨いで建てられている御殿の下では、「闇(くらが)り通路」と呼ばれる地下通路が伸びているのを見ることができます。

そして、本丸御殿の下から再び地上に出てみると・・・威風堂々と聳え立つ天守閣の絶景が視界いっぱいに広がり、思わず「うわーっ!」と声が漏れました。

青空から降り注ぐ日の光を浴びながら、美しく輝いている天守閣。地震による大きな痛手から、よくぞこんなに美しく甦ったものだ・・・そんな感慨が湧き上がってきて、不覚にも涙ぐんでしまいました。復旧にあたった方々の尽力と、それを後押しした熊本の皆さんの熱意に、万雷の拍手を贈りたい気持ちになります。

歩道は本丸御殿の下を潜る形で続いています。二つの石垣を跨いで建てられている御殿の下では、「闇(くらが)り通路」と呼ばれる地下通路が伸びているのを見ることができます。

そして、本丸御殿の下から再び地上に出てみると・・・威風堂々と聳え立つ天守閣の絶景が視界いっぱいに広がり、思わず「うわーっ!」と声が漏れました。

青空から降り注ぐ日の光を浴びながら、美しく輝いている天守閣。地震による大きな痛手から、よくぞこんなに美しく甦ったものだ・・・そんな感慨が湧き上がってきて、不覚にも涙ぐんでしまいました。復旧にあたった方々の尽力と、それを後押しした熊本の皆さんの熱意に、万雷の拍手を贈りたい気持ちになります。

ひとしきり感慨に浸ったあと、天守閣内部の見学に移りました。加藤清正公による創建、開城から、6年前の地震による被災からの復活に至るまでの城の歴史を、豊富な史料や模型、パネル展示によって学ぶことができます。

築城前後の歴史を伝える展示からは、川に囲まれた小高い場所という地の利や、当時の建築技術の粋を大いに活かしながら、防御と攻撃の両面で優れた城を築きあげていった清正公のこだわりっぷりに、つくづく感心させられます。

展示の中でもとりわけ目を引いたのが、昭和35(1960)年の天守閣復元にあたって製作された「天守軸組模型」。復元設計を行った東京工業大学教授・藤岡通夫氏の監修により製作された模型で、縮尺10分の1という大きなもの。城の内部構造まで作り込んだ緻密さは、ため息ものでありました。

明治10(1877)年の西南戦争によって消失する前の天守閣をはじめとした、近代の熊本城内外の風景を記録した貴重な写真の数々も印象に残りました。これらを撮影したのは、坂本龍馬などの幕末の志士を撮影した写真で知られる、長崎の上野彦馬に師事した冨重利平。冨重の写真が捉えた、屋根瓦や雨戸の一部が落下したりという荒れた姿の天守閣に、幕末から近代へと移り変わっていく時代の空気が現れているように感じられました。

西南戦争による火災は天守閣を焼失させただけでなく、城の内外に大きな爪痕を残しました。その激しさを物語る、焼けた木材や瓦の一部なども展示されていました。

城の歴史を辿っていく中で、熊本城はこれまでにも幾度となく災害に見舞われ、そこから甦ってきたということもわかりました。清正公に続く細川家の時代には、石垣だけでも少なくとも20回の修理の記録が残るそうで、そのうち半数近くは災害からの復旧のためだったとか。

城の歴史を辿っていく中で、熊本城はこれまでにも幾度となく災害に見舞われ、そこから甦ってきたということもわかりました。清正公に続く細川家の時代には、石垣だけでも少なくとも20回の修理の記録が残るそうで、そのうち半数近くは災害からの復旧のためだったとか。

中でも大きかったのが、明治22(1889)年7月28日に起こった大地震。6年前の熊本地震同様、深夜の時間帯を襲った地震により、石垣が崩落するなどの被害を受けたといいます。

熊本城の歴史は、たび重なる災害と闘い、そこから不死鳥のごとく復活を遂げてきた歴史でもあったということを知り、また新たな感慨が湧き上がってまいりました。

天守閣は見事に復活を遂げましたが、周囲の石垣や櫓の復旧はまだまだこれから。それは単なる復旧にとどまらず、これから起こりうる災害に対する備えを含めたものとなることでしょう。

熊本城の闘いは、これからも続きます。

天守閣の最上階に登りました。そこからは、熊本の街並みを一望のもとに見渡すことができます。天気が良かったこともあり眺めは最高。遠く見える山並みは、阿蘇の外輪山でありましょうか。

復活を遂げた熊本城の最上階から、この熊本の素晴らしい景色を眺めることのできる幸せを、しばしのあいだ噛み締めました。

復活を遂げた熊本城の最上階から、この熊本の素晴らしい景色を眺めることのできる幸せを、しばしのあいだ噛み締めました。

天守閣から外に出ると、再びその外観をじっくりと眺めました。ああ、やっぱりいい城だなあ・・・という感慨を胸にしながら、天守閣をあとにしたのでありました。

天守閣をあとにして、再び「桜の馬場 城彩苑」に入り、その一角にある「熊本城ミュージアム 湧々座(わくわくざ)」へ。熊本城の歴史と文化を、楽しみながら学ぶことができる体験型の施設であります。

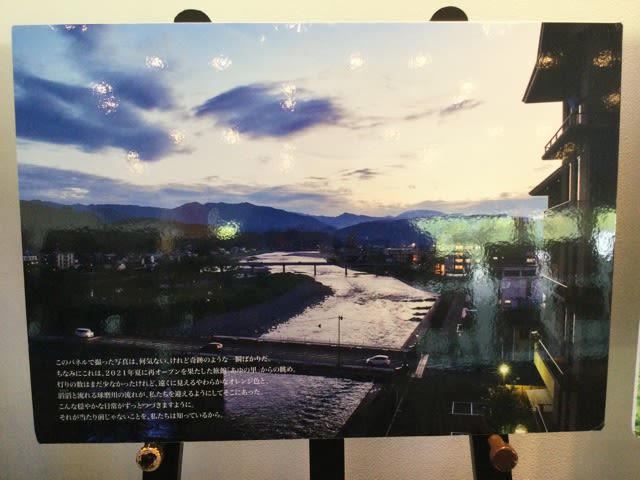

その2階で、2年前の豪雨によって大きな被害を受けた人吉・球磨地区を支援する写真パネル展が開催されていることを知り、覗いてみました。

被災当時の状況を伝える写真の数々に、あらためて悲痛な思いを抱いた一方で、復興に向けて進んでいこうとする人吉の風景と、そこで生きる地元の方たちを捉えた写真からは、これからも球磨川とともに暮らしていこうとする静かな決意が感じられました。

実は、今回久しぶりに熊本を訪れるにあたって、人吉にも立ち寄りたいと考えておりました。結果的には見送ることとなったのですが、この写真パネル展を見てふたたび、人吉への思いが湧き上がってまいりました。

次に熊本を旅するときには、ぜひ人吉にも寄らなければ・・・そう思ったのでありました・・・。

(第3回へつづく)