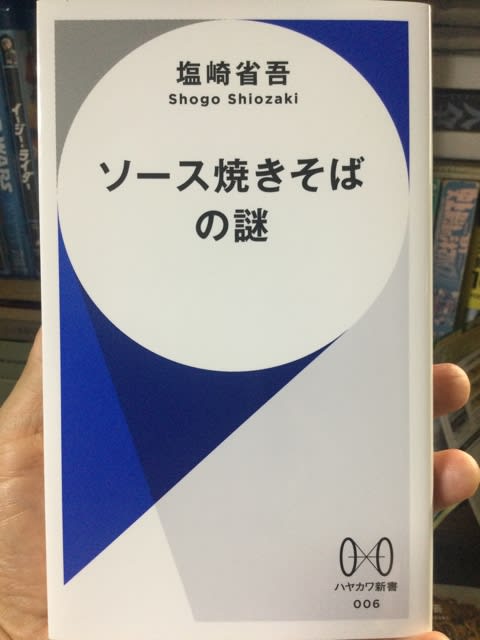

『ソース焼きそばの謎』

塩崎省吾著、早川書房(ハヤカワ新書)、2023年

鉄板焼き料理の代表格にして、お祭りの屋台における定番の食べものでもあり、そしてカップ麺売り場の人気商品としても身近な存在であるソース焼きそば。それがいつ、どこで生み出され、どのように広まっていったのかを解き明かしていく食文化本です。

著者である塩崎省吾さんは、国内外1000軒以上の焼きそばを食べ歩き、その成果をブログ「焼きそば名店探訪録」にまとめておられる、まさに焼きそば探究の第一人者といえそうなお方です。6月より早川書房から刊行が始まった、「ハヤカワ新書」の創刊第2弾の一冊として刊行されました。

表紙いっぱいのソース焼きそばの写真が、まことにインパクト十分ではありますが、実はこちらは本来の表紙の上に巻かれた「全面帯」。ほら、新刊本の下のほうに巻かれている、宣伝文句や推薦文やらが書かれている、別名「コシマキ」とも呼ばれている「帯」ってのがあるでしょう。あれが表紙一面を覆うカタチになっているのが「全面帯」であります。で、ソース焼きそばがでーんと載っている本書の「全面帯」の下には、ハヤカワ新書の統一デザインである本来の表紙が隠れております。

さて、ソース焼きそばといえば、おそらく多くの人が「戦後に生まれた食べもの」というイメージを持っているのではないでしょうか。かくいうわたしも、ソース焼きそばは戦後まもない頃のヤミ市がルーツなのではないか、というふうに漠然と考えておりました。

ところが、まだ戦前である昭和11年に出版された露天商売開業マニュアル本の中には、古本や小間物、おでんや牛めし、ホットドッグなどといった多種多様な品目に混じって、焼きそばの屋台、それも現在のソース焼きそばとほとんど変わらないものを提供する屋台の開業ノウハウが細かく記されておりました。そこから著者の塩崎さんは、昭和10年頃にはすでにソース焼きそばが存在していた、という仮説を提示します。

では、一体いつ、どこでソース焼きそばは生まれ、どのようにして広まっていったのか・・・?本書は膨大な資料をもとに検証を重ね、ソース焼きそばをめぐる俗説を反証すべく仮説を立て、それを立証していきます。その過程は、まさにミステリーの謎解きといった趣き。ここでキーワードとなっているのが「関税自主権」と「東武鉄道」なのですが、それらをめぐる謎解きも本書の面白さですので、ここでその詳細を記すようなヤボはいたしません。ぜひとも、本書に直接あたっていただきたいと思います。

では、一体いつ、どこでソース焼きそばは生まれ、どのようにして広まっていったのか・・・?本書は膨大な資料をもとに検証を重ね、ソース焼きそばをめぐる俗説を反証すべく仮説を立て、それを立証していきます。その過程は、まさにミステリーの謎解きといった趣き。ここでキーワードとなっているのが「関税自主権」と「東武鉄道」なのですが、それらをめぐる謎解きも本書の面白さですので、ここでその詳細を記すようなヤボはいたしません。ぜひとも、本書に直接あたっていただきたいと思います。

その謎解きから浮かび上がってくるさまざまな興味深い事実は、読むものの好奇心を掻き立ててくれます。たとえば・・・

「お好み焼きはもともと和洋中のいろいろな料理の模倣、もしくはパロディとして生み出されたものであり、お好み焼きのバリエーションとして作られるようになった焼きそば(ゆえに、味つけは醤油ではなく、お好み焼き同様ソースが使われるようになった)も、そもそもは中国料理の「炒麺」のパロディとして誕生したものだった」

「焼きそばを卵の薄焼きでくるむ「オムそば」も、すでに戦前から存在していた」

「戦後まもない時期に生産されていたソースは、加熱すると添加されていた人工甘味料が変質して苦くなってしまったので、そこからソースを焼きそばに後がけするというスタイルが生み出された」

・・・などなど。小麦粉の需給事情や、小麦粉をめぐる国家間の駆け引きが、焼きそばを含む小麦粉食に与えた影響を検証していくくだりも興味深く、大いに勉強になりました。

本書の後半では、全都道府県におけるソース焼きそば事情が詳細に記されています。そこからは、ソース焼きそばが各地に広まっていくなかで、さまざまなバリエーションが生み出されていたり、地域によってソース焼きそばの普及の度合いには濃淡があったり・・・といった事実が浮き彫りにされていて、ひとつの食文化が伝播していくモデルケースとしても、まことに興味尽きないものがありました。

また、それぞれの都道府県に存在する(あるいは存在した)老舗の焼きそば店・お好み焼き店も網羅されていて、それらのお店で親しまれている多種多様なソース焼きそばの写真も、本書にはカラーでたっぷりと収録されております。具はキャベツかモヤシだけという、昔ながらのシンプルなものから、「富士宮やきそば」や「横手やきそば」などのご当地焼きそば、焼きそばの上にミートソースがかかった「イタリアン」といった変わり種。さらに、中華麺の代わりにうどんを使った「焼きうどん」や、それにホルモンを加えた「ホルモン焼きうどん」・・・。見ていると片っ端から食べたくなってしまいました。

「お好み焼きはもともと和洋中のいろいろな料理の模倣、もしくはパロディとして生み出されたものであり、お好み焼きのバリエーションとして作られるようになった焼きそば(ゆえに、味つけは醤油ではなく、お好み焼き同様ソースが使われるようになった)も、そもそもは中国料理の「炒麺」のパロディとして誕生したものだった」

「焼きそばを卵の薄焼きでくるむ「オムそば」も、すでに戦前から存在していた」

「戦後まもない時期に生産されていたソースは、加熱すると添加されていた人工甘味料が変質して苦くなってしまったので、そこからソースを焼きそばに後がけするというスタイルが生み出された」

・・・などなど。小麦粉の需給事情や、小麦粉をめぐる国家間の駆け引きが、焼きそばを含む小麦粉食に与えた影響を検証していくくだりも興味深く、大いに勉強になりました。

本書の後半では、全都道府県におけるソース焼きそば事情が詳細に記されています。そこからは、ソース焼きそばが各地に広まっていくなかで、さまざまなバリエーションが生み出されていたり、地域によってソース焼きそばの普及の度合いには濃淡があったり・・・といった事実が浮き彫りにされていて、ひとつの食文化が伝播していくモデルケースとしても、まことに興味尽きないものがありました。

また、それぞれの都道府県に存在する(あるいは存在した)老舗の焼きそば店・お好み焼き店も網羅されていて、それらのお店で親しまれている多種多様なソース焼きそばの写真も、本書にはカラーでたっぷりと収録されております。具はキャベツかモヤシだけという、昔ながらのシンプルなものから、「富士宮やきそば」や「横手やきそば」などのご当地焼きそば、焼きそばの上にミートソースがかかった「イタリアン」といった変わり種。さらに、中華麺の代わりにうどんを使った「焼きうどん」や、それにホルモンを加えた「ホルモン焼きうどん」・・・。見ていると片っ端から食べたくなってしまいました。

ちなみに、わが宮崎県からは昭和28年創業という宮崎市のお店「にくてんの老舗かわさき」が紹介されているのですが、ここはなんと兵庫県神戸市長田区において「にくてん」と呼ばれているお好み焼き文化を伝えるお店なんだとか。こういうところにもまた、地域を飛び越えた意外な食文化の結びつきが見られて、まことに興味尽きないものがございます。

「かわさき」さんの公式サイトを覗いてみると、焼きそばはもちろんその「にくてん」もなかなか美味しそうであります。一度食べに行ってみようかなあ。

子どもの頃からずっと、身近な食べものとして親しんできたソース焼きそば。その背後に興味深い歴史とエピソードが、それこそ濃厚なソースのごとくたくさん絡みついていることを、この一冊で知ることができました。

知的好奇心と食欲を大いに刺激してくれる、食文化本の快著であります。

子どもの頃からずっと、身近な食べものとして親しんできたソース焼きそば。その背後に興味深い歴史とエピソードが、それこそ濃厚なソースのごとくたくさん絡みついていることを、この一冊で知ることができました。

知的好奇心と食欲を大いに刺激してくれる、食文化本の快著であります。

先月(7月)末、宮崎市の夏を代表するイベント「まつり えれこっちゃみやざき」が、市街地の中心部で開催されました。コロナ莫迦騒ぎ禍を経て、4年ぶりとなる正式開催。空白の年月のあいだに溜まっていた憂さを晴らすかのように、街はたくさんの人たちで大いに賑わい、楽しさであふれておりました。

わたしもお祭り見物とともに、屋台での買い食いを満喫いたしました。食したのは、もちろんソース焼きそば。つめた〜い生ビールも一緒であります。

お祭りの屋台のソース焼きそばと、つめた〜い生ビールの組み合わせ・・・やっぱり最高ですなあ。