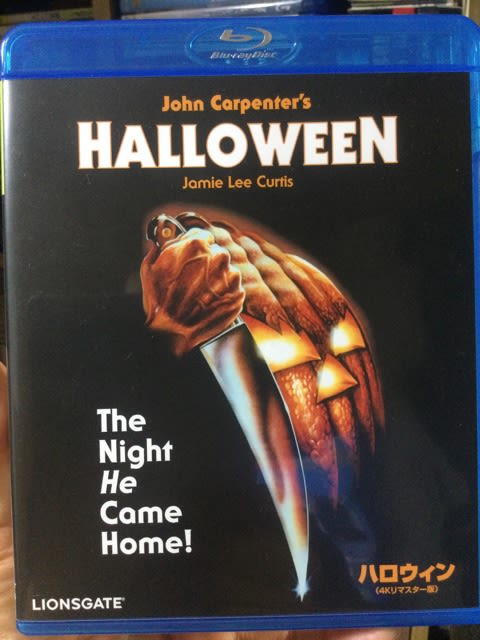

『ハロウィン』Halloween(1978年 アメリカ)

カラー、91分

監督:ジョン・カーペンター

製作:デブラ・ヒル

製作総指揮:アーウィン・ヤブランス

脚本:ジョン・カーペンター、デブラ・ヒル

撮影:ディーン・カンディ

音楽:ジョン・カーペンター

出演:ドナルド・プレザンス、ジェイミー・リー・カーティス、ナンシー・ルーミス、P・J・ソールズ、チャールズ・サイファーズ、カイル・リチャーズ、ブライアン・アンドリューズ、ニック・キャッスル

Blu-ray発売・販売元:キングレコード

「今日はハロウィン 驚かす日だよ」

by リー・ブラケット保安官(演:チャールズ・サイファーズ)

1963年のハロウィンの日。イリノイ州の住宅地・ハドンフィールドで、まだ6歳だったマイケル・マイヤーズが、自分の姉をナイフで刺し殺すという惨劇が起こる。それから15年後のハロウィンの前日、精神病院に収容されていたマイケルが病院から逃走。彼が再びハドンフィールドに戻り、凶行に及ぶことを恐れる主治医のルーミス(ドナルド・プレザンス)は、それを阻止すべくハドンフィールドへと急ぐ。そしてハロウィン当日、ハドンフィールドの高校生であるローリー(ジェイミー・リー・カーティス)の身辺に、白いマスクを被った不気味な男の影が・・・。

『ザ・フォッグ』(1980年)や『ニューヨーク1997』(1981年)、『遊星からの物体X』(1982年)など、ホラーやSFのジャンルで傑作を生み出し続けているジョン・カーペンター監督の出世作となった、スラッシャー(殺人鬼)映画の名作であります。

30万ドルという低予算で製作されながらも、アメリカ国内だけで4700万ドルという、製作費の約156倍(!)もの興行収入をあげる大ヒットを記録。以降、昨年(2022年)に至るまで、12本の続篇やリメイク作が生み出されたほか、何度倒されても起き上がっては襲いかかってくるという超自然的殺人鬼のキャラクターは、『13日の金曜日』シリーズ(1980〜2009年)や『エルム街の悪夢』シリーズ(1984〜2010年)などなど、後続のホラー映画にも大きな影響を与えました。

とはいえ、本作はどぎつく残虐な描写をこれ見よがしに見せつけるようなことはせず、シンプルなストーリーと洗練された映像の中に巧みな「焦らし」と「煽り」を積み重ねることで、観る者をハラハラドキドキさせ、不穏な恐怖感を盛り上げてくれます。その不穏な恐怖感をさらに高めるのが、カーペンター監督自らの手になるシンセサイザーの音楽。とりわけ、劇中で何度か繰り返されるメインテーマ曲は、ホラー映画音楽の最高傑作といえましょう。

マイケルの凶行を阻止しようとする精神科医・ルーミスを演じるのは、『007は二度死ぬ』(1967年)などに出演した怪優ドナルド・プレザンス。本作以降、4本の続篇でもルーミス役を演じ続け、『ハロウィン』シリーズの顔といえる存在となりました。

終盤で単身マイケルに立ち向かうことになるローリーを演じるのは、本作で映画デビューしたジェイミー・リー・カーティス。カーペンター監督が敬愛するアルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』(1960年)で知られる、ジャネット・リーの娘でもあります。本作以降、続篇の『ハロウィンⅡ』(1981年)や『ザ・フォッグ』などのホラー映画に立て続けに出演し、「絶叫クイーン」なる異名を奉られることに。

その一方で、『大逆転』(1983年)や『ワンダとダイヤと優しい奴ら』(1988年)、『トゥルーライズ』(1994年)など、ホラー以外の作品でも存在感を発揮し、2022年の『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で、見事アカデミー助演女優賞に輝いた実力派。本作でも、ローリーをただただ「絶叫」するだけのヒロインには終わらせず、しっかりと血の通ったキャラクターとして演じているところが「さすが実力派だなあ」と思いました。

カーペンター監督やジェイミー・リー・カーティスとともに、本作が出世作となったのが、撮影監督のディーン・カンディ。6歳のマイケルが姉を殺害する、冒頭の長回し場面に代表される主観ショットが実に素晴らしく、観る者を作品世界の中にぐいぐいと引っ張り込んでくれます。これ以降、カンディは『ニューヨーク1997』や『遊星からの物体X』などのカーペンター作品を手がけたほか、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ(1985〜1990年)や『ジュラシック・パーク』(1993年)、『アポロ13』(1995年)などといったヒット作、話題作の撮影を担うことになります。

怖いだけではなく、ちょっとした遊び心が感じられるのも、本作のお楽しみのひとつ。劇中でローリーや子どもたちがテレビで観ている映画が、1950年代SF映画の傑作である『禁断の惑星』(1956年)だったり、のちにカーペンター監督自身がリメイクする『遊星よりの物体X』(1951年)だったりするあたり、好き者的には思わずニンマリしてしまいました。

シンプルなストーリーと洗練された映像で、今もなお古さを感じさせることなく楽しめる、傑作にして名作であります。