ネット書店の伸長、電子書籍の普及、業界の制度疲労・・・いろんな理由が重なり合うなか、全国各地で書店が消えていっている昨今。出版業界、書店業界を取り巻く状況には、きわめて厳しいものがあります。

そんな状況の中、各地にあるさまざまなタイプの本屋さんを紹介したガイド本3冊が、春から夏にかけて立て続けに刊行されました。いずれも写真がたっぷりと盛り込まれていて、見ていくうちに本屋さん巡りに出かけたいという気持ちにさせてくれます。

今回はその3冊を、関連書とともにまとめてどーんと、特集というカタチでご紹介してみたいと思います。ひときわ長〜い記事となりそうですので、どうかお時間のあるときにでもお目通しいただけたら幸いであります。

『ニッポンの本屋』

本の雑誌編集部編、本の雑誌社、2018年

あらゆる本が揃った大規模書店から、本好きを唸らせる品ぞろえの個性派書店、そして地域に密着した “町の本屋さん” ・・・。そんなさまざまなタイプの書店を、店内風景の写真をめいっぱい盛り込んで紹介したのが『ニッポンの本屋』です。

『本の雑誌』の巻頭で現在も続いている連載企画「本棚が見たい! 本屋編」をまとめた単行本の第1弾であり、以前ご紹介した『絶景本棚』(拙ブログの紹介記事はこちらを)の姉妹編でもある本書。平台に積み上げられた本の表紙や、棚に収められている本の背表紙の文字もしっかり見える精細写真の数々から、それぞれの本屋さんの雰囲気や個性が鮮やかに浮かび上がってきて、興味が尽きません。

取り上げられている本屋さんは34店舗。まずは、日本の東・西それぞれを代表する2軒の本格派書店が紹介されています。

西の代表は、京都市中京区にある「三月書房」。一般の書店ではあまり優遇されているとは言いがたい、短歌関連の本をたくさん集めた棚(一部はガラスの入った扉もついていたりします)からは、やはり独特の磁場のようなものが感じられます。その一方で、雑誌や文庫、新書といった手に取りやすい本もしっかり置かれています。また、『善き書店員』やシリーズ『出版人に聞く』などの、出版や書店をテーマにした本を集めた一角も目を引きます。

東の代表は、多彩なフェアや情報発信を行なっていることで名高い、東京都は千駄木にある「往来堂書店」。同じジャンルの書籍と雑誌を融合させた棚には、面白そうな本がいろいろと並んでいて、見ているだけでワクワクしてまいります。映画関連書の棚には『戦前日本SF映画創世記』や『傑作ドキュメンタリー88 観ずに死ねるか!』といった、いかにも好きモノ(含わたし)向けの本があったりして思わずニンマリ。“東京” をテーマにした本を集めた一角も、さすがという感じがいたします。

「三月書房」と「往来堂書店」。機会があればお邪魔してみたい、わたしの憧れの本屋さんであります。

九州新幹線「つばめ」などをデザインした水戸岡鋭治さんが店内デザインを手がけた、東京都日本橋の「タロー書房」。湾曲した空間にズラリと並んだ本が圧巻で、とりわけノンフィクションや人文書の品揃えの充実ぶりには思わずため息が。また、各ジャンルの近刊が一堂に並ぶ、神田神保町の老舗「東京堂書店神田神保町店」の “本の島” も、いまの日本における知が凝縮されているかのような感じで、これまた圧巻でした。

もちろん “町の本屋さん” も頑張っております。杉並区の「サンブックス浜田山」は、外観こそどこにでもあるような “町の本屋さん” なのですが、歴史や人文・社会科学系の書籍の品揃えがハンパではなく、驚かされます。日本文学・日本文化研究家のドナルド・キーンさんの著作を集めた一角には、キーンさんが来店された(!)ときのサイン入りの記念写真も。町の本屋の底力を感じさせてくれるお店であります。

正統派の本屋さんはもちろんですが、個性的なコンセプトの本屋さんもまた魅力的です。

作家・戸井十月氏も設立に関わったという、「ミニコミ・小流通出版物取扱書店」を標榜する新宿区の「模索舎」。市民運動のパンフや新左翼・右翼の機関紙を「原則無審査」で並べているコーナーには、“天皇制” “監獄・死刑” “東アジア反日武装戦線” といった、容易には近づき難いような文言が。書籍の棚にも、“60年安保” “全共闘” “連合赤軍” などといった「いかにも」なコトバを冠した書物も見られたりしますが、その一方で植草甚一や都築響一といった方々の著書や音楽関連など、サブカルチャー方面への目配りもなされていて、いろいろと面白い発見がありそうです。

取り上げられている本屋さんの多くが関東圏、関西圏という中で、ひときわ異彩を放つのが沖縄にある2軒の本屋さんです。そのうちの1軒である那覇市の「市場の古本屋ウララ」は、わずか3坪という店内に、沖縄の歴史、風土、文化、沖縄戦と基地問題、そして文学作品など、さまざまな側面から沖縄をテーマにした本が並んでいます。お店の場所が、沖縄の人びとの暮らしに密着した公設市場の目の前ということもあって、ココロとカラダの両方でしっかりと、沖縄を感じることができそうです。

『ニッポンの本屋』には、『本の雑誌』掲載時には営業していたものの、その後閉店してしまった本屋さんの在りし日の情景も収められております。

東京の渋谷区にあった「幸福書房」。地元在住の作家・林真理子さんのサイン会も開催され、「真理子ファンの聖地」とも呼ばれていたお店です。「ごく当たり前の、街の本屋ですよね。好みや主義主張を押しつけるわけじゃないです」と語りつつも、読みごたえのありそうな本をしっかりと揃えていたことが、本書の写真から窺えます(みすず書房の本もけっこう、たくさん並べられておりました)。しかし、開店から40年続いていたこのお店も、今年(2018年)の2月に閉店となりました。

ほかにも、2015年7月に閉店したリブロ池袋本店の、閉店前日の店内風景も収録されています。歴代スタッフが選んだ「今も心に残るこの一冊」や、40年の歩みをその時々の話題になった書物で辿ったコーナー、そして円柱にびっしり記された、閉店を惜しむ著名人たちの寄せ書き・・・。それらの写真からは、このお店が確かに、一つの時代と文化を作り上げてきたということが、ひしひしと伝わってまいりました。

一度は訪ねてみたかった、リブロ池袋本店。その閉店がつくづく、悔やまれてなりません。

さまざまな個性を持った本屋さんの店内風景を楽しめるとともに、それらがいかに豊かで、かけがえのない空間なのかを伝えてくれる一冊であります。

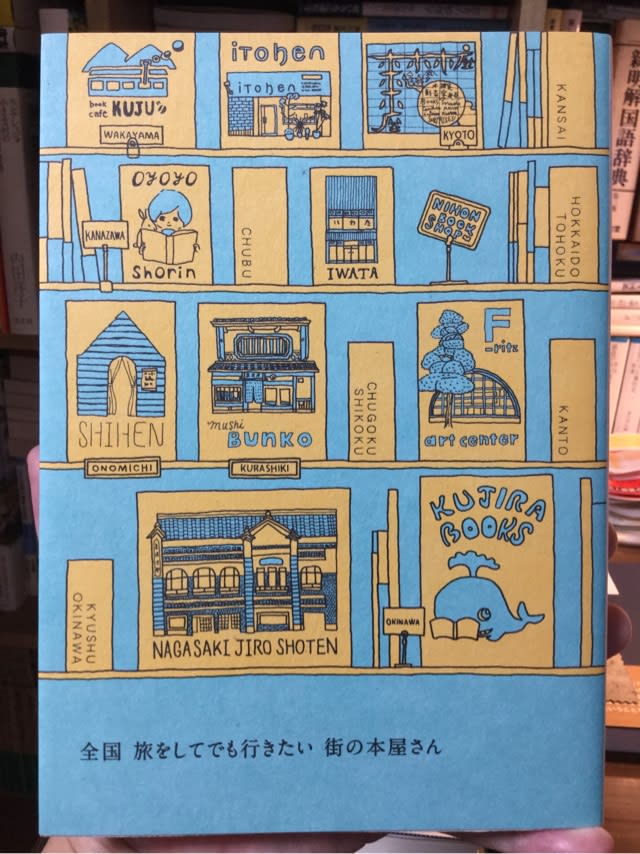

『全国 旅をしてでも行きたい 街の本屋さん』

G.B. 2018年

新刊書店や古本屋、ブックカフェなど、多彩な業態の全国各地の本屋さんを、地域ごとに185店紹介した本格的な本屋ガイド本です。

店舗データにはアクセス情報のほか、取り扱っている商品や本のジャンルの説明、飲食メニューの有無、そして店舗の屋号に込められた意味などの情報が盛り込まれており、実際にそれぞれの本屋さんを訪ねてみようという時にも、役に立ってくれそうです。

さまざまなジャンルからセレクトした1万円分の本を発送してくれる「1万円選書」で一躍有名になった「いわた書店」(北海道砂川市)。「文庫X」などの斬新な仕掛け販売と書籍愛で、お店独自のベストセラーを生み出す「さわや書店フェザン店」(岩手県盛岡市)。惜しまれつつ閉店した「岩波ブックセンター」の跡地に生まれた「神保町ブックセンター」(東京都千代田区)。業界屈指の名物店長による棚作りで多くのファンを持つ「ちくさ正文館書店本店」(愛知県名古屋市)。京都のランドマーク的存在といえる名店「恵文社一乗寺店」(京都府京都市)。観光スポットとして大人気の美観地区の外れにある「蟲文庫」(岡山県倉敷市)。福岡を本の街にすることを目指す「BOOKUOKA」(ブックオカ)の拠点でもある「BOOKS KUBRICK」(福岡県福岡市)。

・・・などなど、地元はもちろんのこと、全国の本好きからも熱い注目を集めている各地域の名書店が、豊富な写真とともに軒並み網羅されていてワクワクさせられます。

本書で始めてその存在を知った「本屋さん」にも、実にユニークで面白そうなところがたくさんあります。

大阪市にある「Bar Liseur」(リズール)は、芥川賞作家の玄月さんが「本がどっさり置いてあるバーってないな。ないならやろか」ということで始めた文壇バー。壁一面に並んだ本を自由に閲覧できるほか、人気作家をゲストに招くイベントも開催しているとのこと。カウンターには、お客さん同士がおススメの本を紹介し合う「紹介カード」も置かれていて、本好きの人たちとの交流も楽しめそうです。

和歌山県新宮市の「Bookcafe Kuju」は、豪雨により床上2mも浸水し、取り壊しが決まっていた山奥の小学校の校舎をまるごと再利用したブックカフェ。懐かしさいっぱいの建物の中に、哲学や思想、暮らしに関する新刊および古本が並ぶほか、草刈り機のメンテナンスや婚活イベントなど多岐にわたるワークショップも行われているとのことで、地域おこしの拠点としての役割も担っているようです。

きわめつけのユニークな「本屋さん」といえそうなのが、長野県の「杣(そま)Books」。きこりを生業としている男性が、観音開きの本棚を背負って山に登り、その山頂で店を開くというもので、選書も登る山ごとに異なるのだとか。ううむ・・・スゴいというかなんというか。でも、案外これって、本を売ることの「原点」ともいえるのではないか、という気がしたりいたします。

特定のジャンルに特化した品揃えのお店にも、面白そうなお店が。東京都三鷹市の「book obscura」(オブスキュラ)は写真集がメインの古書店で、店内にはカメラがディスプレイされているほか、店内で写真の展示も行っているとか。また、大阪市にある「波屋書房」は料理関連書がメインで、料理のジャンルごとにコーナー分けもなされています。

絵本の専門店もいろいろと紹介されています。その中でもとりわけ心惹かれたのが、茨城県つくば市の「えほんや なずな」。2016年に市内の大型書店が閉店し、「絵本はどこで買えますか?」と尋ねられることが多くなったので、絵本を身近に手に取って買える場所を、と開業したお店です。店名の「なずな」には、「本屋のないこの地で、ペンペン草のように広がってほしい」という思いが込められているそうで、なんだかジンとするものがありました。

本がたくさん置かれている宿泊施設も、各地域ごとに取り上げられております。

北海道釧路市の、阿寒湖を望む温泉郷にある「阿寒の森 鶴賀リゾート 花ゆう香」は、千冊を超える絵本を備えたギャラリーが設けられていて、とりわけ北海道をテーマにした絵本の人気が高いとのこと。絵本はフロアやテラス、お部屋に持ち込み可能というのも嬉しいところです。

阿寒湖の自然と温泉を堪能しながら、ゆっくりと絵本に親しむ・・・実に贅沢で心地良い時間が過ごせそうであります。

九州・沖縄からは、先に挙げた「BOOKS KUBRICK」をはじめとして、18店舗が紹介されております。が、まことに残念なことに、わが宮崎県からは1軒も取り上げられておりません。

実際のところ、宮崎は地元に根ざした書店の数それ自体がきわめて少なく、取り上げるに値する本屋さんが見当たらなかった、というところなのではないでしょうか。お隣の熊本県からは、6軒もの本屋さんが取り上げられているというのに・・・。

本書の帯には、九州・沖縄について「もはや 〝本の島〟と言っても過言ではない」と書いてくださっているのですが、わが宮崎がその流れから取り残されている、ということがなんとも寂しく、また悔しく思われてなりません。

本書で紹介されている全国各地の「本屋さん」は、お店の大小や業態にかかわらず、どこも個性的で魅力たっぷり。かくも多様性に満ちた、本を売る場所、そして本と出会う場所が日本の各地にあるということは、とても楽しくて豊かなことだと、つくづく思います。

本書をヒントに、これから少しずつ本屋さん巡りの旅に出かけてみたいなあ。

『日本の小さな本屋さん』

和氣正幸著、エクスナレッジ、2018年

広大な面積の店舗に、ありとあらゆる本が揃った大型書店は、それはそれで本好きのテンションを上げてくれますが、小さな店舗の中に選び抜かれた本が並び、独特のセンスを感じさせてくれる本屋さんもまた、実に魅力的なものがあります。ということで、最後にご紹介するのが『日本の小さな本屋さん』です。

日本各地にある、小さいけれどもキラリと光る本屋さん23店舗を、豊富な写真とともに紹介した本書は、先の2冊より一回り大きいB5判(週刊誌サイズ)。そのぶん、掲載されている写真も大きめで見ごたえがあり、それぞれのお店の雰囲気を空気感たっぷりに伝えてくれます。

東京都世田谷区にある「Cat's Meow Books」は、店名が示すように猫の本の専門店。しかも、店内には4匹の「店員猫」がいて人懐っこく出迎えてくれるという、猫好きにはたまらないお店であります。

猫の本専門店といっても、猫の出てくる写真集やタイトルに猫が入っているといった「分かりやすい猫本」だけでなく、内容に一行でも猫が出てくる本も「猫本」として扱っているといいます。そうすることで、普段はあまり本を読まないような人に本を読むきっかけをつくるとともに、本好きの人にも知らない作家の本を手に取って読書の幅を広げてもらえたら・・・というわけなのです。猫に惹かれて入ってみたら、なにかしら思わぬ発見もできそうなこのお店、猫好きの端くれであるわたしも機会があれば立ち寄ってみたいですねえ。

長野県松本市にある「栞日」(しおりび)が扱うのは、リトルプレスやZINEといった、一般の出版流通には乗らない少部数の個人出版物がメインです。「小さい声、小さい規模の本にこそ真実がある」と語る店主の男性がセレクトした個人出版物が並ぶ店内は、自然光が射し込む落ち着いた雰囲気。小さく限られた範囲のものであっても、何かを伝えたい、表現したいという個人出版物の「思い」を受け止めるのにふさわしい空間、という感じがいたします。そう、そこでしか巡り会えない少部数の出版物を見つけることができるのも、地方の小さな本屋さんならではのことだったりするのです。

広島県尾道市の古本屋「弐拾dB」(にじゅうデシベル)は、営業時間が夜中の23時から翌3時までという深夜にだけ開くお店。元は泌尿器科の医院だったという建物と相まって、なにやらアヤシゲな雰囲気が漂います。それでいて、買った本を薬袋風デザインのブックカバーに包んで渡してくれたりする遊び心もあったりして、なんだか楽しそうな感じもいたします。

九州からは5店舗が取り上げられているのですが、その中でも注目したいのが、熊本にある2軒の本屋さんです。

熊本市の城下町にある「長崎次郎書店」。1874年に創業し、大正時代に設計された建物も風格を感じさせる老舗ですが、一度は閉店の危機を迎えたこともあったとか。しかし、「自分の家の近くにあったら嬉しい店」というコンセプトのもと、2014年にリニューアル。熊本の歴史と文化の厚みを体現したこのお店、これからも末永く続いてほしいところです。

そしてもう1軒は、南阿蘇村の「ひなた文庫」。南阿蘇鉄道の駅舎の中に、週2日だけオープンする古本屋さんです。南阿蘇村にも大きな被害をもたらした2年前の熊本地震の時には、店主夫妻にとっても苦しい日々が続いたそうですが、常連客に励まされながら店舗を再開してからは、本の寄付を申し出る人や遠方から訪ねてくれる人も増えてきた、とか。ここも一度、機会をつくって訪ねてみたいお店であります。

本書は、それぞれの本屋さんの店主がお店に込めた思いにも触れていきます。

大阪市東住吉区にある古本屋「LVDB BOOKS」の店主である男性は、レコードを探しに赴いたカンボジアで、かつてのポル・ポト政権による文化の抹殺の実態に触れ、「文化なんて国が本気を出したらすぐに潰されることを実感しました。でも、古本屋ならこれまでの文化を守ることができる」との思いから開業したのだとか。また、広島市にある本とうつわ(器)のお店「READAN DEAT」の店主は、洋書やリトルプレスも扱う文化的な書店であったリブロ広島店の閉店を知って「地元の文化的な場所が減っていくことへの憤りを感じ」、それならば自分でつくってやろうと思ったことが原点だったと語ります。

たとえささやかであっても、本を通して文化を守っていこうという店主の方々の思いにも、胸が熱くなります。

本書の著者である和氣正幸さんは、「はじめに」でこのように書いておられます。

「本屋にあるのは本だけではない。店主が本を通して来てくれる人に伝えたいもので溢れている。それは音楽かもしれないし、空間そのものかもしれない。漂う匂いもそうだろう。それらすべてが合わさって、その本屋を構成している。本屋はただ行くだけで、五感すべてを楽しませてくれるのだ」

そう。本屋というのは単に「本が並んでいるだけの場所」ではなく、本を通して何かを伝えたいという思いを持った店主の「人」そのものといえる存在でもあるのです。

そして本屋は、店主とお客さんとを繋ぐだけでなく、本を介して集まってくる人と人とを繋ぎ、そこから何かを生み出すきっかけをつくる場所でもあるということを、本書は23の本屋さんを通して伝えてくれます。

これからも書店業界、出版業界の前途には厳しいものがあることでしょう。ですが、本を通して何かを伝えたいという思いを持ち続ける本屋さんと、本を介して人と繋がり、何かを生み出したいと欲する人びとがいる限り、本屋も本も滅びることなどあり得ないのではないか・・・本書は、わたしにそんな希望を与えてくれる一冊となりました。

さまざまな本屋さんを紹介した、3冊の本屋ガイド本。本屋さん巡りの旅のヒントとして、そして身近な本屋さんの価値を見直すきっかけとして、多くの方に活用していただけたら、と思います。

【さらにおススメしたい本屋本9点】

『本屋図鑑』得地直美・本屋図鑑編集部著、夏葉社、2013年

47都道府県すべてから、最低1軒の本屋さん(全部で65店舗)を取り上げた、文字通り「図鑑」の名にふさわしい本屋ガイド本です。バラエティに富んだ各地の本屋さんの店頭風景や、そこに並ぶ本の表紙や背表紙まで精緻に描き込んだ得地直美さんのイラストが素晴らしく、記録としても価値のある一冊となっています。戦後から現在に至る本屋さんの歴史を辿った章や、本屋さんにまつわる知識やインタビューを盛り込んだコラムも充実。姉妹編『本屋会議』も2014年に刊行されています。

『離島の本屋 22の島で「本屋」の灯りをともす人たち』朴順梨著、ころから、2013年

北海道の礼文島から、沖縄県の与那国島まで、物流などでハンデを抱えながらも、本を通して文化を伝えようと奮闘する離島の「本屋」さんたちを訪ね歩いたルポルタージュ。本にはまだまだ、力と可能性があるんだということを再認識させてくれる素敵な一冊です。それぞれの島の風土や息吹きが感じられる写真や記述も楽しいものがあります。拙ブログのレビューはこちらです。

【読了本】『離島の本屋』 本と本屋の可能性と力を再確認させてくれた、宝物のような一冊

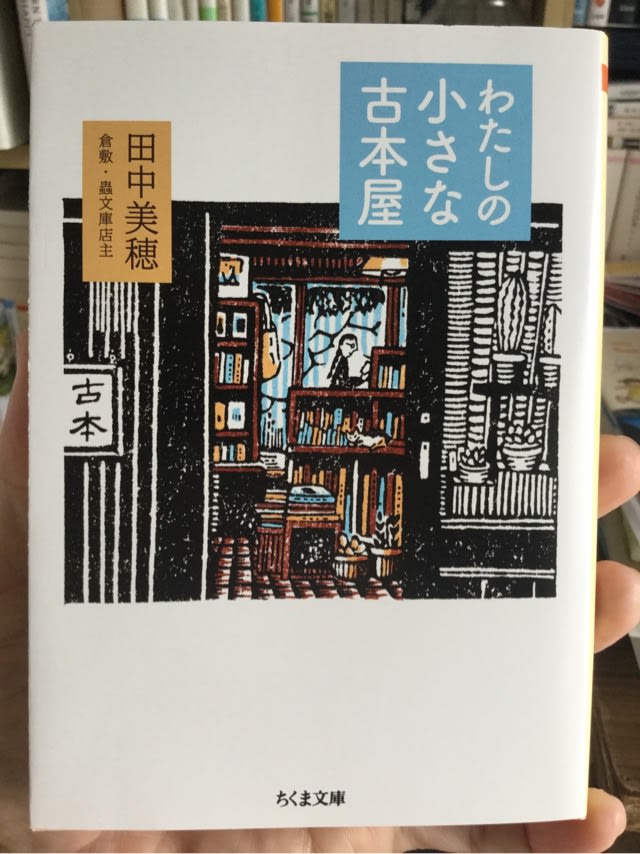

『わたしの小さな古本屋』田中美穂著、筑摩書房(ちくま文庫)、2016年

(親本は2012年に洋泉社より刊行)

『全国 旅をしてでも行きたい 街の本屋さん』と『日本の小さな本屋さん』の2冊で取り上げられている、岡山県倉敷市の古本屋「蟲文庫」を営む田中美穂さんが、開業してからの奮闘の日々やお店での日常、偏愛する苔のことなどを綴ったエッセイ集です。どこか飄々としていて、伸びやかで優しさが感じられる語り口にとても好感が持てて、読んでいて楽しくなってくる一冊です。近日中に、詳しい紹介記事を書いてアップしたいと思います。

『復興の書店』稲泉連著、小学館(小学館文庫)、2014年

(親本は2012年に小学館より刊行)

東日本大震災で大きな被害を受けた、岩手・宮城・福島3県の本屋さん12店舗を取材して書かれたルポルタージュです。混乱の中、本を届けようと必死で頑張った本屋さんと、多くのものを失いながらも、本に救いを求めようとした被災者の方々の存在に、読んでいて胸が熱くなってきます。震災から7年が過ぎ、風化が進んできている昨今ですが、これからもずっと読み継がれて欲しい一冊です。

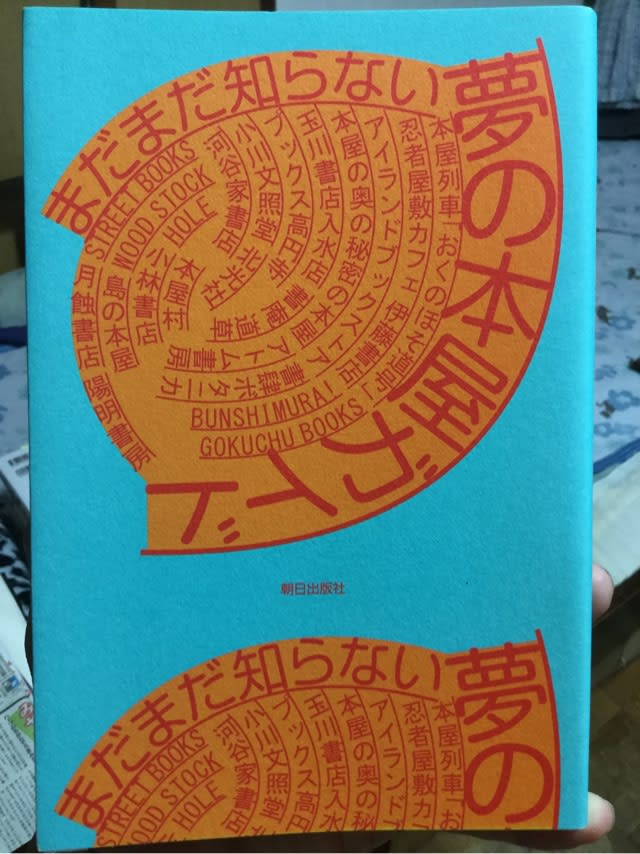

『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』花田菜々子・北田博充・綾女欣伸編、朝日出版社、2016年

まだどこにも紹介されたことがなく、誰もその存在を知らない、面白くてちょっぴり不思議な「夢の」本屋を、現役の書店員や出版関係者が「案内」した一冊。日本のどこかに、そして自分の身近に、こんな本屋さんがほんとにあったらなあ、という気分にさせてくれる、ちょっと変化球の本屋本であります。

『別冊本の雑誌17 本屋の雑誌』本の雑誌編集部編、本の雑誌社、2014年

本屋にいるとトイレに行きたくなる「青木まりこ現象」の謎に迫った記事から、「本屋大賞」創設のキッカケとなった書店員座談会、神戸の「海文堂書店」の最後の一日に密着したルポなどなど、『本の雑誌』に掲載された本屋関連の記事、特集を集大成した一冊です。本の雑誌社からは、本好き本屋好きに向けた「ブックツーリング」を提案する『旅する本の雑誌』も、今年7月に刊行されております。

『これからの本屋読本』内沼晋太郎著、NHK出版、2018年

東京・下北沢にあるビールが飲める本屋「B&B」や、神田神保町の「神保町ブックセンター」などをプロデュースしているブックコーディネーターが、これから本屋をやってみようという(あるいは、今の本屋の仕事をアップデートしていこうと考えている)人たちに向けて書き下ろした本です。本の仕入れ方についての基礎知識から、本と他のものとの「掛け算」や、別の本業の中に本屋を取り込むための考え方・・・などなど、本屋をやっていく上で役立つ情報や方法論がたっぷりと詰まった、きわめて実践的な一冊であります。

『本屋さんのすべてがわかる本』(全4巻)秋田喜代美/監修、稲葉茂勝/文、ミネルヴァ書房、2013年

世界と日本の本屋さんと出版の歴史から、本屋さんにおける日々の仕事の中身、さらには本屋さんを活用した国際理解教育やキャリア教育、メディアリテラシー教育に至るまで、児童向けにわかりやすく解説したシリーズです。児童向けとはいえ情報量がけっこう多く、オトナにも十分役に立ちます。全4巻を1冊にまとめ、用語解説を加えた『本屋って何?』も刊行されております。拙ブログの紹介記事は以下の2本であります。

子どもはもちろん、大人にも役に立つ知識と情報が満載の『本屋さんのすべてがわかる本』全4巻(前半)

子どもはもちろん、大人にも役に立つ知識と情報が満載の『本屋さんのすべてがわかる本』全4巻(後半)

『あるかしら書店』ヨシタケシンスケ著、ポプラ社、2017年

子どもから大人まで大人気の絵本作家・ヨシタケシンスケさんの、本と本屋をめぐる妄想奇想を詰め込んだ楽しい一冊です。ヨシタケさんならではの、おおらかで機知に富んだユーモアの中から、本と本屋に対する愛着がしっかりと伝わってまいります。拙ブログの紹介記事はこちらです。

【わしだって絵本を読む】本の持つ魅力と存在意義を伝えてくれる新旧2冊の絵本『あるかしら書店』と『ほんはまっています のぞんでいます』

そんな状況の中、各地にあるさまざまなタイプの本屋さんを紹介したガイド本3冊が、春から夏にかけて立て続けに刊行されました。いずれも写真がたっぷりと盛り込まれていて、見ていくうちに本屋さん巡りに出かけたいという気持ちにさせてくれます。

今回はその3冊を、関連書とともにまとめてどーんと、特集というカタチでご紹介してみたいと思います。ひときわ長〜い記事となりそうですので、どうかお時間のあるときにでもお目通しいただけたら幸いであります。

『ニッポンの本屋』

本の雑誌編集部編、本の雑誌社、2018年

あらゆる本が揃った大規模書店から、本好きを唸らせる品ぞろえの個性派書店、そして地域に密着した “町の本屋さん” ・・・。そんなさまざまなタイプの書店を、店内風景の写真をめいっぱい盛り込んで紹介したのが『ニッポンの本屋』です。

『本の雑誌』の巻頭で現在も続いている連載企画「本棚が見たい! 本屋編」をまとめた単行本の第1弾であり、以前ご紹介した『絶景本棚』(拙ブログの紹介記事はこちらを)の姉妹編でもある本書。平台に積み上げられた本の表紙や、棚に収められている本の背表紙の文字もしっかり見える精細写真の数々から、それぞれの本屋さんの雰囲気や個性が鮮やかに浮かび上がってきて、興味が尽きません。

取り上げられている本屋さんは34店舗。まずは、日本の東・西それぞれを代表する2軒の本格派書店が紹介されています。

西の代表は、京都市中京区にある「三月書房」。一般の書店ではあまり優遇されているとは言いがたい、短歌関連の本をたくさん集めた棚(一部はガラスの入った扉もついていたりします)からは、やはり独特の磁場のようなものが感じられます。その一方で、雑誌や文庫、新書といった手に取りやすい本もしっかり置かれています。また、『善き書店員』やシリーズ『出版人に聞く』などの、出版や書店をテーマにした本を集めた一角も目を引きます。

東の代表は、多彩なフェアや情報発信を行なっていることで名高い、東京都は千駄木にある「往来堂書店」。同じジャンルの書籍と雑誌を融合させた棚には、面白そうな本がいろいろと並んでいて、見ているだけでワクワクしてまいります。映画関連書の棚には『戦前日本SF映画創世記』や『傑作ドキュメンタリー88 観ずに死ねるか!』といった、いかにも好きモノ(含わたし)向けの本があったりして思わずニンマリ。“東京” をテーマにした本を集めた一角も、さすがという感じがいたします。

「三月書房」と「往来堂書店」。機会があればお邪魔してみたい、わたしの憧れの本屋さんであります。

九州新幹線「つばめ」などをデザインした水戸岡鋭治さんが店内デザインを手がけた、東京都日本橋の「タロー書房」。湾曲した空間にズラリと並んだ本が圧巻で、とりわけノンフィクションや人文書の品揃えの充実ぶりには思わずため息が。また、各ジャンルの近刊が一堂に並ぶ、神田神保町の老舗「東京堂書店神田神保町店」の “本の島” も、いまの日本における知が凝縮されているかのような感じで、これまた圧巻でした。

もちろん “町の本屋さん” も頑張っております。杉並区の「サンブックス浜田山」は、外観こそどこにでもあるような “町の本屋さん” なのですが、歴史や人文・社会科学系の書籍の品揃えがハンパではなく、驚かされます。日本文学・日本文化研究家のドナルド・キーンさんの著作を集めた一角には、キーンさんが来店された(!)ときのサイン入りの記念写真も。町の本屋の底力を感じさせてくれるお店であります。

正統派の本屋さんはもちろんですが、個性的なコンセプトの本屋さんもまた魅力的です。

作家・戸井十月氏も設立に関わったという、「ミニコミ・小流通出版物取扱書店」を標榜する新宿区の「模索舎」。市民運動のパンフや新左翼・右翼の機関紙を「原則無審査」で並べているコーナーには、“天皇制” “監獄・死刑” “東アジア反日武装戦線” といった、容易には近づき難いような文言が。書籍の棚にも、“60年安保” “全共闘” “連合赤軍” などといった「いかにも」なコトバを冠した書物も見られたりしますが、その一方で植草甚一や都築響一といった方々の著書や音楽関連など、サブカルチャー方面への目配りもなされていて、いろいろと面白い発見がありそうです。

取り上げられている本屋さんの多くが関東圏、関西圏という中で、ひときわ異彩を放つのが沖縄にある2軒の本屋さんです。そのうちの1軒である那覇市の「市場の古本屋ウララ」は、わずか3坪という店内に、沖縄の歴史、風土、文化、沖縄戦と基地問題、そして文学作品など、さまざまな側面から沖縄をテーマにした本が並んでいます。お店の場所が、沖縄の人びとの暮らしに密着した公設市場の目の前ということもあって、ココロとカラダの両方でしっかりと、沖縄を感じることができそうです。

『ニッポンの本屋』には、『本の雑誌』掲載時には営業していたものの、その後閉店してしまった本屋さんの在りし日の情景も収められております。

東京の渋谷区にあった「幸福書房」。地元在住の作家・林真理子さんのサイン会も開催され、「真理子ファンの聖地」とも呼ばれていたお店です。「ごく当たり前の、街の本屋ですよね。好みや主義主張を押しつけるわけじゃないです」と語りつつも、読みごたえのありそうな本をしっかりと揃えていたことが、本書の写真から窺えます(みすず書房の本もけっこう、たくさん並べられておりました)。しかし、開店から40年続いていたこのお店も、今年(2018年)の2月に閉店となりました。

ほかにも、2015年7月に閉店したリブロ池袋本店の、閉店前日の店内風景も収録されています。歴代スタッフが選んだ「今も心に残るこの一冊」や、40年の歩みをその時々の話題になった書物で辿ったコーナー、そして円柱にびっしり記された、閉店を惜しむ著名人たちの寄せ書き・・・。それらの写真からは、このお店が確かに、一つの時代と文化を作り上げてきたということが、ひしひしと伝わってまいりました。

一度は訪ねてみたかった、リブロ池袋本店。その閉店がつくづく、悔やまれてなりません。

さまざまな個性を持った本屋さんの店内風景を楽しめるとともに、それらがいかに豊かで、かけがえのない空間なのかを伝えてくれる一冊であります。

『全国 旅をしてでも行きたい 街の本屋さん』

G.B. 2018年

新刊書店や古本屋、ブックカフェなど、多彩な業態の全国各地の本屋さんを、地域ごとに185店紹介した本格的な本屋ガイド本です。

店舗データにはアクセス情報のほか、取り扱っている商品や本のジャンルの説明、飲食メニューの有無、そして店舗の屋号に込められた意味などの情報が盛り込まれており、実際にそれぞれの本屋さんを訪ねてみようという時にも、役に立ってくれそうです。

さまざまなジャンルからセレクトした1万円分の本を発送してくれる「1万円選書」で一躍有名になった「いわた書店」(北海道砂川市)。「文庫X」などの斬新な仕掛け販売と書籍愛で、お店独自のベストセラーを生み出す「さわや書店フェザン店」(岩手県盛岡市)。惜しまれつつ閉店した「岩波ブックセンター」の跡地に生まれた「神保町ブックセンター」(東京都千代田区)。業界屈指の名物店長による棚作りで多くのファンを持つ「ちくさ正文館書店本店」(愛知県名古屋市)。京都のランドマーク的存在といえる名店「恵文社一乗寺店」(京都府京都市)。観光スポットとして大人気の美観地区の外れにある「蟲文庫」(岡山県倉敷市)。福岡を本の街にすることを目指す「BOOKUOKA」(ブックオカ)の拠点でもある「BOOKS KUBRICK」(福岡県福岡市)。

・・・などなど、地元はもちろんのこと、全国の本好きからも熱い注目を集めている各地域の名書店が、豊富な写真とともに軒並み網羅されていてワクワクさせられます。

本書で始めてその存在を知った「本屋さん」にも、実にユニークで面白そうなところがたくさんあります。

大阪市にある「Bar Liseur」(リズール)は、芥川賞作家の玄月さんが「本がどっさり置いてあるバーってないな。ないならやろか」ということで始めた文壇バー。壁一面に並んだ本を自由に閲覧できるほか、人気作家をゲストに招くイベントも開催しているとのこと。カウンターには、お客さん同士がおススメの本を紹介し合う「紹介カード」も置かれていて、本好きの人たちとの交流も楽しめそうです。

和歌山県新宮市の「Bookcafe Kuju」は、豪雨により床上2mも浸水し、取り壊しが決まっていた山奥の小学校の校舎をまるごと再利用したブックカフェ。懐かしさいっぱいの建物の中に、哲学や思想、暮らしに関する新刊および古本が並ぶほか、草刈り機のメンテナンスや婚活イベントなど多岐にわたるワークショップも行われているとのことで、地域おこしの拠点としての役割も担っているようです。

きわめつけのユニークな「本屋さん」といえそうなのが、長野県の「杣(そま)Books」。きこりを生業としている男性が、観音開きの本棚を背負って山に登り、その山頂で店を開くというもので、選書も登る山ごとに異なるのだとか。ううむ・・・スゴいというかなんというか。でも、案外これって、本を売ることの「原点」ともいえるのではないか、という気がしたりいたします。

特定のジャンルに特化した品揃えのお店にも、面白そうなお店が。東京都三鷹市の「book obscura」(オブスキュラ)は写真集がメインの古書店で、店内にはカメラがディスプレイされているほか、店内で写真の展示も行っているとか。また、大阪市にある「波屋書房」は料理関連書がメインで、料理のジャンルごとにコーナー分けもなされています。

絵本の専門店もいろいろと紹介されています。その中でもとりわけ心惹かれたのが、茨城県つくば市の「えほんや なずな」。2016年に市内の大型書店が閉店し、「絵本はどこで買えますか?」と尋ねられることが多くなったので、絵本を身近に手に取って買える場所を、と開業したお店です。店名の「なずな」には、「本屋のないこの地で、ペンペン草のように広がってほしい」という思いが込められているそうで、なんだかジンとするものがありました。

本がたくさん置かれている宿泊施設も、各地域ごとに取り上げられております。

北海道釧路市の、阿寒湖を望む温泉郷にある「阿寒の森 鶴賀リゾート 花ゆう香」は、千冊を超える絵本を備えたギャラリーが設けられていて、とりわけ北海道をテーマにした絵本の人気が高いとのこと。絵本はフロアやテラス、お部屋に持ち込み可能というのも嬉しいところです。

阿寒湖の自然と温泉を堪能しながら、ゆっくりと絵本に親しむ・・・実に贅沢で心地良い時間が過ごせそうであります。

九州・沖縄からは、先に挙げた「BOOKS KUBRICK」をはじめとして、18店舗が紹介されております。が、まことに残念なことに、わが宮崎県からは1軒も取り上げられておりません。

実際のところ、宮崎は地元に根ざした書店の数それ自体がきわめて少なく、取り上げるに値する本屋さんが見当たらなかった、というところなのではないでしょうか。お隣の熊本県からは、6軒もの本屋さんが取り上げられているというのに・・・。

本書の帯には、九州・沖縄について「もはや 〝本の島〟と言っても過言ではない」と書いてくださっているのですが、わが宮崎がその流れから取り残されている、ということがなんとも寂しく、また悔しく思われてなりません。

本書で紹介されている全国各地の「本屋さん」は、お店の大小や業態にかかわらず、どこも個性的で魅力たっぷり。かくも多様性に満ちた、本を売る場所、そして本と出会う場所が日本の各地にあるということは、とても楽しくて豊かなことだと、つくづく思います。

本書をヒントに、これから少しずつ本屋さん巡りの旅に出かけてみたいなあ。

『日本の小さな本屋さん』

和氣正幸著、エクスナレッジ、2018年

広大な面積の店舗に、ありとあらゆる本が揃った大型書店は、それはそれで本好きのテンションを上げてくれますが、小さな店舗の中に選び抜かれた本が並び、独特のセンスを感じさせてくれる本屋さんもまた、実に魅力的なものがあります。ということで、最後にご紹介するのが『日本の小さな本屋さん』です。

日本各地にある、小さいけれどもキラリと光る本屋さん23店舗を、豊富な写真とともに紹介した本書は、先の2冊より一回り大きいB5判(週刊誌サイズ)。そのぶん、掲載されている写真も大きめで見ごたえがあり、それぞれのお店の雰囲気を空気感たっぷりに伝えてくれます。

東京都世田谷区にある「Cat's Meow Books」は、店名が示すように猫の本の専門店。しかも、店内には4匹の「店員猫」がいて人懐っこく出迎えてくれるという、猫好きにはたまらないお店であります。

猫の本専門店といっても、猫の出てくる写真集やタイトルに猫が入っているといった「分かりやすい猫本」だけでなく、内容に一行でも猫が出てくる本も「猫本」として扱っているといいます。そうすることで、普段はあまり本を読まないような人に本を読むきっかけをつくるとともに、本好きの人にも知らない作家の本を手に取って読書の幅を広げてもらえたら・・・というわけなのです。猫に惹かれて入ってみたら、なにかしら思わぬ発見もできそうなこのお店、猫好きの端くれであるわたしも機会があれば立ち寄ってみたいですねえ。

長野県松本市にある「栞日」(しおりび)が扱うのは、リトルプレスやZINEといった、一般の出版流通には乗らない少部数の個人出版物がメインです。「小さい声、小さい規模の本にこそ真実がある」と語る店主の男性がセレクトした個人出版物が並ぶ店内は、自然光が射し込む落ち着いた雰囲気。小さく限られた範囲のものであっても、何かを伝えたい、表現したいという個人出版物の「思い」を受け止めるのにふさわしい空間、という感じがいたします。そう、そこでしか巡り会えない少部数の出版物を見つけることができるのも、地方の小さな本屋さんならではのことだったりするのです。

広島県尾道市の古本屋「弐拾dB」(にじゅうデシベル)は、営業時間が夜中の23時から翌3時までという深夜にだけ開くお店。元は泌尿器科の医院だったという建物と相まって、なにやらアヤシゲな雰囲気が漂います。それでいて、買った本を薬袋風デザインのブックカバーに包んで渡してくれたりする遊び心もあったりして、なんだか楽しそうな感じもいたします。

九州からは5店舗が取り上げられているのですが、その中でも注目したいのが、熊本にある2軒の本屋さんです。

熊本市の城下町にある「長崎次郎書店」。1874年に創業し、大正時代に設計された建物も風格を感じさせる老舗ですが、一度は閉店の危機を迎えたこともあったとか。しかし、「自分の家の近くにあったら嬉しい店」というコンセプトのもと、2014年にリニューアル。熊本の歴史と文化の厚みを体現したこのお店、これからも末永く続いてほしいところです。

そしてもう1軒は、南阿蘇村の「ひなた文庫」。南阿蘇鉄道の駅舎の中に、週2日だけオープンする古本屋さんです。南阿蘇村にも大きな被害をもたらした2年前の熊本地震の時には、店主夫妻にとっても苦しい日々が続いたそうですが、常連客に励まされながら店舗を再開してからは、本の寄付を申し出る人や遠方から訪ねてくれる人も増えてきた、とか。ここも一度、機会をつくって訪ねてみたいお店であります。

本書は、それぞれの本屋さんの店主がお店に込めた思いにも触れていきます。

大阪市東住吉区にある古本屋「LVDB BOOKS」の店主である男性は、レコードを探しに赴いたカンボジアで、かつてのポル・ポト政権による文化の抹殺の実態に触れ、「文化なんて国が本気を出したらすぐに潰されることを実感しました。でも、古本屋ならこれまでの文化を守ることができる」との思いから開業したのだとか。また、広島市にある本とうつわ(器)のお店「READAN DEAT」の店主は、洋書やリトルプレスも扱う文化的な書店であったリブロ広島店の閉店を知って「地元の文化的な場所が減っていくことへの憤りを感じ」、それならば自分でつくってやろうと思ったことが原点だったと語ります。

たとえささやかであっても、本を通して文化を守っていこうという店主の方々の思いにも、胸が熱くなります。

本書の著者である和氣正幸さんは、「はじめに」でこのように書いておられます。

「本屋にあるのは本だけではない。店主が本を通して来てくれる人に伝えたいもので溢れている。それは音楽かもしれないし、空間そのものかもしれない。漂う匂いもそうだろう。それらすべてが合わさって、その本屋を構成している。本屋はただ行くだけで、五感すべてを楽しませてくれるのだ」

そう。本屋というのは単に「本が並んでいるだけの場所」ではなく、本を通して何かを伝えたいという思いを持った店主の「人」そのものといえる存在でもあるのです。

そして本屋は、店主とお客さんとを繋ぐだけでなく、本を介して集まってくる人と人とを繋ぎ、そこから何かを生み出すきっかけをつくる場所でもあるということを、本書は23の本屋さんを通して伝えてくれます。

これからも書店業界、出版業界の前途には厳しいものがあることでしょう。ですが、本を通して何かを伝えたいという思いを持ち続ける本屋さんと、本を介して人と繋がり、何かを生み出したいと欲する人びとがいる限り、本屋も本も滅びることなどあり得ないのではないか・・・本書は、わたしにそんな希望を与えてくれる一冊となりました。

さまざまな本屋さんを紹介した、3冊の本屋ガイド本。本屋さん巡りの旅のヒントとして、そして身近な本屋さんの価値を見直すきっかけとして、多くの方に活用していただけたら、と思います。

【さらにおススメしたい本屋本9点】

『本屋図鑑』得地直美・本屋図鑑編集部著、夏葉社、2013年

47都道府県すべてから、最低1軒の本屋さん(全部で65店舗)を取り上げた、文字通り「図鑑」の名にふさわしい本屋ガイド本です。バラエティに富んだ各地の本屋さんの店頭風景や、そこに並ぶ本の表紙や背表紙まで精緻に描き込んだ得地直美さんのイラストが素晴らしく、記録としても価値のある一冊となっています。戦後から現在に至る本屋さんの歴史を辿った章や、本屋さんにまつわる知識やインタビューを盛り込んだコラムも充実。姉妹編『本屋会議』も2014年に刊行されています。

『離島の本屋 22の島で「本屋」の灯りをともす人たち』朴順梨著、ころから、2013年

北海道の礼文島から、沖縄県の与那国島まで、物流などでハンデを抱えながらも、本を通して文化を伝えようと奮闘する離島の「本屋」さんたちを訪ね歩いたルポルタージュ。本にはまだまだ、力と可能性があるんだということを再認識させてくれる素敵な一冊です。それぞれの島の風土や息吹きが感じられる写真や記述も楽しいものがあります。拙ブログのレビューはこちらです。

【読了本】『離島の本屋』 本と本屋の可能性と力を再確認させてくれた、宝物のような一冊

『わたしの小さな古本屋』田中美穂著、筑摩書房(ちくま文庫)、2016年

(親本は2012年に洋泉社より刊行)

『全国 旅をしてでも行きたい 街の本屋さん』と『日本の小さな本屋さん』の2冊で取り上げられている、岡山県倉敷市の古本屋「蟲文庫」を営む田中美穂さんが、開業してからの奮闘の日々やお店での日常、偏愛する苔のことなどを綴ったエッセイ集です。どこか飄々としていて、伸びやかで優しさが感じられる語り口にとても好感が持てて、読んでいて楽しくなってくる一冊です。近日中に、詳しい紹介記事を書いてアップしたいと思います。

『復興の書店』稲泉連著、小学館(小学館文庫)、2014年

(親本は2012年に小学館より刊行)

東日本大震災で大きな被害を受けた、岩手・宮城・福島3県の本屋さん12店舗を取材して書かれたルポルタージュです。混乱の中、本を届けようと必死で頑張った本屋さんと、多くのものを失いながらも、本に救いを求めようとした被災者の方々の存在に、読んでいて胸が熱くなってきます。震災から7年が過ぎ、風化が進んできている昨今ですが、これからもずっと読み継がれて欲しい一冊です。

『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』花田菜々子・北田博充・綾女欣伸編、朝日出版社、2016年

まだどこにも紹介されたことがなく、誰もその存在を知らない、面白くてちょっぴり不思議な「夢の」本屋を、現役の書店員や出版関係者が「案内」した一冊。日本のどこかに、そして自分の身近に、こんな本屋さんがほんとにあったらなあ、という気分にさせてくれる、ちょっと変化球の本屋本であります。

『別冊本の雑誌17 本屋の雑誌』本の雑誌編集部編、本の雑誌社、2014年

本屋にいるとトイレに行きたくなる「青木まりこ現象」の謎に迫った記事から、「本屋大賞」創設のキッカケとなった書店員座談会、神戸の「海文堂書店」の最後の一日に密着したルポなどなど、『本の雑誌』に掲載された本屋関連の記事、特集を集大成した一冊です。本の雑誌社からは、本好き本屋好きに向けた「ブックツーリング」を提案する『旅する本の雑誌』も、今年7月に刊行されております。

『これからの本屋読本』内沼晋太郎著、NHK出版、2018年

東京・下北沢にあるビールが飲める本屋「B&B」や、神田神保町の「神保町ブックセンター」などをプロデュースしているブックコーディネーターが、これから本屋をやってみようという(あるいは、今の本屋の仕事をアップデートしていこうと考えている)人たちに向けて書き下ろした本です。本の仕入れ方についての基礎知識から、本と他のものとの「掛け算」や、別の本業の中に本屋を取り込むための考え方・・・などなど、本屋をやっていく上で役立つ情報や方法論がたっぷりと詰まった、きわめて実践的な一冊であります。

『本屋さんのすべてがわかる本』(全4巻)秋田喜代美/監修、稲葉茂勝/文、ミネルヴァ書房、2013年

世界と日本の本屋さんと出版の歴史から、本屋さんにおける日々の仕事の中身、さらには本屋さんを活用した国際理解教育やキャリア教育、メディアリテラシー教育に至るまで、児童向けにわかりやすく解説したシリーズです。児童向けとはいえ情報量がけっこう多く、オトナにも十分役に立ちます。全4巻を1冊にまとめ、用語解説を加えた『本屋って何?』も刊行されております。拙ブログの紹介記事は以下の2本であります。

子どもはもちろん、大人にも役に立つ知識と情報が満載の『本屋さんのすべてがわかる本』全4巻(前半)

子どもはもちろん、大人にも役に立つ知識と情報が満載の『本屋さんのすべてがわかる本』全4巻(後半)

『あるかしら書店』ヨシタケシンスケ著、ポプラ社、2017年

子どもから大人まで大人気の絵本作家・ヨシタケシンスケさんの、本と本屋をめぐる妄想奇想を詰め込んだ楽しい一冊です。ヨシタケさんならではの、おおらかで機知に富んだユーモアの中から、本と本屋に対する愛着がしっかりと伝わってまいります。拙ブログの紹介記事はこちらです。

【わしだって絵本を読む】本の持つ魅力と存在意義を伝えてくれる新旧2冊の絵本『あるかしら書店』と『ほんはまっています のぞんでいます』