『21世紀の啓蒙 理性、科学、ヒューマニズム、進歩』(上・下)

スティーブン・ピンカー著、橘明美+坂田雪子訳、草思社、2019年

年末年始。テレビにはこれといって、観る気をそそるような番組がありませんし(まあ、ふだんからそれほど観るほうではないけども)、かといってどこかに出かけるのもちょいと面倒。となると、ここはやはり読書であります。

ここ何年か、年末年始にはスケールの大きな内容の書物を、じっくりと読むことにしております。昨年は、話題となっていたユヴァル・ノア・ハラリさんの『サピエンス全史』上・下巻と『ホモ・デウス』上・下巻(いずれも柴田裕之訳、河出書房新社)を一挙に読むという「年またぎユヴァル・ノア・ハラリ」を実施して、充実した時間を過ごすことができました。

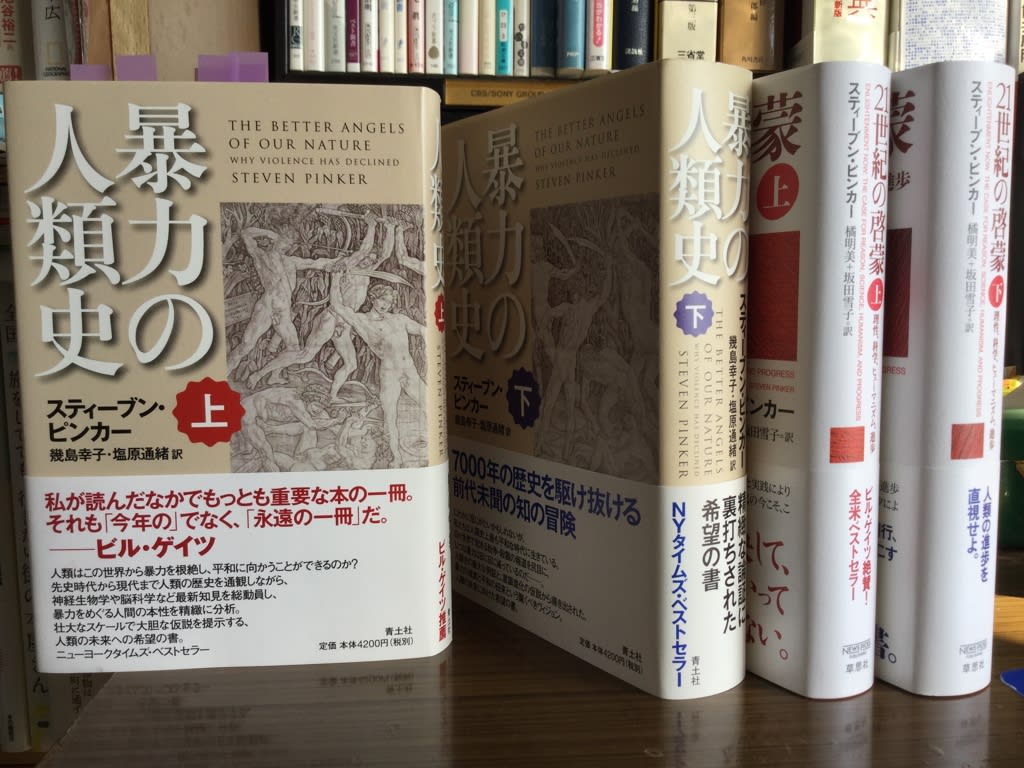

そして、2020年を迎える今回の年またぎ読書は、進化心理学の第一人者であるスティーブン・ピンカーさんの著作『暴力の人類史』上・下巻(幾島幸子+塩原通緒訳、青土社)と、昨年末に刊行されたばかりの最新作『21世紀の啓蒙』上・下巻に取り組むという「スティーブン・ピンカー祭り」(笑)を実施することにいたしました。

とはいえ、『暴力の人類史』は上・下巻合わせて1300ページを超える超大作ゆえ、すぐに読み通すのは難しそうです。そんなわけで、まずは『21世紀の啓蒙』から先に読みました(もっともこちらも、本文だけで上・下合わせて846ページという大部な書物なのですが)。

メディアや知識人により広められている、世界と社会についての悲観的な見方。しかし、世界は啓蒙主義の理念を実践してきたことで、あらゆる面において改善し、進歩しているということを、膨大なデータと客観的事実の積み重ねによって論証していくという本書は、ここしばらくの間、刊行されるのを心待ちにしていた一冊であります。そして一読すると期待通り、充実した読書体験をもたらしてくれました。

17世紀に湧き出し、19世紀前半にかけて、カントやスピノザ、トマス・ホッブズ、アダム・スミスなどの思想家たちによって広められた啓蒙思想。理性の基準によって世界を理解しようという考えから科学が生まれ、それが前近代的な無知と迷信からの脱却を促しました。さらに、自分と同じ感覚を持つ存在である他者への共感がヒューマニズムの理念を育て、野蛮で残虐な行為は劇的に減りました。そして、それら理性と科学、ヒューマニズムの理念が相まって人類は進歩し、繁栄を遂げることができたのです。

にもかかわらず、現代の世界には啓蒙主義を否定するような動きが幅をきかせています。個人よりも民族、国家、宗教、人種といったものの価値を称揚するロマン主義やナショナリズム。文明は進歩どころか衰退の一途をたどっているとする悲観的な衰退主義。優れた芸術を重視する一方で科学を軽視、否定する考え方・・・。日々のニュースが伝える出来事にも、戦争やテロ、犯罪、環境汚染、不平等といった話題があふれていて、進歩論よりも悲観論のほうが正しいのではないのか、と思ってしまいがちになります。

これについて著者は、ニュースというものはそもそも「世界は悪いほうに向かっている」と思わせるようにできている、と指摘します。実際には良いことも悪いことも起こっているのですが、一瞬で起こりうる悪いことに比べて、良いことは一朝一夕では成し遂げられないために、ニュースが扱うような時間軸から外れてしまうのだ、と。

加えて、われわれ人間には何かを考えようとするときに、頭に浮かんできやすい情報(強く記憶に残る情報や直近に起こった事柄)を優先してしまう「利用可能性バイアス」という脳のバグがあって、それが悪い出来事ばかりを取り上げるニュースと相まって、誤った悲観的世界観を生んでしまう・・・というわけです。そして、こうした認知バイアスの修正に努めるべきインテリ文化も、「たまたま数字に弱いというより、イデオロギー的な数字嫌い」に固執して、対処するどころか便乗して強化してしまう、というありさまです。

そのような状況の中で、世界の状況を正しく評価する上で大事なのが、今生きている人が何人で、そのなかの何人が暴力の犠牲になっていたり、貧困にあえいだり抑圧されていたり・・・などされていて、その人数が増えつつあるのか、減りつつあるのかを「数えること」である、と著者は主張します。

「定量的な考え方というと、なんだか生真面目でオタクっぽい感じがするかもしれないが、これは実は道義的にも賢明な方法だといえる。なぜなら、身近な人を優先するわけでも、テレビ受けする人を特別扱いするわけでもなく、一人ひとりの価値を平等に扱う取り組みだからだ。しかもこの方法なら問題の原因を特定できるかもしれず、ひいては問題解決の最善策もわかるかもしれないという期待を抱かせてくれる」

この考え方に基づいて、本書は寿命や健康、食糧事情、格差、環境、戦争やテロ、差別などといった個別の問題について、たくさんのデータと客観的事実をもとにして、それらの問題がいかに昔と比べると改善し、進歩しているのかを論証していきます。

たとえば食糧事情。かつては発展途上世界はもちろん、ヨーロッパにあっても悲惨な飢餓が当たり前という状況でした。今でも一部には飢餓が存在するのですが、全体としては発展途上国も含めて、急激な人口増加にもかかわらず入手可能なカロリー量は増加していて、それにより発育不全の子どもの割合も減少している、ということに驚かされました。

それをもたらしたのが、科学技術の進歩でした。農業の機械化や化学肥料の大量生産に加えて、何千という交配種をつくって選別することを繰り返し、収量が以前の何倍にもなるコムギやトウモロコシ、コメを開発した「緑の革命」により、以前の三分の一以下の面積で同じ量の食糧を得られるようになり、飢餓も劇的に減少することになったのです。

ところが、「緑の革命」は開始直後から「伝統的な自給自足農業を破壊し、生物学的に自然に反し・・・」などといった理由で攻撃の的となっていたのだとか。そして近年の遺伝子組み換え技術についても、「飢餓への常習的な無関心」を保ちつづけながら、非科学的かつ情緒的な反対論を唱える環境保護運動によって、その技術を最も必要としている地域(とりわけアフリカの国々)が致命的な打撃を受けていることを、本書は厳しく指摘します。

「緑の革命」は食糧事情のみならず、環境保護にも貢献しています。多くの食物を少ない農地面積で育てられるようになったことで農地が縮小し、代わりに温帯林が戻ってきているのだとか。環境問題については他にも、原油の海上輸送量が増加している一方で原油の流出事故が減少していたり、陸と海における野生生物の保護区域が拡がっていることにより、多くの種が絶滅の淵から戻りつつあることも示されています。

その一方で「間違いなく憂慮すべき事態」として挙げられているのが、温室効果ガスによる気候変動の問題です。これについては、温室効果ガスによる温暖化を否定する政治的右派と、経済成長を否定して人類に「自己犠牲」を強いる左派的な〝気候正義〟の双方における間違いを指摘。その上で、エネルギー技術の進歩により温室効果ガスの排出を最小限にしつつ、最大限のエネルギーを得る方法を見つけ出そうとする「条件付き楽観主義」であることの重要性を説いています。

文明がもたらしてくれる利便性を放棄して昔のような生活に戻ろうとすることも、途上国に貧しく不便な生活を押しつけようとすることも現実的ではありませんし、理に適ったことであるとも思えません。本書が示す環境問題への対応策は、わたしには大いに説得力を持って響いてきました。

そのほかにも、世界で貧困状態にある人びとの比率や絶対数が減り、「25年で世界の貧困率を半減し、10億人を貧困から救い出す」という、国連による2000年の目標が5年も前倒しで達成されたという事実や、開放的でリベラルな価値観が根づいたことで、差別や偏見が減少傾向にあるというデータなど、思い込みを覆される知見が多くあって、読むほどに目からウロコが落ち、視野が開けるような思いがいたしました。

本書の至るところに付されている注釈と、巻末に列記されている膨大な参考文献リストからは、それぞれの記述にはちゃんとした根拠と裏付けがあり、いい加減なものではないということが、ひしひしと伝わってまいります。これだけの広範な知見を取り入れ、それらを高度なタペストリーのように織り上げたピンカーさんの力量は、まさしく掛け値なしに「知の巨人」の呼び名に相応しいでしょう。

もちろん、短期的には揺り戻しのような現象もありますし、すべてのことが一直線に改善、進歩しているというわけでもありません。しかし、長期的な時間軸で見ていけば、現在は昔に比べて明らかに進歩しているということは確かでしょうし(だからこそ、悪い面が見えやすくなっているということも言えるでしょう)、進歩を頭から否定することに、説得力があるとも思えません。

ピンカーさんはこう語ります。

「進歩に目を向けてほしいのは、人類の自画自賛のためではなく、何が進歩をもたらしたかを知って、うまくいくとわかったものをもっと先へ進めるためだ」

「進歩は、さまざまな変化が一緒くたに詰められたパッケージを丸ごと受け入れることで成し遂げられるものではない。産業革命にしろグローバル化にしろ、わたしたちはこれらが具体的に展開してきたその細部をすべてまとめて、丸ごと「良いか悪いか」、「イエスかノーか」という選択を突きつけられているわけではない。進歩に必要なのは、社会過程の特徴をできるだけ分解して、害になる部分を最小化し、利になる部分を最大化することである」

本書でもっとも読み応えがあったのが、理性や科学、ヒューマニズムといった啓蒙主義の理念を否定する動きに反証していく第3部でした。

進化論やワクチンの安全性、気候変動などを否定するような不合理な主張を信じ込むのは、その人が「無知」だからだ、と思われているのですが、実は必ずしもそうではないということが、さまざまな心理学の実験結果をもとに述べられます。

人が何らかの信念を肯定したり否定したりすることは、自分が何を知っているかではなく、自分が何物かを表明するためであり、そのために特定の集団内の意見に忠誠を示して同調する傾向があるのだとか。そして、その内容はまともなものよりもばかげた内容のほうが効果的だ、とも。一見、知識も分別もお持ちなはずの人が、噴飯ものとしか思えないような陰謀論を信じ込んで振り回しているのを、SNSなどで目にすることがあるのですが、それもこのメカニズムで理解できそうです。

さらには、知識が深まることで意見が二極化したり、知能が高くても偏見を持つことで誤った結論に飛びついたりすることを示した研究結果を紹介。不合理で偏った政治的信条に陥ってしまうのは頭が悪い人ではなく、むしろ「頭がいい」人たちであることを明らかにします。このことを示した研究結果を取り上げたウェブメディアの一つは、こんな見出しをつけたんだとか。「誰もが政治でばかになる」・・・なんとも身もフタもない言いまわしではありますが、なんだか納得してしまうところもあったのは事実でありました。

本書はそのことを踏まえ、右や左、中道といった区別に囚われるのではなく「社会を常に進行中の実験ととらえ、固定観念を捨て、どの政治勢力が考え出したものかにかかわらず最良の方法を実践していく」という、合理的な政治への取り組みを求めます。これにもまた、ただただ納得せざるを得ませんでした。

第3部でとりわけ圧巻だったのは、「ヒューマニズムを改めて擁護する」と題された最終章です。ここでは、ヒューマニズムを否定したがる二つの勢力・・・神の法に従うことが道徳であるとする「有神論的道徳」と、道徳は個人または国家の純粋性、真正性、偉大さからなるする「ロマン主義的ヒロイズム」に対して、徹底した反駁が加えられます。

前者の「有神論的道徳」については、異端者や異教徒、背徳者を否定し、その命を軽視するような不道徳にもなりうることを指摘します。その上で、教育や慈善、医療、カウンセリングなどにおける宗教の社会的な役割と功績を評価する一方で、人道的目的の妨げとなる部分(病気の子どもに医学的な治療を受けさせない、学校の科学教育の改悪、HPVワクチンなどの公衆衛生政策の妨害、など)は批判にさらされるべきで、宗教だからという理由で擁護してはならない、と毅然と主張します。

そして「ロマン主義的ヒロイズム」。本書は、ヒューマニズムの対極に立つ思想家としてフリードリヒ・ニーチェを挙げた上で、「善悪を超越し、意志を力に変え、英雄的栄光を手にする『超人』」を称揚するニーチェの思想が、ナチスドイツやイタリアのファシズムに強い影響を与えたことを指摘します。にもかかわらず、その思想に惹きつけられる芸術家や人文系知識人、さらに「一般庶民をばかにするのを好むような」社会批評家が、ニーチェの物の見方そのものを安易に受け入れてきたことを強く批判します。ここでは、文化人や知識人の考え方とあり方が鋭く問われていて、大いに考えさせるものがありました。

本書の終わり近くに置かれた一文は、わたしの心にじんじんと響いてきました。長くなりますが、ここで引いておくことにいたします。

「事実を正しくとらえよう。すべての問題が「危機的状況、大災厄、異常発生、存亡の危機」というわけではない。すべての変化が「何々の終焉、何々の死、ポスト何とか時代の夜明け」というわけではない。悲観主義と洞察の深さを混同してはならないーー問題は決してなくならないが、解決は可能である。一つ失敗するたびに社会が病んでいると診断するのは、冷静さを欠く大仰な振る舞いだ。そして、ニーチェを切り捨てること。彼の思想は先鋭的で、本物で、〝イケてる〟ように思え、一方ヒューマニズムは間が抜けて、時代遅れで、〝ダサい〟ように思えるかもしれない。しかし、平和と、愛と、理解の、いったいどこが滑稽だというのか」

啓蒙主義を否定する動きへ徹底した批判を加えながらも、ヒューマニズム、そして人間そのものへの深い信頼がこの一文からしっかり伝わってきて、震えがくるような感銘がわたしの体を包み込みました。

新しい年の幕開けに読んだ『21世紀の啓蒙』は、年の初めにふさわしい素晴らしい読書体験を、わたしに与えてくれました。本書で示された、世界と社会を歪みなく捉えるためのものの見方と、啓蒙思想の大切さを力説する熱意は、これからを生きていくための得難い指針として、力と希望を与えてくれることでしょう。

現代を生きるすべての人に、幅広く、そして末永く読まれてほしい名著です。

【関連おススメ本】

『FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』

ハンス・ロスリング+オーラ・ロスリング+アンナ・ロスリング・ロンランド著、上杉周作+関美和訳、日経BP社、2019年

昨年の年初に刊行され、今も売れ続けているロングセラーとなっている一冊です。世界の姿を歪ませる10の本能・・・「分断本能」や「恐怖本能」「単純化本能」「犯人探し本能」などを乗り越え、正しく世界の現状を把握するための方法論を、豊富なデータとともに親しみやすい語り口で綴ります。思えば、年初にこの『FACTFULNESS』が刊行されてベストセラーとなり、年末に『21世紀の啓蒙』が刊行された2019年は、正しく世界を捉えようという動きにとって画期的な年だったといえそうです。

『進歩 人類の未来が明るい10の理由』

ヨハン・ノルベリ著、山形浩生訳、晶文社、2018年

反グローバリズム運動への批判を展開している歴史家である著者が、衛生や貧困、環境、自由、平等などさまざまな面で過去よりも進歩していることをデータで読み解いていく本書は、まさしく『21世紀の啓蒙』をコンパクトにしたような内容です。それぞれの分野はバラバラなのではなく、どこかでつながっているということが示されている点も秀逸。『21世紀の啓蒙』には興味はあるけどいきなり上・下巻を読み通すのはしんどいかも・・・という方は、ぜひともこちらを。

『繁栄 明日を切り拓くための人類10万年史』上・下

マット・リドレー著、大田直子+鍛原多惠子+柴田裕之訳、早川書房、2010年

(2013年、全1巻に合本の上ハヤカワ文庫NFに収録)

人類史最大の謎である「文明を駆動するものは何か?」という問いを、「知識の累積とアイデアの交配」という観点から解明するとともに、それによる進歩は加速度的に向上していくことを述べていく「合理的楽観主義」に基づいた一冊です。最初にこの本を読んだときには、本書のいう「合理的楽観主義」がいまいちピンとこなかったのですが、今ではとてもよくわかる気がいたします。