『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ 江戸四大名物食の誕生』

飯野亮一著、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2016年

日本各地はおろか、世界中から美味しいものが集まってくる大都市東京。その中にあって、江戸時代から現在に至るまで、〝江戸前〟と呼ばれるような東京の名物料理として認識されているのが、寿司・天ぷら・蕎麦・うなぎの蒲焼であります。わたしも以前、仕事がらみの用件で東京に赴いたおり、浅草の商店街にある老舗のお蕎麦屋さんで日本酒とともにお蕎麦を食し「ああこれが江戸前の正統派蕎麦なんだなあ」と感慨にふけったことを、今も昨日のことのように思い出します(また行ってみたいなあ、あのお蕎麦屋さん)。

そんな江戸の四大名物食をそのまま書名にした本書『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ』は、これらの料理がどのようにして生み出され、江戸の名物食として定着していったのかを、膨大な量の文献史料を繙きながら明らかにしていく、文庫書き下ろしの労作です。

まず最初に登場するのが蕎麦。そばの名産地である信州で生まれたそば切りは、江戸においてはまずお寺で始まり、やがてそば切りを生業とするお店が現れるようになりました。

もともと、穀類を粉に挽いて麺状に加工することは小麦のほうが早く行われていて、そば切りの名が文献に現れるのは、うどんから遅れること200年以上経ってから。その上、うどんを食べていた上方方面から集まってきた人が多かったり、そば切りは「下々の食べ物」とみなされていたりしたこともあって、江戸でもしばらくはうどん屋のほうが優勢だったようです。その後、そばの値段が安定して江戸市民に馴染み深い食べものとなったことに加え、低廉なお店から高級店まで多様な業態のお店が現れ、幅広い客層が形成されたことで、江戸はうどんの町からそばの町へと変貌を遂げたのだとか。

江戸時代におけるそば屋を象徴する存在だったのが「二八そば屋」。その名称については、そば粉と「つなぎ」である小麦粉の原料配合割合を表しているとする説もあるのですが、本書は当時のさまざまな文献を参照しながら、これがそばの売値(二×八で十六文)を意味するということを立証していきます。諸物価が高騰していたインフレの時期に(1710年からの6年間で、白米や醤油などの日用品が2〜3倍に値上がりしていたのだとか)、二八で十六文を看板にしたそば屋のアイディア商法が当たって話題を呼んでいたのでは、と本書は推測します。

江戸時代のそば屋を象徴するもう一つの存在が、「夜鷹そば」や「風鈴そば」と呼ばれていた夜そば売り。担い棒の両端に小さな屋台を取り付け、そばを売り歩いていた夜そば売りは、火災の原因になるとしてお上から度々禁じられながらも、「江戸の東や西、市外の橋のたもとにまで、月夜でも雨夜でも風鈴を鳴らし、風鈴のならない場所はない」といわれるほど、数多くの夜そば売りが江戸の広い範囲を売り歩いていたのだとか。

二八そば屋や、高級店であった手打ちそば屋が午後十時頃まで営業した後は、夜鷹そばのような夜そば売りの本格的な出番となり、「江戸市民は昼夜を分かたずそばが食べられた」というから驚きです。まさしく、蕎麦は江戸時代におけるコンビニエンスなファストフード、だったんですねえ。

次に登場するのがうなぎ。本書で取り上げられる四つの食べものの中で、一番はじめに「江戸前」を売りにするようになったのが、うなぎでした。隅田川や深川、築地あたりで獲れるうなぎを上品な「江戸前」と称してもてはやし、それ以外は「旅うなぎ」として低いランクづけがされていたとか。江戸前うなぎは、現在見られるような「関あじ」「大間まぐろ」といった地域特産の「ブランド魚」化のはしりでもあったということを、本書は指摘しています。

「江戸前」を看板にしたことに加え「土曜丑の日ウナギデー」を年中行事として定着させたことにより、うなぎの蒲焼は江戸の名物料理として発展していくことになります(なお、「土曜丑の日ウナギデー」の発祥説としてよく語られている「平賀源内発案説」については、裏付けとなる文献が残されていないことなどを理由に、本書では疑問符をつけています)。

うなぎがより一層広まっていく要因となったのが「付けめし」。もともとうなぎは酒の肴として、串に刺したものをそのまま食べるのが主流でしたが、蒲焼に飯を付けた「付けめし」を始めたことで、酒を呑めない人、女性や子供にまで客層を広げることができたのです。やがてそこから鰻丼が生み出され、その後のどんぶり物文化に先鞭をつけることになります。

蒲焼人気が広まっていくにつれて、焼き方やタレにも工夫が凝らされるようになっていきます。焼きだけでなく蒸しの技術が確立したり、醤油にみりんを加えて甘辛くしたタレが普及したことで、蒲焼人気はさらに高まっていったのだとか。

次に登場するのが天ぷら。天ぷらはもともと、四文銭一枚のワンコインで食べられるファストフードとして屋台で売られることで、人気を博していました。当初は武家の奉公人や商家の丁稚といった低所得層が客の中心でしたが、やがて女性や武士にまで客層が広まっていったことが、当時の文献に描かれた絵から見てとれます。

天ぷらに欠かせない天つゆと大根おろしも、すでに天ぷらの屋台で提供されていました。特に大根おろしは、油っこい天ぷらをさっぱりと食べさせるための工夫として、天ぷらの普及に果たした役割は大きいと、本書は指摘します。

天ぷらが広まっていく中で生み出されたのが、そばと組み合わせた天ぷらそば。日本橋南詰にあった天ぷら屋台の名店「吉兵衛」の隣にそば屋の屋台が出ていて、そば屋でそばを買った客が「吉兵衛」の天ぷらをトッピングして食べたことが、天ぷらそばが生まれるきっかけになったのだとか。

天ぷら人気が広まり、高級志向の天ぷら店が出現する中で登場したのが「金麩羅」。当時はまだ高価だった鶏卵をコロモに使った黄色い天ぷらに、高級感を強調するようなネーミングを施したのが「金麩羅」でしたが、鶏卵の値段が安くなり、コロモに鶏卵を使うのが当たり前になってからは使われなくなっていったそうな。

そして最後に登場するのがすし。もともと、塩漬けにした魚を飯と一緒に長期間漬け込み、発酵、熟成させる「なれずし」として生み出されたすしでしたが、やがて魚や飯に酢を加えて一晩漬け込んだだけの「早ずし」が考案され、それは箱に詰めて重石をかけて作る押しずしとして普及し、江戸の市中でも売り出されるようになりました。

押しずしもまた、屋台でテイクアウトされる形で売られていたのですが、徐々に立ち食いさせるスタイルへと変化していき、そこから「忍術使いのような手つき」ですしを握り、その場で食べさせるというアイディアが生み出されることになります。握りずしの誕生です。

握りずしが生み出されたことですし人気は爆発。それまで江戸の飲食店ではそば屋の三分の一以下にすぎなかったすし屋の数もまた一気に増え、ついにはすし屋の数がそば屋を上回ります。幕末頃には、江戸の四大名物食のうち、すし屋が一番店舗数が多かったようだ、というからすごいものです。

江戸で握りずしが人気となった要因の一つが、白米の普及です。江戸の町には多くの搗き米屋があり、すし飯に使う上質の白米が安易に入手できたとか(鰻飯が人気を呼んだのも、この白米の普及があってのことでした)。

そしてもう一つの要因が、江戸前の豊富なすしダネの存在。かつては下魚とされながらも、すしダネになることで上魚へと出世したマグロをはじめ、アワビ・車海老・白魚・コハダ・アナゴ・小鯛・タコ・アジ・サヨリ・キス・赤貝・サバといった魚介類を、それぞれの素材に見合った「仕事」ですしダネに仕立てることで、握りずしは江戸の名物食になっていった、と。

ちなみに、昔の握りずしはかなり大きかったようで、「とうていひと口では食べられず、ひと口半ないしふた口でやっとという大きさ」だったのだとか。アナゴなどは一匹丸ごと甘煮にされてご飯の上に乗っかっていたそうで、なんとも豪快なことであります。

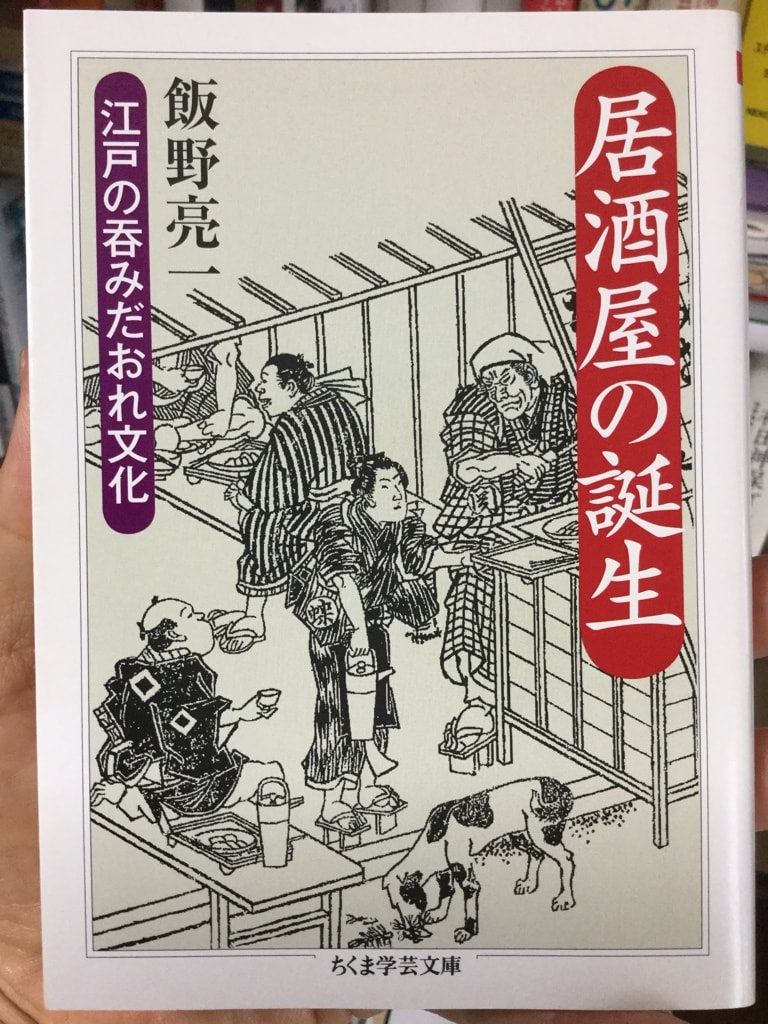

著者である飯野亮一さんが、同じくちくま学芸文庫で出した『居酒屋の誕生』と同様、本書にも江戸時代の文献史料から引用された図版が豊富に散りばめられております。

夜鷹そばの屋台で買ったそばをすすりながら、焚き火で暖をとっている人たち。蒲焼屋の二階で蒲焼と付けめしを前にして酒を飲んでいる男。油煙が上がる屋台で天ぷらの立ち食いを楽しむ人たち。色とりどりのすしが並んだすし屋の屋台ですしを選んでいる人・・・。そんな光景が描かれている絵を眺めていると、その中に飛びこんでそれぞれの食べものを心ゆくまで味わいたくなる気分になってきます。

本書で取り上げられた食べものはいずれも、江戸が誇る外食文化の中から生み出され、発展していったという点で共通しているように思います。天ぷらそばが生み出されたのも、腕を磨いたプロの作り手と、より美味しく食べたいという食べ手との幸福な出会いと化学反応から、食の世界が広く豊かなものとなっていくことの好例であるように、わたしには思えます。

翻って現在。新型コロナウイルスの感染拡大を理由とした〝休業要請〟やら〝自粛〟やらによって、飲食店の多くが苦境に立たされています。長年にわたって親しまれてきた老舗のお店が廃業するなどといった痛ましい話が聞こえてくる一方、なんとか生き残ろうと試行錯誤を重ねるお店も多くあります。

たしかに家庭で食する料理も食文化の大きな柱であり、テイクアウトでプロの美味しさを気軽に楽しむのも、またいいものではあります。ですが、過剰なまでのコロナパニックの中で、作り手と食べ手の出会いと化学反応から広がっていく、外食文化の豊かさや意義深さが見失われるのであれば、食の世界はなんとも味気ないものとなってしまうのではないか・・・と危惧いたします。

江戸が誇る四大名物食が発展していく歴史を辿った本書『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ』は、外食文化の豊かさと大切さを再認識させてくれます。

本書の序章には、『気替而戯作問答』(きをかえてげさくもんどう)という絵草紙の一節が引用されているのですが、これが実にいいのです。

「たとへ吉野の花がいかほどみごとじやとてもひだるい(ひもじい)ときは一本のあやめだんごにしかず。楊貴妃や小町がなんぼ美しくても、腹のへつたときの夜鷹蕎麦一つぱいにはしかず。花より団子、色気より食い気とは此ゆへなり。稼がずに喰はふと思ふはむり。ずいぶん稼いで大飯を喰らひたまへ」

緊急事態宣言も解除されたことですし、いつまでもコロナに過剰に怯えるのは終わりにして、みんなで「ずいぶん稼いで大飯を」食べようではありませんか。日本を立て直して元気にするためにも。

【関連おススメ本】

『居酒屋の誕生 江戸の呑みだおれ文化』

飯野亮一著、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2014年

江戸の外食文化が発展させたもう一つの業態、居酒屋。それがどのように生まれ、発展していったのかを、数多くの文献史料から辿っていく一冊です。同じ著者による『すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ』と同様に図版が豊富に引用されて、当時の空気感がいきいきと伝わってきます。当ブログの紹介記事はこちら。→ 【読了本】『居酒屋の誕生』居酒屋の歴史と江戸人の呑みっぷりを生き生きと伝える一冊