年末年始に行った個人的な映画祭「年またぎ映画祭」。大晦日から元日にかけては、映画史に輝く叙事詩的スペクタクル大作2本をたっぷりと堪能いたしました。

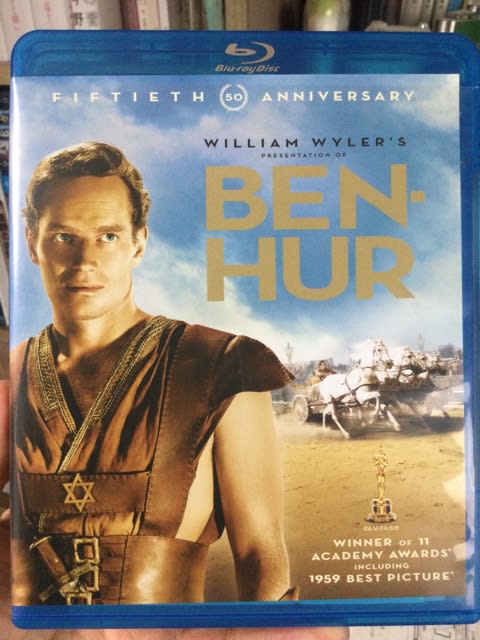

年またぎ映画祭4本目&映画千本ノック20本目『ベン・ハー』Ben-Hur(1959年 アメリカ)

監督:ウィリアム・ワイラー

製作:サム・ジンバリスト

原作:ルー・ウォーレス

脚本:カール・タンバーグ

撮影:ロバート・L・サーティーズ

音楽:ミクロス・ローザ

出演:チャールトン・ヘストン、スティーヴン・ボイド、ジャック・ホーキンス、ハイヤ・ハラリート、ヒュー・グリフィス、マーサ・スコット、キャシー・オドネル

Blu-ray発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

強大なローマ帝国の支配下にあったエルサレム。裕福な商人の息子であったジュダ・ベン・ハー(チャールトン・ヘストン)は、ローマの軍司令官となっていた旧友のメッサラ(スティーヴン・ボイド)と久々の再会を喜び合う。しかし、冷徹なローマの権力者と化していたメッサラは、ベン・ハーがローマに反抗的な人間の密告者となることを拒んだことをきっかけとして、ふとしたことでベン・ハーとその母と妹を投獄した上、ベン・ハーは奴隷の身となってガレー船の漕ぎ手にされてしまう。だが、海戦の最中に総司令官のアリウス(ジャック・ホーキンス)の命を救ったことからアリウスに取り立てられ、戦車の御者となる。そして、いまや仇敵となったメッサラへの復讐を果たすべく、ベン・ハーは戦車競争でメッサラとの対決に臨む・・・。

南北戦争の将軍であったルー・ウォーレスの小説の三度目の映画化(一度目は1907年、二度目は1925年で、のちに2016年にも映画化されています)にして、史劇スペクタクル映画の最高峰です。公開されるや、製作国のアメリカはもちろん日本でも大ヒットし、アカデミー賞においては作品賞、監督賞、主演男優賞など11部門で受賞し、見事オスカーの最多受賞記録を打ち立てました。監督は、『ローマの休日』(1953年)などの名作を世に送り出した巨匠、ウィリアム・ワイラー。

4時間近い長さの映画ではありましたが、不屈の精神でさまざまな苦難に立ち向かっていく主人公ベン・ハーのドラマに惹きつけられ、夢中で楽しむことができました。

なんといっても素晴らしかったのが、語り草となっているクライマックスの戦車競争シーン。広大かつ巨大な競技場のセットを実際に建設し、数多くのエキストラを配した上で、危険なスタントにより撮影された戦車競争シーンは、いまの映画製作事情ではとうてい不可能であろう迫力に溢れています。このほかにも、巨大なセットや多数のエキストラによって撮影されたシーンがところどころにあって、そのスケールの大きさに圧倒されました。もっとも、後半における宗教色の強い展開には、正直ピンとこなかったことも事実なのですが・・・。

フルスケールのスペクタクル場面がある一方で、海戦シーンは精巧なミニチュアによって撮影されていたり、作画合成による遠景の表現があったり(例として、戦車競技場の遠方に見える山並みなど)、特殊撮影も効果的に使われております(アカデミー賞では視覚効果賞も受賞)。

3年前に公開された『十戒』(1956年)と本作とで、一躍史劇スペクタクル映画の顔となったチャールトン・ヘストンの存在感はさすがで、ベン・ハー役はもうこの人以外には考えられないくらいのハマりっぷりです。また、スティーヴン・ボイドが演じている仇敵メッサラのキャラクターが、単なる悪党ではなくベン・ハーに対する複雑な感情を持った人物として描かれているところも興味深いものがありました。実際、ノンクレジットで脚本に関わった作家のゴア・ヴィダルによれば、メッサラとベン・ハーとの間には「男と男の愛情」がある、と説明されていたのだとか(スティーヴン・ジェイ・スナイダー総編集『死ぬまでに観たい映画1001』に収録されている作品の解説文より)。

年またぎ映画祭5本目&映画千本ノック21本目『タイタニック』Titanic(1997年 アメリカ)

監督:ジェームズ・キャメロン

製作:ジェームズ・キャメロン、ジョン・ランドー

製作総指揮:レイ・サンキーニ

脚本:ジェームズ・キャメロン

撮影:ラッセル・カーペンター

音楽:ジェームズ・ホーナー

出演者:レオナルド・ディカプリオ、ケイト・ウィンスレット、ビリー・ゼイン、キャシー・ベイツ、ビル・パクストン、グロリア・スチュアート

Blu-ray発売元:20世紀フォックス ホーム エンターテイメント(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン)

1912年4月10日、「史上最大の豪華客船」との呼び声の高かったタイタニック号は、イギリスのサウサンプトン港からニューヨークに向けての処女航海に出る。その一等船室には、名家の令嬢であるローズ(ケイト・ウィンスレット)が母親や婚約者らとともに乗船していたが、家の虚名を守るためだけの結婚を前にして気持ちは沈んでいた。思いあまったローズはデッキから身投げを図るが、三等船室に乗り込んでいた画家志望の青年ジャック(レオナルド・ディカプリオ)に止められる。このことをきっかけに、ローズとジャックは身分の差を越えて惹かれ合い、やがて結ばれる。しかし、タイタニック号は氷山と衝突して浸水し、沈没することが避けられなくなってしまう。阿鼻叫喚のパニックの中、ローズとジャックの決死の脱出劇が始まる・・・。

・・・などといったくだくだしい内容紹介などいまさら不要であろう、ジェームズ・キャメロン監督による90年代最大のメガヒット作であります。こちらも公開されるや大ヒットとなり、アカデミー賞では作品賞、監督賞など11部門で受賞し、『ベン・ハー』と並ぶオスカー最多受賞作品の栄誉に輝きました(そしてその6年後、『ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還』がやはり11部門で受賞し、3本目の最多受賞作品となりました)。セリーヌ・ディオンが歌った主題歌「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」も映画とともに大ヒットしたのも、皆さまよくよくご存じのことでありましょう(こちらもアカデミー歌曲賞を受賞)。

今回、かなり久しぶりに観なおしたのですが、ローズとジャック二人の恋愛模様に割かれる時間がちょっと長すぎるかなあ、と感じられました。でも、タイタニックの浸水と沈没によるパニックを描き出す、後半部におけるつるべ打ちのスペクタクルはやはり大迫力で、こういうところはさすがキャメロン監督だなあ、とあらためて唸らされてしまいました。

そのタイタニック沈没のスペクタクルは、当時の最新VFX(視覚効果)技術によって、実に見応えたっぷりの映像に仕上がっています(キャメロン監督らが設立したデジタル・ドメインや、ジョージ・ルーカスにより設立されたILMなどのVFX工房が参加)。

その一方で、長年タイタニックを追い続けてきたキャメロン監督の執念とこだわり(ちなみに、冒頭で潜水艇が海底のタイタニックを探索する場面では、キャメロン監督本人が撮影した実際のタイタニックの映像も使われております)により、実物大のタイタニックを再現した巨大なセットや、当時の内装を極力忠実に再現した船室内のセットも建造され、それが作品にさらなる迫力とリアリティをもたらしています。

本作で一気に大スターとなったジャック役のレオナルド・ディカプリオと、後半ではなかなかタフなヒロインぶりを発揮するローズ役のケイト・ウィンスレットも魅力的ですが、ローズの老年期を演じた、当時87歳のグロリア・スチュアートの情感あふれる演技(アカデミー助演女優賞にもノミネートされ、最高齢でのノミネート記録となりました)も素晴らしいものがありました。

また、スティーヴン・キング原作のスリラー映画『ミザリー』(1990年)では怖〜い女性を演じていたキャシー・ベイツは、本作では陰ながらジャックを手助けする気のいい女性を演じていて、好感度大でありました。

このあとも、お正月のうちに何本かの映画を観るつもりでありましたが、年明け早々に立て続けに起こった、能登半島地震と羽田空港での衝突事故という大惨事の報道を目の当たりにして、映画を観ようという気持ちが失せてしまいました。

かくして、今回の「年またぎ映画祭」自体も、そのまま終わりということになったのでありました・・・。