幕末~明治初年の漢詩屏風(六曲一隻)

何人かの人に声をかけ運搬作業に付き合っていただいた。

全体はこんな感じ

高さは6尺、横幅は12尺以上(画像上の屏風の縦横サイズは幾分横広がりになっている)、「瑞夢石」という「お題」に対する5人の人物の漢詩。記載された年号から判断すると一番古いところでは嘉永7年(1854)、新しいところでは明治9(1876)年。三藤町の家主三藤(小兵衛)家に伝わってきたものだ。

三藤嘉兵衛の所有地(場所はちょうど今津本陣前)にあった仕出し屋兼料理旅館「菅野屋」(経営者菅野鉄蔵)の庭石が三藤町の一角(歩道側の車止め)に残っている。「達磨石」(見た目、ただのお結び形の大きめの石)という名前の付けられたものだったらしい。[イメージ写真]・・・今回再発見した六曲漢詩屏風。昔はこんな感じで置かれたのかな?!

「未開牡丹」(山路機谷の『未開牡丹詩』)に比べ、「瑞夢石」というのはいかにもLucien Lévy-Bruhl風の言い方をすれば新しい時代の胎動を感じつつあった当時の文化人たちの意識を再び原始的心性の水準にまで後退させかねない前近代的なお題だ。以下はわたしの憶測の息を出ない話だが、三藤がこのようなハイカラ(共通課題の設定)のことをした背後には、もしかすると『未開牡丹詩』の編集実務者で、晩年今津宿(三藤小兵衛の居宅とは目と鼻の先)で寛塾を経営した武井節庵(1821‐1859)の影響があったかもしれない。ちなみにこの漢詩屏風の中に武井の漢詩はない。後述する『江木鰐水日記』には山路機谷の世話になった坂谷朗蘆・河野鉄兜・森田節斎らの名前はしばしば登場するがそこにも長期滞在した武井に関する言及なし。話は変わるが『江木鰐水日記』万延2年の記事としてゲベール銃代金献納者中に浜野徳蔵(1000両、銃200挺分の代金)が(そのゲベール銃は会津戊辰戦争では会津側の主力兵器だったが、新政府軍の新型兵器には太刀打ち出来なかった)。浜野は明治4年の騒乱で焼き討ちをされたが、見方を変えるとささやかな私的な利益誘導をしながら、藩政に寄与した大変な敏腕代官だったわけだ。中新開に浜野儀八名義の土地があったが、儀八は自分の親父(阿部家中・小川氏)の名前だった。

たまたま三藤町を臨地調査する過程で出会った史料だ。タイミング的には80年前に建てられた借家群を取り壊し、マンションが建設される直前のことで三藤さん自身もわたしの突然の訪問を大変驚いて(正確に言うと不思議がって)おられた。

本資料に関する詳細な内容はネット上にはUPしない。

坂谷朗蘆(1822-1881)の漢詩もある。

1870年の夏に今津駅を通った時に、前年に亡くなっていた友人の故山路機谷のもと(墓)を訪れた後で、おそらく宿の主人(or 坂谷の接待をした人物)でもあった三藤さんのご先祖さんの所望するところにこたえて制作されたものだろ。朗蘆は翌年には東京に移住するので、1870年夏という時期は、1870年に廃藩置県により廃校となった広島藩藩校での職を辞して帰省する途中立ち寄ったここ今津で書かれた作品ということになるのだろか。大変に貴重なものだ。

この程度のものなら町内の旧家には他にも残っているのだろと思う。幕末期の今津宿の住人たち(富裕層)の懐具合と文化水準(プチブルジョア的道楽意識のあり方)を知る一つの手がかりが得られた感じ。

江木鰐水(1810-1881)の漢詩については『江木鰐水日記・上下』(大日本古記録)があるが、ザーッと見、文久元年5月17日頃今津に関する記事はあるが、今のところ確たる手掛かり得られず。

関連記事:近世地誌類に記載された今津村の名石

関連記事:近世地誌類に記載された今津村の名石

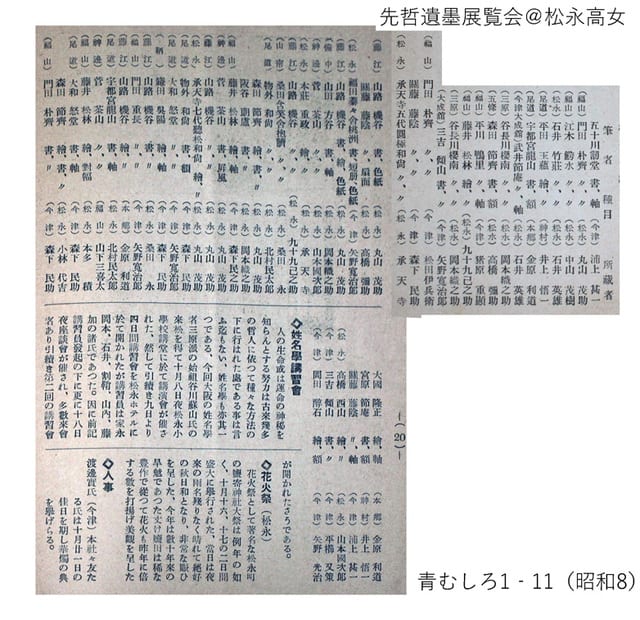

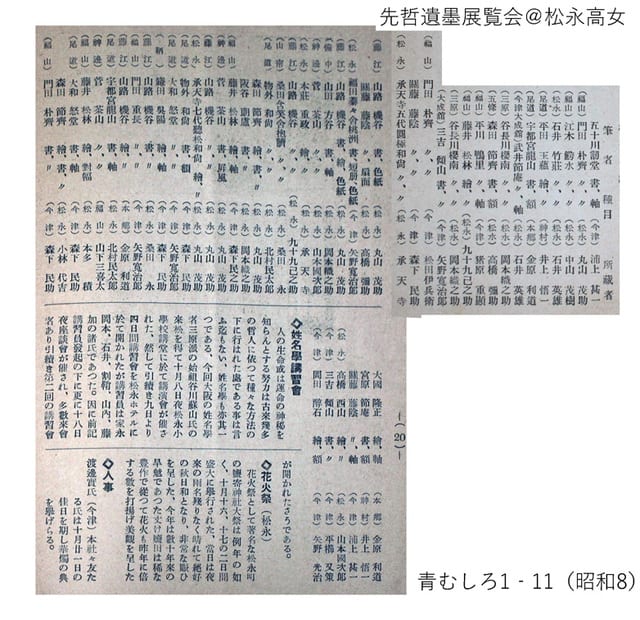

コレクターたちが出品した先哲遺墨の中に・・・・。

今津・武井節庵の遺墨は石井英雄蔵とある。今津大成館は誤り→今津寛塾。

何人かの人に声をかけ運搬作業に付き合っていただいた。

全体はこんな感じ

高さは6尺、横幅は12尺以上(画像上の屏風の縦横サイズは幾分横広がりになっている)、「瑞夢石」という「お題」に対する5人の人物の漢詩。記載された年号から判断すると一番古いところでは嘉永7年(1854)、新しいところでは明治9(1876)年。三藤町の家主三藤(小兵衛)家に伝わってきたものだ。

三藤嘉兵衛の所有地(場所はちょうど今津本陣前)にあった仕出し屋兼料理旅館「菅野屋」(経営者菅野鉄蔵)の庭石が三藤町の一角(歩道側の車止め)に残っている。「達磨石」(見た目、ただのお結び形の大きめの石)という名前の付けられたものだったらしい。[イメージ写真]・・・今回再発見した六曲漢詩屏風。昔はこんな感じで置かれたのかな?!

「未開牡丹」(山路機谷の『未開牡丹詩』)に比べ、「瑞夢石」というのはいかにもLucien Lévy-Bruhl風の言い方をすれば新しい時代の胎動を感じつつあった当時の文化人たちの意識を再び原始的心性の水準にまで後退させかねない前近代的なお題だ。以下はわたしの憶測の息を出ない話だが、三藤がこのようなハイカラ(共通課題の設定)のことをした背後には、もしかすると『未開牡丹詩』の編集実務者で、晩年今津宿(三藤小兵衛の居宅とは目と鼻の先)で寛塾を経営した武井節庵(1821‐1859)の影響があったかもしれない。ちなみにこの漢詩屏風の中に武井の漢詩はない。後述する『江木鰐水日記』には山路機谷の世話になった坂谷朗蘆・河野鉄兜・森田節斎らの名前はしばしば登場するがそこにも長期滞在した武井に関する言及なし。話は変わるが『江木鰐水日記』万延2年の記事としてゲベール銃代金献納者中に浜野徳蔵(1000両、銃200挺分の代金)が(そのゲベール銃は会津戊辰戦争では会津側の主力兵器だったが、新政府軍の新型兵器には太刀打ち出来なかった)。浜野は明治4年の騒乱で焼き討ちをされたが、見方を変えるとささやかな私的な利益誘導をしながら、藩政に寄与した大変な敏腕代官だったわけだ。中新開に浜野儀八名義の土地があったが、儀八は自分の親父(阿部家中・小川氏)の名前だった。

たまたま三藤町を臨地調査する過程で出会った史料だ。タイミング的には80年前に建てられた借家群を取り壊し、マンションが建設される直前のことで三藤さん自身もわたしの突然の訪問を大変驚いて(正確に言うと不思議がって)おられた。

本資料に関する詳細な内容はネット上にはUPしない。

坂谷朗蘆(1822-1881)の漢詩もある。

1870年の夏に今津駅を通った時に、前年に亡くなっていた友人の故山路機谷のもと(墓)を訪れた後で、おそらく宿の主人(or 坂谷の接待をした人物)でもあった三藤さんのご先祖さんの所望するところにこたえて制作されたものだろ。朗蘆は翌年には東京に移住するので、1870年夏という時期は、1870年に廃藩置県により廃校となった広島藩藩校での職を辞して帰省する途中立ち寄ったここ今津で書かれた作品ということになるのだろか。大変に貴重なものだ。

この程度のものなら町内の旧家には他にも残っているのだろと思う。幕末期の今津宿の住人たち(富裕層)の懐具合と文化水準(プチブルジョア的道楽意識のあり方)を知る一つの手がかりが得られた感じ。

江木鰐水(1810-1881)の漢詩については『江木鰐水日記・上下』(大日本古記録)があるが、ザーッと見、文久元年5月17日頃今津に関する記事はあるが、今のところ確たる手掛かり得られず。

関連記事:近世地誌類に記載された今津村の名石

関連記事:近世地誌類に記載された今津村の名石コレクターたちが出品した先哲遺墨の中に・・・・。

今津・武井節庵の遺墨は石井英雄蔵とある。今津大成館は誤り→今津寛塾。