赤色ガラスの一つに英語でクランベリーガラス(Cranberry glass)あるいはゴールド・ルビーガラス(Gold Ruby glass)と呼ばれるものがある。クランベリーの実のような美しい赤色を持つことからこう呼ばれているが、日本語では「金赤(きんあか)」と称されているものであり、文字通り、ガラスの着色剤として「金」を用いている。

クランベリーの赤い実(ウィキペディア「クランベリー」から引用)

黄金色の金を用いることで赤色が出せるという意外性にも興味を惹かれるが、不活性な金属の代表である金がガラスに溶けるということもまたちょっとした驚きである。実際には、ガラスを熔解する原料段階で、金を唯一溶かすことができる王水(硝酸と塩酸の1:3の混液)を用いて得られる塩化金酸をガラス原料に均一に混ぜて実現している。

クランベリーガラスの製法は古くローマ時代には発明されていたようで、およそ4世紀の古代遺跡から発掘されたガラスの中から見いだされた品は大英博物館に収蔵されていて、リクルゴス酒杯(Lycurgus Cup)と呼ばれている(Lycurgus Cupでネット検索すれば写真を見ることができるので、ご覧いただきたい)。

このLycurgus Cupは背後からの照明により、あるいは内部に光源を入れて透過光で見ると赤く見えるが、太陽光下や前方からだけの照明により反射光で見ると濁った緑色に見える二色性を示すとされている。後に示すような、金のみによるクランベリーガラスではなく、化学分析によるとごく微量の金のほかに銀も多く含まれているとされている(銀300ppm、金40ppmという報告がある)。

このほか、古代ローマでは金の添加量を変えることにより、ガラスに黄色、赤、藤などの色を付けていたとされる。

こうしたクランベリーガラスの製法は、その後一旦失われてしまうが、17世紀のボヘミアの時代になって、ドイツ・ポツダムの化学者ヨハン・クンケル(Johann Kunckel, 1630年 - 1703年) あるいはイタリアのガラス職人アントニオ・ネリ(Antonio Neri, 1576年 - 1614年)により再発見されている。

しかし、両者ともに、赤色発色のメカニズムについては理解しておらず、その後も発色原理については長く解明されることはなかったが、1857年にイギリスの化学者・物理学者マイケル・ファラデー(Michael Faraday, 1791年9月22日 - 1867年8月25日)が、塩化金酸を二硫化炭素で還元することで赤い溶液を得ることに成功し、発色が金の微粒子によるものであることを世界で初めて説明したとされる。また化学者で1925年のノーベル化学賞の受賞者であるオーストリア・ハンガリー二重帝国の化学者リヒャルト・アドルフ・ジグモンディ(Richard Adolf Zsigmondy, ハンガリー名:Zsigmondy Richárd, 1865年4月1日 - 1929年9月23日)も1898年に、金の希薄コロイドを作ることに初めて成功している。

こうして、水溶液中の金コロイドが示す発色の類推から、ガラス中でも同様に金コロイドが赤色を作り出していると考えられた。

ガラスの着色剤には主に各種金属元素が用いられているが、発色のメカニズムは、金属または非金属元素イオンによるものと、金属または半導体コロイド粒子によるものの2種類に分かれる。

クランベリーガラスの赤色は、後者によるものであることが科学的に解明されたわけであるが、実際の製造工程では、前述の方法でガラス生地の中に均一に熔解させた金イオンを、冷却後再加熱することで凝集させ、所定の大きさのコロイド粒子に成長させることで得られている。金が均一に熔解した状態で冷却されたガラスは無色透明であるが、加熱し金属金コロイドが成長するに伴い赤く着色するとされる。

液体中の金コロイドの研究によると、色は液の状態によっても変わるが、10nm(ナノメートル)程度の微粒子の場合は概ね赤であり、粒径が小さくなると薄黄色、大きくなると紫~薄青、100ナノメートルを超えると濁った黄色となるとされる。

この発色現象について物理的な側面からの解説を見ていくと、金コロイドが色を呈するのは、コロイド粒子と光の相互作用(共鳴振動)によるもので、物理学で(局在)表面プラズモン共鳴(SPR:surface plasmon resonance)として知られている現象によるとされている。金コロイドの粒子径が大きくなるに従い、共鳴波長が長波長側に移動していくため、上記のように粒子径が小さい時には短波長の青色を吸収し液は黄色を呈し、大きくなるに従い緑色の光、赤色の光を吸収し、液の色は赤~赤紫から青色へと変化する。粒子径が更に大きくなり、吸収波長が近赤外域にまで移動すると、可視光を吸収しなくなるため液は再び無色になるが、粒子径が大きくなるにつれて(レイリー/ミー)散乱が起きるため、液は黄~白濁することになる。

金赤ガラスに関する学術的な報告は、「GLASS ガラス工芸学会誌」14号(1983年発行)の「赤色ガラスの分光透過率:刈谷道郎」に見ることができる。一部を引用すると次のようである。

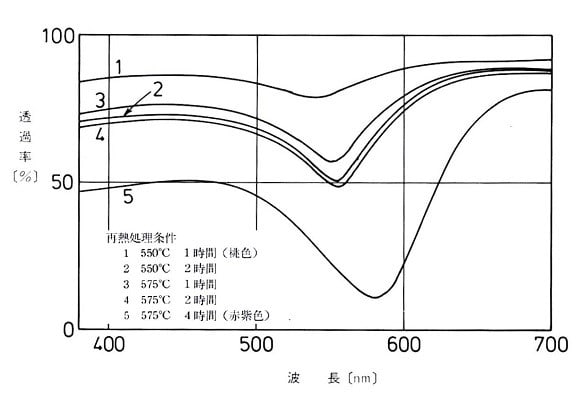

「ガラスを透過してくる光の吸収程度が波長によって異なるとき、ガラスは着色して見える。同じ赤色ガラスでも種類が金赤、銅赤、セレン赤のちがいによって分光透過率は異なる。・・・金赤ガラスはガラス中に分散した3~60nmの金コロイドによる着色であり、金含有量はソーダ石灰ガラスで約0.001%(10ppm)、鉛ガラスで0.1~0.01%(1000~100ppm)である。金赤ガラスの分光透過率は520~580nmに吸収曲線の谷があり、600~700nmの赤色域に透過率のピークがあり、400~500nmの青色域に第二のピークがある。このため弱い吸収では桃色、強い吸収では赤紫色となる。・・・

金赤の鉛クリスタルガラスの分光透過率が再熱処理条件によってどう変化するかを見ると、処理温度が高いと吸収が長波長側に移動し、処理時間が長くなると吸収が強くなる。・・・」

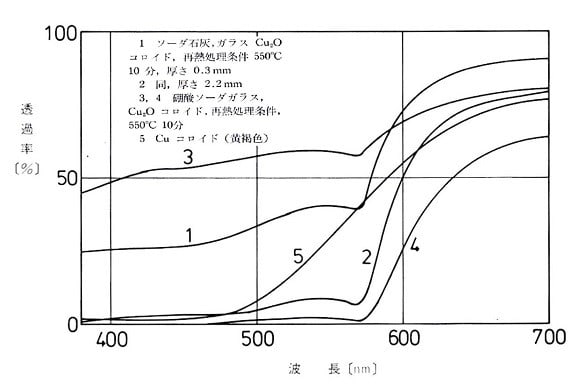

さてここまでは、金コロイドによる金赤ガラスを中心に話をしてきたが、類似の赤色ガラスには銅赤や銀赤、セレン赤も知られている。いずれも発色の原理は、ガラス中でコロイドを形成することによるが、銅赤は金属銅コロイドあるいはCu2Oコロイド、セレン赤は硫化カドミウム(CdS)とセレン化カドミウム(CdSe)との固溶体のコロイドによる着色とされる。CdS単独では黄色の発色であるが、CdSeを加えることで赤色の発色をすることから、セレン赤と呼ばれているようである。

金属銀コロイドも赤色を呈するが、条件により色の変化が大きく、恐らくこうした理由で安定した生産に適さないために実用的には使われていないのではと思われる。

さらに同論文には「金赤ガラス、銅赤ガラス、セレン赤ガラスは典型的な発色をした場合には、分光透過率が異なり色調も異なるため、容易に判別される。しかしながら発色条件が適切でないと、どの着色剤によるのか判別しがたいこともあり、その判別にはガラスを蛍光X線分析にかけるなどの直接的な分析手段が必要になる。」との記述もあり、赤ガラスの生産工程はなかなか複雑な面も持っていることが推測される。

次に同論文に掲載されている金赤、銅赤、セレン赤の分光過率データを示す。

金赤鉛クリスタルガラスの分光透過率、厚さ2mm(刈谷道郎、GLASS ガラス工芸学会誌、14号、pp2-5、図1)

銅赤ガラスの分光透過率(同、図3)

セレン赤ガラスの分光透過率(同、図4)

最後に、私のショップに置いているクランベリーガラス、銅赤ガラス作品を紹介させていただきながら本稿を終る。

最初は、透明ガラスを外に、クランベリーガラスを内側に被せた香水瓶。こうすることで、外形を大胆にカットしても、赤色ガラス部の厚みは変化しないため、均一な色が得られる。足と蓋は透明ガラスでできている。表面に金彩で紋様が描かれていたが、長年の使用でほとんど剥がれ落ちている。

クランベリーガラスを内部に被せたボヘミア製香水瓶(H14.5cm)

次は、イギリス製で、本体部全体がクランベリーガラス製のジャムディッシュ。ホルダーに掛けるための鍔(つば)部分は透明ガラスでできている。

クランベリーガラスでできているイギリス製のジャムディッシュ(H7.5cm)

同じくイギリス製のジャムディッシュだが、本体部分は上部のクランベリーガラスから底部の透明ガラスにかけてグラデーションになっている。更に縁と鍔をウランガラスで飾っている。通常照明の下で黄色に見えるウランガラス部(左の写真)は紫外線ランプ(ブラックライト)照射により緑色に発光する(右側の写真)。

クランベリーガラスと透明ガラス、ウランガラスを組み合わせたイギリス製ジャムディッシュ(H8.5cm)

イギリス製のワイングラスには、ステム(手で持つ部分)の内部に白いガラスでツイスト構造を取り込んだもの(オペークツイスト)がよく見られるが、次はそのツイスト構造にもクランベリーガラスと白色ガラスを用いており、ボウル部分もクランベリーガラスでできている。

ボウルとステムにクランベリーガラスが使われているイギリス製の古いワイングラス(H19.7cm)

フランス、ベルギー、ハンガリー製のワイングラスにも、透明ガラスの外にクランベリーガラスを被せ、これにカットを施して下地の透明ガラスとの間のコントラストを見せるものがあり、美しい外観を与えている。

透明ガラスボウルにクランベリーガラスを被せたフランス(Baccarat)製ワイングラス(H19.5cm)

透明ガラスボウルにクランベリーガラス、緑ガラス、青ガラスを被せたフランス(Saint-Louis)製ワイングラス(H8.5cm)

透明ガラスにクランベリーガラス、黄ガラスと緑ガラスを被せカットしたベルギー(Val-San-Lanbert)製ワイングラス(H21.8cm)

透明ガラスボウルにクランベリーガラスを被せたハンガリー(Aika)製ワイングラスのペア(H19.3cm)

白色ガラスとクランベリーガラスを組み合わせたものはボヘミア独特の印象を与える。

クランベリーガラスを内側に、外側に白色ガラスを合わせ、カットで内部のクランベリーガラスを見せたボヘミア製ゴブレット(H10.8cm)

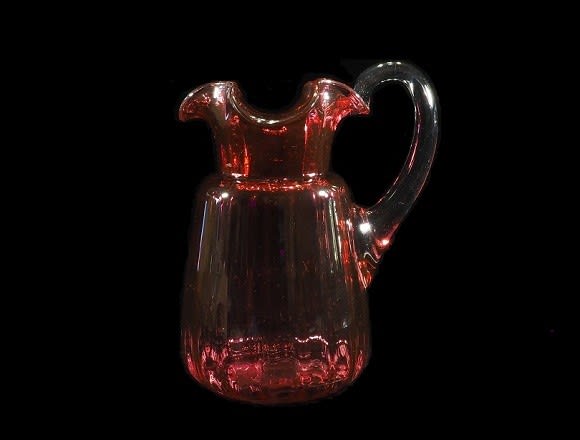

大きめのものでは、容器全体がクランベリーガラス製のものがある。

クランベリーガラス製のピッチャー(H18.5cm)

アール・ヌーヴォー時代のものと思われる物だが、ボウル全体をクランベリーガラスで作り、その口縁部を金彩で飾ったワイングラスもある。

ボウルにクランベリーガラスを用い、金彩で縁どられたフランス(Legras)製ワイングラスペア(H12.8cm)

次はアメリカ製で、クランベリーガラスとオパールセントガラスを組み合わせたオイル/ヴィネガー用の瓶。クランベリーガラス生地の上にオパールセントガラスで紋様が描かれているが、どのようにして作られたものだろうか。

クランベリーガラスに白色のオパールセントガラスを組み合わせたアメリカ製オイル/ヴィネガー瓶(H18cm)

以上は発色剤に金を用いたものだが、次に発色剤に銅を用いた銅赤を見ておこう。同じ金属コロイドによる発色とされているが、先に見たように銅の場合は短波長の青~緑の吸収が強いために、目で見る色は暗赤色と濃く見える。

最初は、透明ガラスに銅赤ガラスを被せ、カットを施したグラス。実はこのグラスは、ガラス工芸研究家の由水常雄氏が、18~19世紀にイギリスで流行したものを模して作成したもの。由水氏の説明によると、「当時の名作をもとに、発色の最も難しい銅赤のガラスを外側に被せて、イギリス独特の片やすりカットでデザインを決めた技法を再現。」と記されている。

由水常雄氏監修による銅赤被せガラスのぐい吞み(H6cm)

次は銅赤ガラスでできた皿の表面に、以前紹介したことのあるシルバーオーバーレイで文様を施したもの。

銅赤ガラスにシルバーオーバーレイを組み合わせた皿(D24.6cm)

次は、透明ガラスの外に銅赤ガラスを被せ、表面をカットして紋様をつけた、蝋燭照明用のホヤと思われるもの。

透明ガラスに銅赤ガラスを被せた蝋燭照明用のホヤ(H13cm)

次のデキャンターセットは1930年-50年代にボヘミアで作られたもので、透明ガラスに銅赤ガラスを薄く被せてそこに芸術的紋様を刻んでいる。

透明ガラスに銅赤ガラスを被せ彫刻したデキャンター・グラスセット(デキャンター H22.3cm、グラス H8.7cm)

最後に見ていただくのは、類似の赤いガラスだが、ボヘミアのガラス職人エーゲルマン(B.Friedrich.Egermann、1777-1864)が長年の研究の末に生み出したとされる、エーゲルマン赤あるいはルビーステインと呼ばれているもので1832年の発見である。透明ガラスの表面に塩化第二銅に他の材料を混ぜて得た液体を塗布し、過熱することで、表面に薄く赤色のイオン交換による層を形成させるもので、彼はこの技術の特許を取得している。今回議論したような意味での発色原理は不明であるが、色から判断すると、イオン交換でガラス表面に取り込まれた銅イオンがコロイドを形成しているものと推察される。浅く削るだけで紋様を描くことができる。次の作品では、削る深さに段階を持たせて、複雑な動物紋様を見事に描き出している。

表面を銅イオンで置換させたた赤色層に動物紋様を刻んだボヘミア(Egermann工房)製ゴブレット(H15cm)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます