これまでにも作品は何回か紹介する機会があったが、今回はウランガラスの話。ウランガラスは0.1~1%程度の微量のウランを黄色~緑色の着色剤として含むもので、紫外線照射により緑色の蛍光(波長530nm)を発するユニークなもの。1830年代にボヘミアで発見され、その後ヨーロッパからアメリカ、明治期の日本にも伝わり、多くの製品が作られた。そして、20世紀半ばにウランが核兵器に利用されるようになるまで生産が続き、その後はウランが戦略物資となるに伴い、生産の状況は各国ごとに異なるが、大幅に縮小された。

現在は、ウランに替わる別の着色材料が開発され、ウランへの依存は減少しているが、チェコではウランガラスの製造が国の独自の成果であるとの考えから、戦後も、生産は減少したものの一貫して製造を継続している。プラハのガラスショップなどでも新しい製品の数々を見ることができる。

もう一つの主要生産地であったアメリカでは、1943年にアメリカ政府がウランとその化合物を戦略的物質と位置づけ、ガラス工場を含む民間人の使用を厳しく制限していたが、1958年に制限が解除されウランガラスの製造が再開されている。

戦後の日本ではこうした国々とはやや異なる展開が見られる。日本のウラン鉱石の産地として岡山県の人形峠の鉱山は有名であるが、地元の上斎原村(現在の鏡野町)が(独)日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターの技術協力のもと、ウランガラスの開発可能性の調査を開始し、ウランガラスの安全性を確認したうえで、地場産業としてウランガラス製品を作ることを決めた。

現地には「妖精の森ガラス美術館」が2006年に建設され、ガラス器生産の工房を持ち、専任スタッフを配置して製造を行っている。美術館には「ウランガラス」(1995年 岩波ブックセンター発行)の著者であり、また国際原子力機関(IAEA)本部に勤務された経験を持つ、苫米地 顕氏(同館の名誉館長)のウランガラスのコレクションの数々が展示されている。

実は、1830年にボヘミアでウランをガラスの着色剤として利用するようになるはるか以前に、酸化ウランの利用が行われていたことが判っていて、その始まりは紀元後79年のローマ時代にさかのぼるという。

イタリアのナポリ付近のポジリッポで製造されていたガラスには1%程度の酸化ウランが着色剤として混合されており、黄色~緑色の美しい色彩を有していた。19世紀にこのガラス製品が再発見された時点ではウラン源としてはボヘミアのハプスブルク家直轄のヨアヒムスタールの銀鉱山に産するピッチブレンドのみが知られており、ローマ時代のガラス職人がどこからウラン鉱石を調達したのかは今もなお謎とされている。

ウラン化合物の原子価は+2価から+6価をとり得る。このうち、一般に+6価が最も安定である。これに対し、+2価と+5価は特に不安定であり、特殊な条件でないと存在できない。+4価は硝酸水溶液および酸化物等では安定な価数であり、水溶液にしたときには緑色になる。+3価の水溶液は赤紫色となるが安定せずに、水を還元して水素を発生させながら+4価に変化するため、色も緑色に変化する。+6価は水溶液中でも安定であり、ウラニルイオン (UO 2 2+) となって、水溶液は黄色を呈する。水溶液に限らず、+6価のウランは一般に黄色を呈するため、イエローケーキと呼ばれる。

このウランを含む水溶液の色から類推できるように、ウランガラスは黄色~緑色に着色する。私はこの事から、ウランガラスの色はウランの価数により決まり、4価で緑色、6価で黄色に着色するものと考えていたが、先日(2019.10.24)訪問した上記の「妖精の森ガラス美術館」で聞いた説明では、純粋なウランを着色剤に用いたものは黄色に着色し、更に別の金属イオンを添加することで緑色やその他の色を得ているということであった。

ウランガラスの色に関しての論文はあまり多くなくて、私もまだ先の本「ウランガラス」を見たことはないが、手元の日本ガラス工芸学会誌、「GLASS」56号(2012年発行)に掲載された「世界のウランガラス 欧米と日本」(畠山耕造)には、次のような記載があり、ウランガラスの色には更にいくつもの種類が含まれているようである。

「19世紀から20世紀にかけて多くのウランガラスを製造したリーデル社の色見本を見ると、黄緑から次第に濃い緑へ、そして最後に海のような深い紺碧に至る『アンナグリュン:Annnagrun』(アンナの緑)が4色と、明暗2種の黄色『アンナゲルプ:Annagelb』(アンナの黄)が載っている。・・・また19世紀後半にアメリカで開発され、イギリスでも盛んに製造された夕日のような茜色やピンク色の『バーミーズガラス:Burmese glass』では、ウランとともに金が用いられた。」

現在、私のショップにあるウランガラスの色は、これほど多様なものはなく、大きく黄色と緑色に分けることができる。

先ず、黄色の作品からご紹介する。写真には、通常の照明下の本来の色のものと、紫外線(ブラックライト)照射により緑色に発光する様子とを合わせて示している。

最初の作品は大きな皿または花器と思われるもの。ウラン発光としては、ごく弱いようである。

黄色発色のウランガラス製花器(高さ:8.2cm/直径:31cm、上:通常光/下:紫外光)

次はウランガラス製のカップに非ウランガラス製のステムとフットを組み合わせたアイスクリームカップ。

黄色発色のウランガラス製アイスクリームカップ(高さ:8.8cm/直径:9.8cm、上:通常光/下:紫外光)

次はウランガラスに乳白色ガラスを組み合わせたオイル/ヴィネガー用のポット。ストッパーは非ウランガラス製。

黄色発色のウランガラス製ポット(ストッパーを含む高さ:14.4cm/直径:7cm、左:通常光/右:紫外光)

次はウランガラス製のボウルとステムに、非ウランガラス製の褐色のフットを付けたアザミの花の形を模したワイングラス。

黄色発色のウランガラス製ボウル/ステムとオレンジ発色の非ウランのフットが組み合わされているワイングラス(高さ:12.6cm/直径:6cm、上:通常光/下:紫外光)

次はウランガラスに金彩を施した豪華なデキャンタとグラスのセット。1900年初頭に作られたオールドバカラと見られる。デキャンタのハンドル部とストッパー、およびグラスのステムとフット部は非ウランガラスでできている。

黄色発色のウランガラス製デキャンタとグラスに金彩を施したもの(ストッパーを含むデキャンタ 高さ:20.2cm/直径:8cm、グラス 高さ:7.3cm/直径:4.2cm、上:通常光/下:紫外光)

次の2種は、共にウランガラスを用いたジャムディッシュ。最初の作品はウランガラスを含む乳白色のオパールセントガラス製。2番目のジャムディッシュはクランベリーガラス(2019. 9.27公開の本ブログ参照)にグラデーションを持たせた本体に、ウランガラスの縁取りを加えたもの。

黄色発色のウランガラス製ジャムディッシュ(高さ:6.4cm/直径:13.9cm、左:通常光/右:紫外光)

黄色発色のウランガラスによる縁取りを施したジャムディッシュ(高さ:8.5cm/直径:14.1cm、左:通常光/右:紫外光)

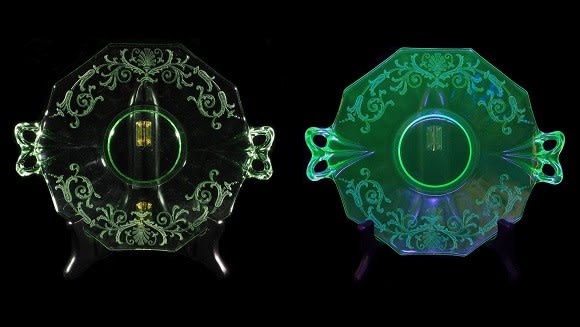

続いて緑色に着色させたウランガラスを使用した各種のガラス器を紹介する。紫外線(ブラックライト)照射による発光色は黄色に着色させたものと同じ緑色である。

最初は小型のマヨネーズカップと呼ばれるもので、プレス成型による。

緑発色のウランガラス製マヨネーズカップ(高さ:4.9cm/直径:7.2cm、左:通常光/右:紫外光)

次はウランガラス製カップに非ウランガラス製のステムとフットを持つ小さめのワイン/リキュールグラス2種。カップにはエッチングによる紋様が施されている。

緑発色のウランガラス製リキュール/ワイングラス(高さ:12.1cm/直径:6cm、左:通常光/右:紫外光)

緑発色のウランガラス製ワイングラス(高さ:12.1cm/直径:6cm、左:通常光/右:紫外光)

次は配色からウォーターメロンと呼ばれているもので、カップとステム部は赤いクランベリーガラスでできていて、フット部に緑色のウランガラスが用いられている。2種ご紹介する。

ウォーターメロングラス 1/2(高さ:10.5cm/直径:9.2cm、上:通常光/下:紫外光)

ウォーターメロングラス 2/2(高さ:10.7cm/直径:8.7cm、上:通常光/下:紫外光)

次は、ウランガラス製プレスガラス皿。アメリカで大量生産されたものと思われる。

緑発色のウランガラス製皿(厚さ:1.8cm/直径:21.4cm、左:通常光/右:紫外光)

次は、ロブマイヤー製のワイングラス。ウランガラス製の楕円形カップと非ウランガラス製のステムとフットからなる。ウランガラスのカップには細密なエングレーヴィング紋様が施されている。マリアテレジアグラスの愛称を持つ。

緑発色のウランガラス製マリアテレジア・ワイングラス(高さ:13.2cm/直径:6.6cm、左:通常光/右:紫外光)

次は、ウランガラスの外側にクランベリーガラスを被せカメオ彫りと金彩が施されたもの。ウランガラスの表面にはエグランチェと呼ばれる微細なエッチング紋様が刻まれている。

ウランガラスにクランベリーガラスを被せ彫刻を施した小物入れ(高さ:5.8cm/直径:12.8cm、上:通常光、下:紫外光)

同上の作品の部分

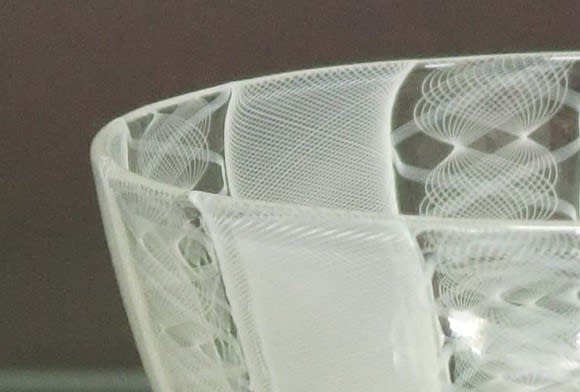

最後に紹介するのは、先日「妖精の森ガラス美術館」を訪ねた時にお土産に購入した、ウランガラスとレースガラスとを組み合わせたぐい吞み。日本人作家らしい繊細な仕上がりになっている。

「妖精の森ガラス美術館」のショップで購入したウランガラスとレースガラスとを組み合わせたぐい吞み(高さ:4.8-5.1cm/直径:6.9-7.1cm、上:通常光、下:紫外光)

同上の作品の部分

1830年にウランガラスが(再)発見された当時、紫外線ランプはなく人々はウランガラスの示す発光現象を充分認識していなかったようであるが、太陽光に含まれる紫外線にも反応することから、その独特の美しさを感じていたであろうと考えられている。

また、少し前までは紫外線により発光するガラスとして知られるものはウランガラスだけであったが、発光現象だけを見ると他にも種々あるのではと思う。

例えば、窓ガラスとして一般に用いられるようになっているフロートガラスは溶融スズの上に溶けたソーダライムガラスを流して作られるが、その時微量のスズがガラス表面に溶け込む。このスズイオンは紫外線により赤く発光することを若い頃職場の先輩から教わった。この方法で、フロートガラスのスズに接していた面と、反対側の自由表面とを区別するのに用いるのであった。

最近の例としては、希土類金属イオンを用い赤、青、緑の発光を示す蛍光ガラスが、住田光学ガラスから発表されている。その内容は次のようである(Materials Integration Vol.17, No.3, 2004)。

赤、緑、青の蛍光ガラス(住田光学の発表論文から筆者作成)

さて、ウランガラスというと、そこに含まれるウランが持つ放射能のことが当然問題になる。上記の新しい蛍光ガラスには希土類金属が使われていることから判るように、紫外線による発光現象と放射能とは全く別の現象である。そこで、ウランの持つ放射能について簡単に見ておこうと思う。

我々日本人は、広島・長崎での被爆体験、そして東日本大震災時の福島原子力発電所の事故など放射能の危険にさらされた経験があり、どうしても放射能には敏感である。人形峠の「妖精の森ガラス美術館」でもこうした点に配慮し、ウランガラスに含まれているウラン量を0.1%に設定している事、そしてこの量のウランが持つ放射能のレベルが、人体に通常含まれているカリウムの総量が持つ放射能のレベルと同等であり、安全面では問題のないことを説明していた。

そのウラン、人形峠などの鉱山から得られる天然ウラン鉱物には、通常3種類のウランが含まれている。ウラン238、ウラン235、ウラン234という同位体である。同位体というのは、化学的な性質が同一であるが、質量のやや異なる元素のことさすが、これらすべてのウランからは放射線が出ていて、その強度は異なっている。

通常、この放射能強度は半減期で示されることが多いが、ウラン238では約45億年、ウラン235は約7億年、ウラン234は約246年である。半減期が長いほど放射能は弱い。単純計算で、ウラン235はウラン238の約6倍の強さとなる。

一方、天然に産出されるウラン鉱物中のこれら同位体の構成比率は、ウラン238が99.274%、ウラン235が0.7204%、ウラン234は0.0054%である。

天然ウランの放射能を考える場合、やや面倒な計算になるが、まず天然ウランがウラン238とウラン235だけから成っていると仮定すると、ウラン235はその放射能のうち約4.8%を占めることになる。しかしながら、天然ウランにはさらにウラン234が含まれていることを考慮する必要がある。ウラン234はウラン238の崩壊によりできるひ孫核種であり、ウラン238とウラン234は放射平衡を形成している。このため天然ウラン中に存在するウラン234はウラン238と同じだけの放射能をもっている。これらより、天然ウラン中でのウラン235に由来する放射能は、約2.4%と算出できる。そして天然ウランの放射能比はウラン238とウラン234由来のものがそれぞれ48.8%となる(ウィキペディアの「ウラン」から)。

この放射能強度は0.1%の天然ウランを含む1グラムのウランガラスに換算すると、約25Bqという強度になり、この数値は1グラムのカリウムの放射能強度31Bqに比べると同等以下ということになる(天然に存在するカリウムの同位体の一部に放射能を持つものが含まれているため)。この値をどう見るかは、それぞれ個人差があるところと思われるが、こうした計算結果を参考にして、製品としてのウランガラスの安全性を判断すればいいと思う。