私どもが開いているアンティークガラスショップの主な商品はというと、やはりワイングラスということになる。普段使いできるアンティークと謳っているが、100年程度以上前に作られた古いものだけではなく、もう少し新しい時代の、いわゆるヴィンテージ品も加えるようにしている。

扱っているガラス器全体で見ても、ドリンキングアイテムが中心になり、それ以外の商品と言えば、食器ではボウルやディッシュ(皿)、それにコンポート(脚つきの皿)などが少し加わる程度である。ベース(花瓶)、オーナメント(装飾品)も含まれるがやはり数は少なくなる。

ドリンキングアイテムにも、様々なものがあり、ワイングラスのほかにも、デカンタやピッチャー、アイスバスケットをはじめとして、用途ごとに大きさやデザイン、色の異なるグラス類があって、膨大な種類のものが世界中のメーカーで作られてきているので、ショップで紹介できるのはその中のごくごく一部である。

手元にあって、ヴィンテージ品の調査時の参考にしている本に「世界のガラス器」(JTBのMOOK リビングアート・シリーズ2、1991年発行)があるが、ここにはドリンキングアイテムコレクションとして、ウォーターフォード クリスタルやバカラに始まり、当時日本で買うことのできた、内外の32社の代表的なグラス類が紹介されている。

「世界のガラス器」(JTBのMOOK リビングアート・シリーズ2、1991年発行)の表紙

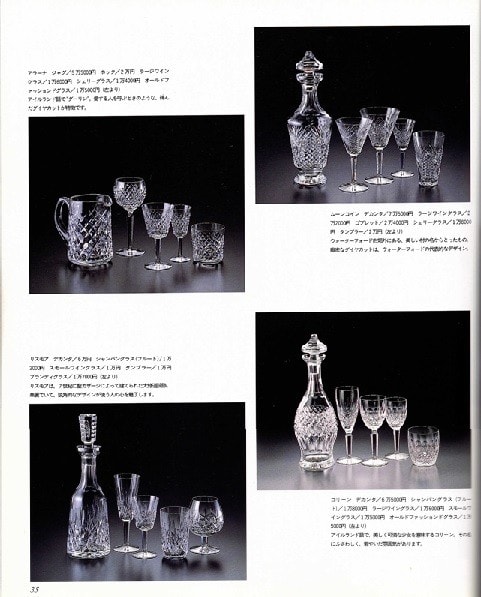

これらドリンキング・グラス類を用途で分けると、ワイングラス、リキュールグラス、シェリーグラス、ゴブレット、シャンパングラス(フルート型、クープ型)、ウィスキーグラス、ブランデーグラス、タンブラーなどがあり、各メーカーから販売されていて、名前が付けられた商品群にも、それぞれこうした用途に応じたものが揃っている。

ウォーターフォード社のドリンキング・アイテム製品紹介例(「世界のガラス器」より)

こうした名の知られたグラス類は近・現代の物ではあるが、顧客の要望に応えるべく、ある程度は品ぞろえをするように心がけて、集めている。

国内メーカーであるHOYAクリスタル、カガミクリスタル、佐々木ガラス、カメイガラス製のグラス類もこの本では紹介されていて、こうした商品も気に入ったものがあれば、見つけては入手するようにしている。ただ、4社のうちHOYAクリスタルとカメイガラスは今は存在していない。

「世界のガラス器」で取り上げられているメーカーとその代表的な製品の一部を紹介すると次のようであり、それぞれの名前のついた製品中にワイングラスが含まれる。

・ウォーターフォード クリスタル(Waterford Crystal、アイルランド)

「アラーナ」、「ムーンコイン」、「リズモア」、「コリーン」

・バカラ(Baccarat、フランス)

「ダッサス」、「ツアー」、「アルクール」、「マッセナ」、「ローハン」、「コンデ」

「パーフェクション」、「ネプチューン」、「ナルシス」、「エルベフ」、「ラファイエット」

・サン・ルイ(Saint Louis、フランス)

「フィルママン」、「トミー」、「クレオ」、「ティッスル」、「バルトルディ」、

「フロランス」、「ポメロル」

・ラリック(Lalique、フランス)

「ランジェ」、「トレーヴ」、「トスカ」、「チュイルリー」、「ルクソール」、

「クロ・ヴジョー」、「フラム」、「ケプリ」、「シメール」

・ドーム(Daum、フランス)

「ボレロ」、「コレイル」、「イアアーゼ」、「シノン」、「オルセー」、「チャグニー」

・ローゼンタール(Rosenthal、ドイツ)

「ロマンス・レリーフ」、「ロマンス・ストロー」、「オフェリア」、「アシンメトリア」、

「キュポラ」、「センチュリー」

・パイル(Peill、ドイツ)

「マリー・ルイズ」、「ベネチア」、「セシール」、「フェリシィア」、

「アイシス」、「メシーナ」

・テレジアンタール(Theresienthal、ドイツ)

「シンフォニー」、「ユーゲントシュティール」、「テレジア」

・ショット・ツヴィーゼル(Schott Zwiesel、ドイツ)

「ヴォーグ」、「フィネッセ」

・ボヘミアン・ガラス(Bohemian Glass、チェコ)

「パネルドガラス」、「ケースドガラス」、「500PKシリーズ」、

「ボヘミアワイングラスシリーズ」、「カリガラスシリーズ」

・モーゼル(Moser、チェコ)

「パウラ」、「マハラニ」、「スプレンディッド」、「ロイヤル」、「モーツアルト」

・バル・サン・ランベール(Val Saint Lambert、オランダ)

「ラエケン」、「クラウン」、「シカゴDDF」、「メッテルニヒ」、「パンプル」、

「ベレット」

・コスタ・ボダ(Kosta Boda、スウェーデン)

「ピピ」、「シャトー」、「ポエム」、「ライン」

・アトランティス(Atlantis、ポルトガル)

「ファンタジー」、「サラ」、「オビドス」、「リリック」、「アルカダス」、

「シャトレー」、「フォリージュ」、「アラベスク」、「バスコダガマ」、

「サレム」、「ウォルデン」、「ニューヨーク」、「ジェノバ」

・カガミクリスタル(Kagami Crystal、日本)

「K2高級細脚ライン」、「K7高級細脚ライン」、「K18 高級細脚ライン」、

「K30 高級細脚ライン」、「K32高級細脚ライン」、「サンクラール」、

「ロンド」

このように、これら膨大な種類のワイングラスが製造されているのであるが、ここで取り上げられている、ほとんどすべてのワイングラスには何らかのガラス工芸面での装飾加工が施されている。

その加工とは、カット、グラヴィール(エングレーヴィング)、サンドブラスト、エッチング、エナメル絵付け、金彩加工、レース・ガラス、被せガラスなどの技法を用いて行われるものである。またガラス生地自体にも種々の着色がなされている。

ショップで保有しているものの中からその一例を見ると次のようである。

ウォーターフォード クリスタル製ワイン/シャンパングラス(2023.8.13 撮影)

バカラ製ワイングラス(2023.8.13 撮影)

サンルイ製ワイン/リキュールグラス(2023.8.13 撮影)

ラリック製ワイングラス(2023.8.13 撮影)

ドーム製ワイン/シャンパン/リキュールグラス(2023.8.13 撮影)

モーゼル製ワイン/シャンパン/リキュールグラス(2023.8.13 撮影)

パイル製ワイン/シャンパングラス(2023.8.13 撮影)

ロブマイヤー製ワイングラス/ゴブレット(2023.8.13 撮影)

ボヘミア・ガラス製ワイン/シャンパングラス(2023.8.13 撮影)

ヴェネチア製ワイングラス(2023.8.13 撮影)

当店で多く扱っているその他のヨーロッパ・アメリカ製ワイン/シャンパングラス(2023.8.13 撮影)

カガミクリスタル製ワイングラス(2023.8.13 撮影)

ギヤマンと呼ばれた頃、元治2(1865)年製作のワイングラスペア(2023.8.13 撮影)

博物館にもあるような、18世紀頃に作られたワイングラス(2023.8.13 撮影)

ワイングラスを扱うときの楽しみは、こうしたガラス工芸の技法に触れることであり、その大胆なカットや、繊細な彫り紋様を見るとき、金彩の美しさや、手描きで描かれた人物像を鑑賞するときである。そう思ってきた。

ところが、ごく最近、元の職場の上司Aさんが来店され、昔話などをしていたところ、最近ワイングラスを割ってしまったので、替りのワイングラスが欲しいのだとのこと。店にある何種類かのグラスを見ていただいたが、どれもご希望に合わないようで、どのようなものを希望されるのか改めて伺ったところ、シンプルで何も装飾のない普段使いの物がいいとのことである。

確かに、私のショップのワイングラスには何らかの後加工が施されていて、ご希望に合ったタイプのものは扱っていなかった。

これは、もともと当ショップの主要コンセプトが、「130年ほど前、避暑地軽井沢の始まった頃、当地に別荘を持っていた外国人が使用したであろうガラス器を集めて、現代の皆さんにご紹介する」ということであり、最近流行しているプレーンな装飾のないグラス類を販売することではなかったので、Aさんが希望されるような商品が見当たらないのは当然のことであった。

しかし、できればこうしたご要望にも応えたいとの思いがあり、最近話題になっているワイングラスにはどのようなものがあるのか、あらためて調査をはじめた。

一番よく知られているものはRiedel社のものだと思うが、そのほかにもSchott/Zwiese社からも業務用などプレーンなものが販売されているし、国内品では木村硝子店の扱う製品も話題になることがある。

先ずはということで、手元にあった本「すぐわかる ガラスの見わけ方」(井上暁子監修、2001年東京美術発行)でRiedel社の項を見ると次のように記されている。ちなみに、この本でも多くのワイングラスが紹介されているが、プレーンで装飾の一切ないグラスとなると、ロブマイヤー製とリーデル製ぐらいなものである。

「すぐわかる ガラスの見わけ方」(井上暁子監修、2001年東京美術発行)の表紙

「秘密は形と大きさにあり ワインをもっとも美味しくするグラス」という見出しがあり、次の解説文が続く。

「・・・グラスの大きさや形がワインの味わいを左右する・・・。赤ワイン用のグラスが白ワイン用よりも大ぶりなのは、その豊かな香りをいっそう引き立たせるため。・・・こうした『ワインの個性に合わせたグラス』を世界で初めて誕生させたのが、1756年に創業したリーデル社だ。

1973年に発表した『ソムリエ』シリーズが単に赤ワイン、白ワインといった区別だけではなく、ワインの作られるブドウの品種に合わせてサイズ、形状の異なる十種類のグラスを揃えた・・・このシリーズは、ワインの持ち味を引き出すよう、大きさや形を微妙に調節した、画期的なグラスとなった・・・」

続いて、ワインの香りだけではなく、味わいにも配慮したグラスの形状設計がなされているという解説がある。

「・・・それぞれのグラスが舌の上の味を感じる部分に適切に流れ込むような形にデザインされている。

たとえば、渋みが強く酸味のひかえめな赤ワインなら、酸味を感じる舌の中央にあたるように縁が広く大ぶりの形に、また、酸味の強いワインは、甘みを感じる舌の先端にあたるように縁をカットして外側にカーブさせ、酸味を自然にやわらげるといったぐあいだ。・・・

・・・ワインのもつ美しい色をストレートに楽しむため、装飾はほどこさないのが、リーデル流だ。」

ここで「世界で初めて」という表現が出ているが、人とワインの付き合いは紀元前3500年に遡るとされる。その歴史の中で、ワインをよりよく楽しむための道具として、ワイングラスの大きさやボウル部の形状に、ではそれまでどの程度関心が払われていたのだろうか。

海外事情はすぐには判らないが、手元にある書籍「Wine」(桑山為男著、1973年ザ・イースト・パブリケイション発行)を見てみると、400ページに及ぶ大部の本であるが、ワイングラスについての記述はほんの僅かである。

偶然ではあるが、この本が発行されたのは、リーデル社が「ソムリエ」シリーズを発表したその年である。

「Wine」(桑山為男著、1973年ザ・イースト・パブリケイション発行)の表紙

次の写真は、オリジナルなワイングラスとして、各種ワインとこれに対応したワイングラスが添えられたものであるが、ワイングラスについてはサイズや容量など、詳しい説明はない。

ワインの種類は写真左からシャンパン、ボルドー赤ワイン、ボルドー白ワイン、ブルゴーニュ赤ワイン、ブルゴーニュ白ワイン(以上写真―1)、続いてモーゼル(又はライン)、アルザス、アンジュ―、ポート、シェリー用(写真ー2)である。

「オリジナルなワイングラス」として掲載されているワインと専用のワイングラスの写真ー1(「Wine」より)

「オリジナルなワイングラス」として掲載されているワインと専用のワイングラスの写真ー2(「Wine」より)

写真で紹介されているワイングラスは、エングレーヴィングの紋様から、カガミクリスタル製と推察できるが、それ以上の詳しい解説はない。「オリジナルなワイングラス」とあるので、桑山氏が働いていたホテルオークラ用の特注品であった可能性が高いと思うが、だとすれば流石の品ぞろえである。これらのグラスが一般にも販売されていたかは定かではない。

ただ、偶然であるが、写真ー1の「ボルドー赤ワイン」用のグラスと同等の品は、前掲の写真でも紹介しているが、今私の手元にある。

「ボルドー赤ワイン」用のワイングラス(2023.8.13 撮影)

さて、この写真に続く項「グラスについて」では次のように記されている。

「ワイングラスは、透明で、チューリップ型が理想的である。チューリップ型は、芳香ブーケを集めるのに最適の形である。グラスの大きさは、赤ワイン用が白ワイン用より少し大きい。大体6オンス~8オンス*である(白ワイングラス4オンス~6オンス)。

その赤ワイン用は、バーガンディータイプとボルドータイプがあり、前者が大きい。バーガンディーワインを、ブランデーグラスで飲む人もいる。日本のレストランでポートワイングラスやシェリー用の小さなグラスを出すところもあるが、もちろん間違いで、これではワインのおいしさをつかみにくい。

ついでにシャンパングラスについて触れると、日本ではシャンパンといえば、クープ型を使っているが、クープ型を使う国は、日本とアメリカぐらいのもので、ヨーロッパではフリュート型である。

いずれにせよワイングラスは、色を見たり、匂いをかぐ関係から、大きい目の方がよいのである。」(* 筆者注:ワインの場合1オンス=30cc とされる)

著者の桑山為男氏は、出版当時ホテルオークラの酒場課長であるから、第一人者といってよいであろう。著書の「序」でもホテルオークラ取締役会長野田岩次郎氏が「・・・桑山君は、十余年前、まだこの国ではワインが一般の話題にされない頃から、ひそかにワイン研究に乗り出し、ひたすら、その道の奥義を究めようと努力し、ホテル派遣員としてフランスのボルドー、ブルゴーニュ、シャンパン等にて研修を重ねた上、『シュバリエ・デュ・タートヴァン - ワイン騎士団』協会、並びに『シュヴァリエ・ド・コトー・ド・シャンパン - シャンパン騎士団』協会々員に推挙された。我が業界では初のことで、・・・」と賛辞を送っていることからも著者の社会的評価が推察できる。

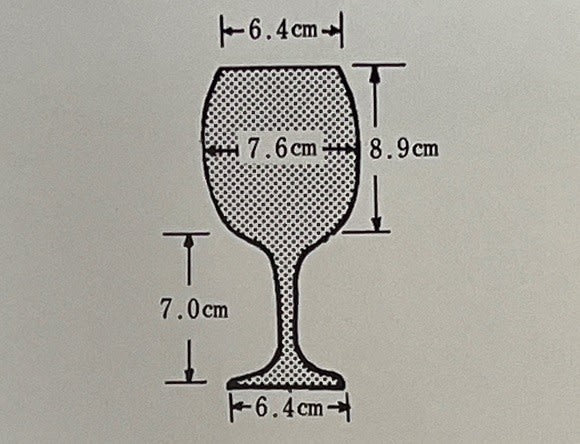

ただ、他方で「グラスについて」に添えられている「ボルドー型正式のサイズ」とする図の方は簡単なもので、次のようなものである。

「ボルドー型正式のサイズ」として掲載されているワイングラスの図(「Wine」より)

こうしてみてくると、ヨーロッパの影響を受けて、国内でもワイングラスのサイズや形状に対して、ある程度の配慮がされていることが判るが、確かにリーデル社のオーナー氏が指摘するまでは、ワイングラスの大きさやボウル部の形状とワインの味わいについての詳細な検討は、それほどなされていなかったと思われるのである。

書籍「すぐわかる ガラスの見わけ方」の「コラム」欄には、リーデル社のワイングラス開発のこぼれ話が紹介されていて、次のようである。

「ワインの味の違いを発見! 偉大な九代目当主、クラウス

ソムリエシリーズの生みの親は、9代目当主のクラウス・リーデル。・・・お遊び気分で、同じワインをさまざまなグラスで飲んだところ、まったく違った味がしたのにびっくり!

ワインの専門家の友人でさえ、別のワインを飲んでいると思ったほどの味の違いに、クラウスはグラスの形状がワインの味わいを左右すると気づき、革新的なグラスの開発を始めたのである。」

現在のリーデル社の公式HPを見ると、様々な形状のものが掲載されていて、グラスの高さとボウル部の容量をグラフにすると次のようであり、ワインの品種ごとに最適化されたというグラスの品ぞろえの多さが実感される。そして、これらのほとんどはマシンメイドであると記されている。

今回この中から赤〇で印をつけたワイングラスを手配してみた。こうした品揃えはリーデル以外の他のメーカーにも見られるので、Aさんにご紹介する予定の数点のワイングラス以外にも、試みに同種のものや、他社の同等品についても合わせて入手してみた。

リーデル社のワイングラスの品揃え(同社HPの資料から筆者作成)

今回、こうして入手した装飾のないプレーンな現代のワイングラスについて、Aさんに入荷のご連絡をしたところであるが、果たして気にいって下さるだろうか。

ショップを開いてから現在まで、ずいぶん多くのワイングラスを扱ってきたがプレーンなものはほとんど扱ってこなかったので、これからは、お馴染みになった顧客の方々にも紹介して、反応を見てみたいと思っている。

他方で、ワインの味が判らない私としては、クラウス・リーデル氏の考えに盾突くつもりなど毛頭ないが、やはりアンティーク・ワイングラス類に見られる様々なガラス工芸の技法を駆使した、人の手になる工芸製品のよさを味わいながら、日常的にも使っていただきたいと思っているのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます