今週、このブログの開始以来の累積閲覧数が、10万を超えたと判った。開始してからの日数も1000日を超えたばかりなので、平均、日に100件の閲覧をしていただいたことになり、思いがけない数字を大変ありがたく思っている。

関西在住の友人から、「軽井沢での日々を綴り、皆に送ってはどうか」、と勧められて始めたこのブログだが、何とか3年間続けることができた。子供の頃から日記は三日坊主であったし、学校での作文の時間も、とても苦手だったので、自分でもこうして書き続けていることには、意外な気がしている。しかし、こうして多くの閲覧数を見るとそれが励みになり、今では生活の一部になっていて、重要な位置を占めるようになってしまった。

今日の読売新聞の「編集手帳」に先日亡くなった作家の田辺聖子さんのことが、私の場合とは比べるべくも無いが、次のように出ていた。

「<もろもろの/恩かがふりし/ひとよかな>◆かがふるは受けるの古語で、人の世からたくさんの恩を受けたとの意味だが、この感慨にいたるには晩年までかかった。書きたいから受けた仕事なのに、結果的にはふりかかる火の粉を払わねばならぬという心に余裕のない毎日だったと、多忙な時代を振り返っている◆」

さて、今日はガラスの話。成形し完成したガラス器の表面に種々の加工を施す技術の一つにシルバーオーバーレイというものがある。文字通り、ガラス表面に銀を貼り合わせる技法である。

私共のガラスショップにも少しではあるが、このシルバーオーバーレイ技法を用いた製品がある。すでに販売してしまったものもあるが、これらの一部を紹介すると、次の写真ようなものがある。

シルバーオーバーレイを施した緑色ガラス香水瓶(高さ75mm、径53mm)

この最初の写真は、緑色ガラス製の香水瓶に厚く銀が盛られているもので、描かれている紋様も太く単純な形状をしている。

もう一つは、比較的多く見られるもので、透明ガラスでできたグラスのボウル部分と、フット部分が銀で葉の紋様に装飾されているが、それほど微細なものではない。

シルバーオーバーレイで葉紋を施した透明ガラス製クープ

また、次の写真は、赤と黒の強いコントラストのグラスで、透明ガラスでできたボウルの内側に赤いガラスを被せ、透明ボウル部分の外側に銀で微細な花と葉の装飾が加えられている。ステムとフット部は黒色ガラスでできていて、フット部の周縁にも銀が施されている。とても印象的な製品に仕上がっている。

透明ガラスボウルの内側に赤色ガラスを被せ、外側にシルバーオーバーレイを施したカクテルグラス(高さ130mm、径80mm)

このシルバーオーバーレイの技法について詳細を知りたくて、国内のガラス工芸の本やガラス工芸学会誌の報告例を当たってみたが、この技術に直接言及したものは見つけることはできなかった。ガラスの加飾法は各種のものが紹介されているのだが、ガラス表面に金属加工を施すものとしては、鏡に関するものがほとんどであり、シルバーオーバーレイに関しては、ウィキペディアの英語版に若干の情報がみられるという状況であった。

今回は、このウィキペディアとそこで参考文献として挙げられている情報を引用し、シルバーオーバーレイという技術をみてみようと思う。

シルバーオーバーレイの技術は、基本的に電気メッキ技術である。ガラスや磁器製品に銀メッキをするためには、先ずこれらの表面に導電性の被膜を形成しなければならないが、そうした基本的な技術に関する特許が1870年頃から連続して出願されている。出願年と発明者とを順に並べると次の様である。

●1879年・・・Frederick Shirley(USA)

●1889年・・・Erard and Round(England)

●1893年・・・John Sharling(USA)

●1895年・・・Friedrich Deusch(Germany)

ただ、これらの特許は発明者らが製品を作るために(形式的に?)出願したという傾向が強いようで、銀メッキ技術そのものは、特許出願以前から知られていたとされているが、実際の発明者は判らないという。

この導電性被膜は、銀とテレピン油を含むフラックスで、シルバーオーバーレイを施す磁器やガラス器の表面に塗布した後、それら全体を比較的低温に加熱して焼き付ける。これを冷却し、洗浄してから、銀メッキ処理をすることで、器体にしっかりと銀膜を形成することができる。

銀の厚さは、通電時間で制御されるが、当時は30時間ほどをかけていたようである。具体的な厚さの情報はないが、指で触ると厚みを感じることができるとある。

手元にある前出の写真の赤/黒のカクテルグラスで測定したところでは、0.2㎜ほどの厚さがあり、香水瓶ではもっと厚く、0.4㎜ほどになっている。

この技術の重要なところは、形成された銀膜のガラスへの密着性にあるが、ドイツ人のFriedrich Deuschの発明のポイントもここにあるとされる。花瓶などのシルバーオーバーレイの対象物を、先ず機械彫りまたはフッ酸処理により、表面を粗面化した後にフラックスを塗布する。その際、描かれる紋様に応じて、非常に精度よくシルバーオーバーレイをかけたくない部分をマスキングする必要がある。こうした準備工程の後、銀メッキが施される。

また、ドイツのシルバーオーバーレイの技術のもう一つの特徴として、銀の純度の高さが指摘されている。通常スターリングシルバー(STERLING SILVER)と呼ばれる92.5%またはそれ以上の純度で作られ、この証として、製品の底や側面部分には、純銀相当ということで1000と刻印されるが、銀膜の一部に直接描きこまれることもあったという。

Friedrich Deuschはシルバーオーバーレイ製品を、1907年にフランス・ボルドーで開催された博覧会に出品し、1912年にはドイツに Deusch & Co.を設立している。また、これに続いてドイツでは、シルバーオーバーレイを専門とする会社、Friedrich Wilhelm Spahr社やAlfred and Manfred Vehyl社などが創設されている。

これらの会社では、素材となる磁器製品はRosenthal, Hutschenreuther, Thomas Bavaria, Krautheim & Adelbergなどのよく知られた会社から購入しているが、シルバーオーバーレイを施した製品には自らの名前を付けて販売した。ガラス製品の場合にも近隣のWMFなどから購入し、同様に自社ブランドで販売していたとされる。

ところで、花瓶などの場合は、銀メッキを施したガラス面を裏側から見ることはないが、グラスや皿、鉢へのシルバーオーバーレイではガラスを透して見える色が問題になった。1889年のErardの技術は銀の表面は美しいものであったが、ガラス側からは変色して黒く見えるという欠点があった。

これを解決したのが、1893年のJohn Sharlingの特許技術であった。Erardの技術より複雑な工程になったようだが、ガラス側から見た外観は、雪のように白く、永久に変化しないものであった。Sharlingの技術も、Erard同様銀メッキ技術を用いている点には変わりがない。

彼はこの新技術を、アメリカ国内とヨーロッパに公開したので、1895年までに、アメリカでの大量生産と共に、チェコ、イタリア、フランス、イギリス、オーストリアでもシルバーオーバーレイ製品の生産が行われていた。これは1920年頃まで続き、その後大恐慌により、多くのガラスメーカーは撤退、もしくはより安価な製品へと転換していくことになる。

ウィキペディアの記述は、ドイツのDeusch社のことに偏重している感があり、アメリカの企業のことにはほとんど触れていない。そこで、前出の3種のシルバーオーバーレイ製品について少し詳しく調べてみた。

この三番目の写真の赤・黒のカクテルグラスの底面にはメーカーのマークがあり、「Rockwell」と読める。最初の香水瓶と、2番目のグラスにはこうしたサインは見られない。購入先からの情報では、2番目のグラスは、アメリカのレノックス社製と伝えられているが。

ボウルが赤のグラスの黒色フット部分底面に記されたマーク

同、拡大

「Rockwell」マークを手がかりに、このメーカーのことを調べてみると、米国コネチカット州メリデン市に1907年に設立された会社、Rockwell Silver Company のものであることが判った。場所はニューヨークから北東に120kmほどである。

ネット検索で得られたRockwell社の情報は次のようであり、設立当初は従業員6名でスタートしていたことが判る。

「The Rockwell Silver Company had its inception in 1907, when it was organized by Lucien Rockwell and E. F. Skinner, who became president... In 1913 the business was reorganized... while the original employes numbered six and the floor space of the plant was 1500 sq. ft., today the business has grown until there are now 24 employees and the plant has been increased to include 11,250 sq. ft. of floor space.」(1918年の記事から)

話は少しそれるが、先日、プジョー(Peugeot)ブランドのワイングラスを手に入れて、まさかと思ったが調べてみると、自動車メーカーのプジョー社のものであることを確認し、意外に思ったことがあった。だが、今回のロックウェル(Rockwell)社は、航空産業のロックウェル・インターナショナルとはまったく無縁であった。

調べていくと、Rockwell社では、当時特許出願もしていた。ただ、これはシルバーオーバーレイ関連の応用技術で、カラー化に関するものであり、シルバーオーバーレイそのものの技術に関するものではなかった。

Rockwell製の赤・黒のカクテルグラスは写真では5個あるが、もう1個、銀が部分的に剥離しているものがあった。剥離部のガラス面の状態を見ると、銀が形成されていたガラス部分がすりガラス状になっていて、ガラスが薄く削り取られていると思われた。また剥離した銀の裏面、すなわちガラスに接していた部分には白色のコーティング層は認められなかった。

こうした点から見ると、Rockwellが用いている技法は、ドイツのDeusch社の特許にあるフッ酸エッチングなどによる下地処理または類似の方法を用いている可能性があり、アメリカのSharling特許技術に見られる、”雪のような”ガラス界面とは異なるように思えるものであった。

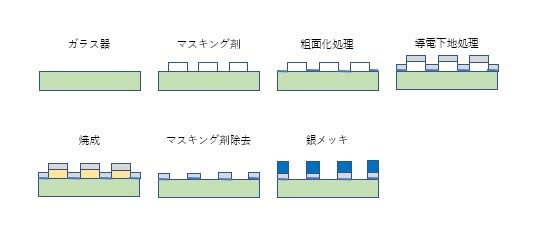

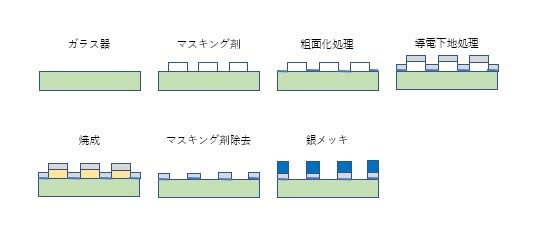

ここで、Deusch社の特許工程を図示しておくと、次の図のようになると思われる。Rockwellの赤・黒のカクテルグラスのシルバーオーバーレイは、このような方法で作られた可能性が高いようなのである。

Deusch社の特許技法による、ガラス器にシルバーオーバーレイを施す工程図(筆者の推測を含む)

このグラスに関しては、これ以上詳しいことはわからないが、ネット上にはRockwellが製作した各種のシルバーオーバー製品の情報があり、どのような製品を作っていたかを知ることができる。

コーニングガラス博物館などに収蔵されている同社製品の情報は次のようである。一部は写真も見ることができるので、確認した結果の一部を次にまとめるが、創業当時から1970年代までの製品を見ることができる。尚、このRockwell Silver社は、1978年にSilver City Company に吸収され名前が変わっている。

●1900s Pair of ruby glass decanters.

Maker:Rockwell Silver Company. (after 1907).

From:The Phillips Museum of Art, Franklin & Marshall College

●1910s Loving cup.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:Mobile Museum of Art, Alabama.

●1920s 1920

Holmes-designed coffee service.

Maker:Frank Graham Holmes for Rockwell Silver Company

Lenox China.

From:Newark Museum, NJ.

c.1922-37

Cologne bottle with silver overlay.

Maker:Tiffin Glass Company and Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

c.1925-30

Six cocktail glasses.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:New Orleans Museum of Art.

c.1925-35

Vase with flowers.

Maker:Pairpoint Manufacturing Co.,

Rockwell Silver Company.

From:Corning Museum of Glass, Corning, NY.

c.1925-35

Plate.

Maker:Pairpoint Manufacturing Co.,

Rockwell Silver Company.

From:Dallas Museum of Art.

c.1925-35

Plate.

Maker:Tiffin Glass Company,

Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

●1930s c.1930

Cup and saucer.

Maker:Lenox China,

Rockwell Silver Company.

From:Dallas Museum of Art.

c.1935-50

Candlestick holder.

Maker:Indiana Glass Company,

Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

●1960s c.1960

Tray with silver overlay.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

●1970s c.1970

Candy dish.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

これら博物館・美術館の収蔵品を見ると、1900年代に始まり、1920年代に作られたものの点数が最も多い。そして次第に点数が減るが、1970年代に製造されたものも見られる。そして、Rockwell社もまた、多くの会社から磁器製品やガラス製品を購入し、シルバーオーバーレイ加工の後、自社の製品として、(マークを付して)販売していたことが判る。

こうしたことは、それぞれの所蔵博物館・美術館の調査の結果明らかになったものとおもわれ、マークのない場合には、製品を見ただけでは、一般にはとても判りにくい状況にある。

また、シルバーオーバーレイ製品は1880年ごろからせいぜい30ないし50年間生産されたとする情報もあるが、Rockwell社だけをとりあげても、1970年頃までは製造されていることになる。技術内容も含め、詳しい情報が求められる。

さて、最後に私どものショップにあるその他のシルバーオーバーレイ製品を紹介しておこうと思う。シルバーオーバーレイの精細な紋様や、ガラスとの界面の色などを確認していただくことで、技術内容を推察していただければと思う。赤色ガラスを用いているものは、ガラス界面の色を確認しづらいのでよく判らないが、それ以外は、ガラス界面側の色はすべて白色である。すなわち、Sharlingの技術を用いている。また、銀の紋様の中に、「STERLING」という文字が刻み込まれているものも多く見られるので、それらは拡大して示しておいた。

コンポート(シルバーオーバーレイは内側)

片手皿(シルバーオーバーレイは内側)

両耳皿(シルバーオーバーレイは内側)

足つき皿(シルバーオーバーレイは内側)

足つき皿に見られる「STERLING」マーク

クリーマーとシュガーポット(シルバーオーバーレイは外側)

シュガーポットに見られる「STERLING」マーク

蝶花紋リキュールグラス(シルバーオーバーレイは外側)

蝶花紋リキュールグラスに見られる「STERLING」マーク

蝶花紋ピッチャーとタンブラー(シルバーオーバーレイは共に外側)

蝶花紋タンブラーに見られる「STERLING」マーク

草花/幾何紋様皿(シルバーオーバーレイは内側)

赤色ガラス皿(シルバーオーバーレイは内側)

赤色ガラス皿に見られる「STERING」?マーク

赤ガラス蓋付容器(シルバーオーバーレイは外側)

同、蓋を外したところ

シルバーオーバーレイとエングレーヴィングの両方の加飾のあるものも見られる。

ピンクマヨネーズボウル/皿(ボウル:シルバーオーバーレイは内側、皿:シルバーオーバーレイは内側)

ピンクマヨネーズボウルに見られる「STERLING」マーク

関西在住の友人から、「軽井沢での日々を綴り、皆に送ってはどうか」、と勧められて始めたこのブログだが、何とか3年間続けることができた。子供の頃から日記は三日坊主であったし、学校での作文の時間も、とても苦手だったので、自分でもこうして書き続けていることには、意外な気がしている。しかし、こうして多くの閲覧数を見るとそれが励みになり、今では生活の一部になっていて、重要な位置を占めるようになってしまった。

今日の読売新聞の「編集手帳」に先日亡くなった作家の田辺聖子さんのことが、私の場合とは比べるべくも無いが、次のように出ていた。

「<もろもろの/恩かがふりし/ひとよかな>◆かがふるは受けるの古語で、人の世からたくさんの恩を受けたとの意味だが、この感慨にいたるには晩年までかかった。書きたいから受けた仕事なのに、結果的にはふりかかる火の粉を払わねばならぬという心に余裕のない毎日だったと、多忙な時代を振り返っている◆」

さて、今日はガラスの話。成形し完成したガラス器の表面に種々の加工を施す技術の一つにシルバーオーバーレイというものがある。文字通り、ガラス表面に銀を貼り合わせる技法である。

私共のガラスショップにも少しではあるが、このシルバーオーバーレイ技法を用いた製品がある。すでに販売してしまったものもあるが、これらの一部を紹介すると、次の写真ようなものがある。

シルバーオーバーレイを施した緑色ガラス香水瓶(高さ75mm、径53mm)

この最初の写真は、緑色ガラス製の香水瓶に厚く銀が盛られているもので、描かれている紋様も太く単純な形状をしている。

もう一つは、比較的多く見られるもので、透明ガラスでできたグラスのボウル部分と、フット部分が銀で葉の紋様に装飾されているが、それほど微細なものではない。

シルバーオーバーレイで葉紋を施した透明ガラス製クープ

また、次の写真は、赤と黒の強いコントラストのグラスで、透明ガラスでできたボウルの内側に赤いガラスを被せ、透明ボウル部分の外側に銀で微細な花と葉の装飾が加えられている。ステムとフット部は黒色ガラスでできていて、フット部の周縁にも銀が施されている。とても印象的な製品に仕上がっている。

透明ガラスボウルの内側に赤色ガラスを被せ、外側にシルバーオーバーレイを施したカクテルグラス(高さ130mm、径80mm)

このシルバーオーバーレイの技法について詳細を知りたくて、国内のガラス工芸の本やガラス工芸学会誌の報告例を当たってみたが、この技術に直接言及したものは見つけることはできなかった。ガラスの加飾法は各種のものが紹介されているのだが、ガラス表面に金属加工を施すものとしては、鏡に関するものがほとんどであり、シルバーオーバーレイに関しては、ウィキペディアの英語版に若干の情報がみられるという状況であった。

今回は、このウィキペディアとそこで参考文献として挙げられている情報を引用し、シルバーオーバーレイという技術をみてみようと思う。

シルバーオーバーレイの技術は、基本的に電気メッキ技術である。ガラスや磁器製品に銀メッキをするためには、先ずこれらの表面に導電性の被膜を形成しなければならないが、そうした基本的な技術に関する特許が1870年頃から連続して出願されている。出願年と発明者とを順に並べると次の様である。

●1879年・・・Frederick Shirley(USA)

●1889年・・・Erard and Round(England)

●1893年・・・John Sharling(USA)

●1895年・・・Friedrich Deusch(Germany)

ただ、これらの特許は発明者らが製品を作るために(形式的に?)出願したという傾向が強いようで、銀メッキ技術そのものは、特許出願以前から知られていたとされているが、実際の発明者は判らないという。

この導電性被膜は、銀とテレピン油を含むフラックスで、シルバーオーバーレイを施す磁器やガラス器の表面に塗布した後、それら全体を比較的低温に加熱して焼き付ける。これを冷却し、洗浄してから、銀メッキ処理をすることで、器体にしっかりと銀膜を形成することができる。

銀の厚さは、通電時間で制御されるが、当時は30時間ほどをかけていたようである。具体的な厚さの情報はないが、指で触ると厚みを感じることができるとある。

手元にある前出の写真の赤/黒のカクテルグラスで測定したところでは、0.2㎜ほどの厚さがあり、香水瓶ではもっと厚く、0.4㎜ほどになっている。

この技術の重要なところは、形成された銀膜のガラスへの密着性にあるが、ドイツ人のFriedrich Deuschの発明のポイントもここにあるとされる。花瓶などのシルバーオーバーレイの対象物を、先ず機械彫りまたはフッ酸処理により、表面を粗面化した後にフラックスを塗布する。その際、描かれる紋様に応じて、非常に精度よくシルバーオーバーレイをかけたくない部分をマスキングする必要がある。こうした準備工程の後、銀メッキが施される。

また、ドイツのシルバーオーバーレイの技術のもう一つの特徴として、銀の純度の高さが指摘されている。通常スターリングシルバー(STERLING SILVER)と呼ばれる92.5%またはそれ以上の純度で作られ、この証として、製品の底や側面部分には、純銀相当ということで1000と刻印されるが、銀膜の一部に直接描きこまれることもあったという。

Friedrich Deuschはシルバーオーバーレイ製品を、1907年にフランス・ボルドーで開催された博覧会に出品し、1912年にはドイツに Deusch & Co.を設立している。また、これに続いてドイツでは、シルバーオーバーレイを専門とする会社、Friedrich Wilhelm Spahr社やAlfred and Manfred Vehyl社などが創設されている。

これらの会社では、素材となる磁器製品はRosenthal, Hutschenreuther, Thomas Bavaria, Krautheim & Adelbergなどのよく知られた会社から購入しているが、シルバーオーバーレイを施した製品には自らの名前を付けて販売した。ガラス製品の場合にも近隣のWMFなどから購入し、同様に自社ブランドで販売していたとされる。

ところで、花瓶などの場合は、銀メッキを施したガラス面を裏側から見ることはないが、グラスや皿、鉢へのシルバーオーバーレイではガラスを透して見える色が問題になった。1889年のErardの技術は銀の表面は美しいものであったが、ガラス側からは変色して黒く見えるという欠点があった。

これを解決したのが、1893年のJohn Sharlingの特許技術であった。Erardの技術より複雑な工程になったようだが、ガラス側から見た外観は、雪のように白く、永久に変化しないものであった。Sharlingの技術も、Erard同様銀メッキ技術を用いている点には変わりがない。

彼はこの新技術を、アメリカ国内とヨーロッパに公開したので、1895年までに、アメリカでの大量生産と共に、チェコ、イタリア、フランス、イギリス、オーストリアでもシルバーオーバーレイ製品の生産が行われていた。これは1920年頃まで続き、その後大恐慌により、多くのガラスメーカーは撤退、もしくはより安価な製品へと転換していくことになる。

ウィキペディアの記述は、ドイツのDeusch社のことに偏重している感があり、アメリカの企業のことにはほとんど触れていない。そこで、前出の3種のシルバーオーバーレイ製品について少し詳しく調べてみた。

この三番目の写真の赤・黒のカクテルグラスの底面にはメーカーのマークがあり、「Rockwell」と読める。最初の香水瓶と、2番目のグラスにはこうしたサインは見られない。購入先からの情報では、2番目のグラスは、アメリカのレノックス社製と伝えられているが。

ボウルが赤のグラスの黒色フット部分底面に記されたマーク

同、拡大

「Rockwell」マークを手がかりに、このメーカーのことを調べてみると、米国コネチカット州メリデン市に1907年に設立された会社、Rockwell Silver Company のものであることが判った。場所はニューヨークから北東に120kmほどである。

ネット検索で得られたRockwell社の情報は次のようであり、設立当初は従業員6名でスタートしていたことが判る。

「The Rockwell Silver Company had its inception in 1907, when it was organized by Lucien Rockwell and E. F. Skinner, who became president... In 1913 the business was reorganized... while the original employes numbered six and the floor space of the plant was 1500 sq. ft., today the business has grown until there are now 24 employees and the plant has been increased to include 11,250 sq. ft. of floor space.」(1918年の記事から)

話は少しそれるが、先日、プジョー(Peugeot)ブランドのワイングラスを手に入れて、まさかと思ったが調べてみると、自動車メーカーのプジョー社のものであることを確認し、意外に思ったことがあった。だが、今回のロックウェル(Rockwell)社は、航空産業のロックウェル・インターナショナルとはまったく無縁であった。

調べていくと、Rockwell社では、当時特許出願もしていた。ただ、これはシルバーオーバーレイ関連の応用技術で、カラー化に関するものであり、シルバーオーバーレイそのものの技術に関するものではなかった。

Rockwell製の赤・黒のカクテルグラスは写真では5個あるが、もう1個、銀が部分的に剥離しているものがあった。剥離部のガラス面の状態を見ると、銀が形成されていたガラス部分がすりガラス状になっていて、ガラスが薄く削り取られていると思われた。また剥離した銀の裏面、すなわちガラスに接していた部分には白色のコーティング層は認められなかった。

こうした点から見ると、Rockwellが用いている技法は、ドイツのDeusch社の特許にあるフッ酸エッチングなどによる下地処理または類似の方法を用いている可能性があり、アメリカのSharling特許技術に見られる、”雪のような”ガラス界面とは異なるように思えるものであった。

ここで、Deusch社の特許工程を図示しておくと、次の図のようになると思われる。Rockwellの赤・黒のカクテルグラスのシルバーオーバーレイは、このような方法で作られた可能性が高いようなのである。

Deusch社の特許技法による、ガラス器にシルバーオーバーレイを施す工程図(筆者の推測を含む)

このグラスに関しては、これ以上詳しいことはわからないが、ネット上にはRockwellが製作した各種のシルバーオーバー製品の情報があり、どのような製品を作っていたかを知ることができる。

コーニングガラス博物館などに収蔵されている同社製品の情報は次のようである。一部は写真も見ることができるので、確認した結果の一部を次にまとめるが、創業当時から1970年代までの製品を見ることができる。尚、このRockwell Silver社は、1978年にSilver City Company に吸収され名前が変わっている。

●1900s Pair of ruby glass decanters.

Maker:Rockwell Silver Company. (after 1907).

From:The Phillips Museum of Art, Franklin & Marshall College

●1910s Loving cup.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:Mobile Museum of Art, Alabama.

●1920s 1920

Holmes-designed coffee service.

Maker:Frank Graham Holmes for Rockwell Silver Company

Lenox China.

From:Newark Museum, NJ.

c.1922-37

Cologne bottle with silver overlay.

Maker:Tiffin Glass Company and Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

c.1925-30

Six cocktail glasses.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:New Orleans Museum of Art.

c.1925-35

Vase with flowers.

Maker:Pairpoint Manufacturing Co.,

Rockwell Silver Company.

From:Corning Museum of Glass, Corning, NY.

c.1925-35

Plate.

Maker:Pairpoint Manufacturing Co.,

Rockwell Silver Company.

From:Dallas Museum of Art.

c.1925-35

Plate.

Maker:Tiffin Glass Company,

Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

●1930s c.1930

Cup and saucer.

Maker:Lenox China,

Rockwell Silver Company.

From:Dallas Museum of Art.

c.1935-50

Candlestick holder.

Maker:Indiana Glass Company,

Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

●1960s c.1960

Tray with silver overlay.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

●1970s c.1970

Candy dish.

Maker:Rockwell Silver Company.

From:Museum of American Glass in West Virginia, Weston.

これら博物館・美術館の収蔵品を見ると、1900年代に始まり、1920年代に作られたものの点数が最も多い。そして次第に点数が減るが、1970年代に製造されたものも見られる。そして、Rockwell社もまた、多くの会社から磁器製品やガラス製品を購入し、シルバーオーバーレイ加工の後、自社の製品として、(マークを付して)販売していたことが判る。

こうしたことは、それぞれの所蔵博物館・美術館の調査の結果明らかになったものとおもわれ、マークのない場合には、製品を見ただけでは、一般にはとても判りにくい状況にある。

また、シルバーオーバーレイ製品は1880年ごろからせいぜい30ないし50年間生産されたとする情報もあるが、Rockwell社だけをとりあげても、1970年頃までは製造されていることになる。技術内容も含め、詳しい情報が求められる。

さて、最後に私どものショップにあるその他のシルバーオーバーレイ製品を紹介しておこうと思う。シルバーオーバーレイの精細な紋様や、ガラスとの界面の色などを確認していただくことで、技術内容を推察していただければと思う。赤色ガラスを用いているものは、ガラス界面の色を確認しづらいのでよく判らないが、それ以外は、ガラス界面側の色はすべて白色である。すなわち、Sharlingの技術を用いている。また、銀の紋様の中に、「STERLING」という文字が刻み込まれているものも多く見られるので、それらは拡大して示しておいた。

コンポート(シルバーオーバーレイは内側)

片手皿(シルバーオーバーレイは内側)

両耳皿(シルバーオーバーレイは内側)

足つき皿(シルバーオーバーレイは内側)

足つき皿に見られる「STERLING」マーク

クリーマーとシュガーポット(シルバーオーバーレイは外側)

シュガーポットに見られる「STERLING」マーク

蝶花紋リキュールグラス(シルバーオーバーレイは外側)

蝶花紋リキュールグラスに見られる「STERLING」マーク

蝶花紋ピッチャーとタンブラー(シルバーオーバーレイは共に外側)

蝶花紋タンブラーに見られる「STERLING」マーク

草花/幾何紋様皿(シルバーオーバーレイは内側)

赤色ガラス皿(シルバーオーバーレイは内側)

赤色ガラス皿に見られる「STERING」?マーク

赤ガラス蓋付容器(シルバーオーバーレイは外側)

同、蓋を外したところ

シルバーオーバーレイとエングレーヴィングの両方の加飾のあるものも見られる。

ピンクマヨネーズボウル/皿(ボウル:シルバーオーバーレイは内側、皿:シルバーオーバーレイは内側)

ピンクマヨネーズボウルに見られる「STERLING」マーク