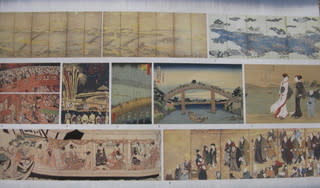

出光美術館で、仙崖さんのユーモアあふれる、うふふのふの絵がいっぱい展示されている。仙崖さんは、現横浜市南区の、お寺の月船和尚の下で修業し、印可を受けたあと、美濃へ。その後、38歳のとき、栄西が開いた、日本最古の禅寺、聖福寺の住職になられた。60歳前後に隠居し、88歳で亡くなる。この博多の聖福寺時代、人に頼まれるまま、非常に多くの書画を描き、現在まで残されているのだ。

”崖画無法”と称し、自分の絵には決まった法などないと、自由気ままな手法で描きつづけた。とくに隠居してからの書画が面白い。ぼくは、第三章の”布袋十二態”が一番気に入った。その中でも、ちらし絵になっている”布袋画賛”は、本当にのびのびと、ずた袋を枕にして横になっている。ほとんど裸で、大事なところまで出している(学芸員さんに確認したわけではないが;爆)おおらかな絵である。”夜もすがら生死涅槃を見し夢は・・・”と難しい言葉が添えられているが、”衆生救済を声高にに唱えなくても、自然体で臨めば良い”ということらしい。

この章に、仙崖さんの代表作といわれている、”指月布袋画賛”がある。ぼくもこれが一番、気に入って、絵ハガキも買ってきた。子供と一緒に、お月さまを指さしている図で、布袋さまも子供のように無心な表情である。書は”を月さま幾つ、十三、七つ”とあった。この作品の隣りに”指月布袋”があり、月が”悟り”、指が”経典”を表しているという説明があり、指(経典)ばかりみつめても何も発見できませんよ、という意味だとあった。遊び回ってても、悟りは得られるのだ、と勝手に解釈し、安心した(汗)。

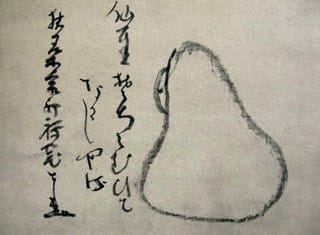

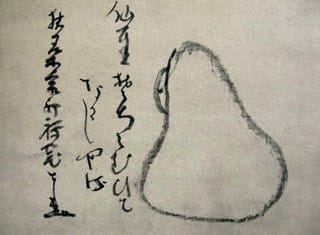

これは第四章”仙崖と愉快な仲間たち”にあったものだが、”自画像画賛”というのもある。後ろ向きの達磨さんのような図だが、書もとぼけていて”仙崖そちらをむいてなにしやる” この他にも、美人画賛、娘画賛、絶筆碑画賛(あまりに絵の依頼が多いので、一時絶筆宣言をしたが、またすぐ、はじめてしまう)

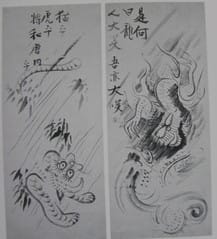

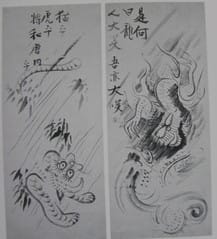

第五章”画賛にあらわされた仙崖の心”では、”龍虎画賛”とあるが、龍も虎もちっとも怖そうでない。むしろかわいらしくて、みんなで大笑いしたいような図だ。ここには農夫画賛、寒山拾得画賛(これも二人寄り添い、まるで恋人のような描かれている)、吉野花見画賛、さじかげん画賛とみどころが多い。

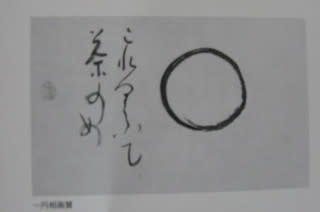

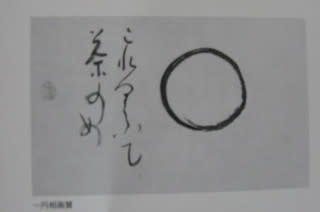

第二章”画賛と墨跡にみる禅の教え”も禅問答のような、一行詩や絵が多いが、面白い。□はまだ修行前、△は修行中、○は悟りを表しているらしい。

一方では”一円相画賛”があって、”これくうて茶のめ”の書がついている。一時の悟りに慢心せず、次なる修行へ、という意味だそうだ。前進、前進、また前進が禅の精神のようだ。

蕪画賛、かぶ菜と禅坊主はすわるをよしとする。

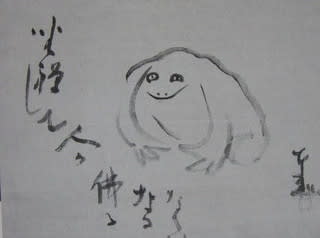

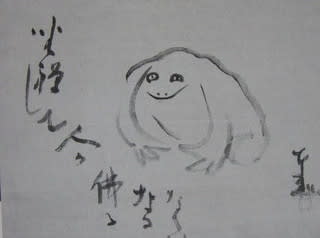

坐禅蛙画賛”坐禅して人か佛になるならハ” 形だけの禅では蛙と同じということらしい。

”頭骨画賛”(頭蓋骨の絵)の書の中の、”よしあしは目口鼻から出るものか”も心に残った。

物事の良しあしの判断は、すべて五感を通しての相対的なもので、絶対的なものではない。右往左往せず、正しく物事を判断する力をもつべきである。

天保8年に描かれた”牡丹画賛”が絶筆となった。絵ハガキがなくて載せられないのが残念だ。書画の展示のほか、仙崖さんの遺愛の品々も置かれていた。その中に、唐津の、いいぐい飲みがあった。お酒もいただくらしい。ますます、好きになった。

仙崖禅師に失礼かと思ったが、親しみをこめて、ここでは”仙崖さん”と呼ばせていただいた。

とても、楽しく、いろいろなことを教えられる展覧会だった。11月3日まで開催している。

ですね(爆)。いや、まずいかな、八つ当たりで、また八隻ぐらい日本の船に当たってくるかな。こりゃあ管な。こんどは、検察なんかにまかせず、平均年齢30歳の素人審査員にお願いしよう。これが世論だと大新聞が言うのだから、どんな結果が出ても、文句がいえないだろう。

ですね(爆)。いや、まずいかな、八つ当たりで、また八隻ぐらい日本の船に当たってくるかな。こりゃあ管な。こんどは、検察なんかにまかせず、平均年齢30歳の素人審査員にお願いしよう。これが世論だと大新聞が言うのだから、どんな結果が出ても、文句がいえないだろう。

(飲めない人のためにコーヒーも用意しました)

(飲めない人のためにコーヒーも用意しました)

(キンモクセイの気持ち)

(キンモクセイの気持ち)