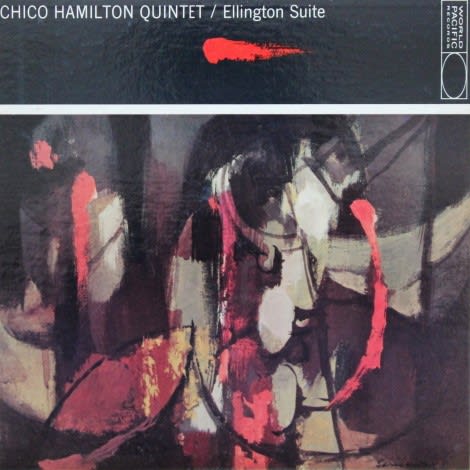

Chico Hailton Quintet / Ellington Suite ( 米 World Pacific WP-1258 )

西海岸の優れたドラマーと言えば、シェリー・マンとチコ・ハミルトン。 シェリー・マンは人が喋ったり歌ったりしているようなトーキング・ドラム、

チコ・ハミルトンは音楽をグイッと前へドライヴさせるスイング・ドラム。 タイプは違えど、どちらも重要な足跡を残している。

ジェリー・マリガンのピアノレス・カルテットであれだけ卓越したリズムを作っていたチコ・ハミルトンが自己のバンドを作った際に室内楽を志向したというのは

不思議だ。 チェロやフルート、ギターという音の弱い楽器をバンド構成の中核にわざわざ置いたのは、自身のドラムがよく聴こえるようにしたかったという

思惑があったのか、と勘繰りたくなるくらいバンドとしてのサウンドは弱々しい。 管楽器が2本いるのに、重奏させてサウンドに厚みをもたせようとはせず、

それぞれが縦糸としてラインが交差する。 音程が悪くお世辞にも上手いとは言えないチェロの不安定な絡み方といい、とにかく不思議なサウンドカラーを

発している。

そんなバンドがジャズの殿堂であるエリントン集を作っている。 個性的な音色の楽器が幾重にも重ねられてできる独特なハーモニーが特徴のあの音楽を、

このバンドがどう演奏するのかが興味の焦点になる。

聴いてみてよくわかるのが、チコのドラムの繊細な力強さ。 "A列車" も "スイングしなけりゃ" も、カーソン・スミスの重いウォーキングベースとチコの

ドラムが曲を強烈にドライヴする。 楽曲の背景としての色付けはジム・ホールが一手に担っている。 その中を2本の管とチェロが自由に泳いでいる。

"Azure" では幽玄なフレーズを丁寧に再現していて、エリントンの音楽への敬意をきちんと感じることができる。

重厚なハーモニーは最初から放棄し、それ以外のところでエリントンの音楽をこのバンドの特徴を生かして演奏している。 元々が不思議な感触のエリントンの

音楽を別の不思議なサウンドに置き換えることで、エリントンの音楽の個性がより浮き彫りになっているんだなと思う。 若い頃にこのアルバムを聴いた時は

何が何だかさっぱりわからなかったが、今聴くとチコ・ハミルトンがやろうとしたことがよくわかる。 歳を取るといいこともあるのだ。