今年の初め、、 第二次大戦が始まる頃の 野上弥生子の渡欧記『欧米の旅』や、 パリにいた藤田嗣治が帰国して従軍画家となり戦地へ赴くという日記などを読んでいた時期に、 これから書く作者の本を見つけました。

私は 不勉強ゆえか、 世間でよく知られている人のことを何も知らなかったり、という事が結構あります。 それで後になって (ええーー⁉)と驚いたりするのですが・・・

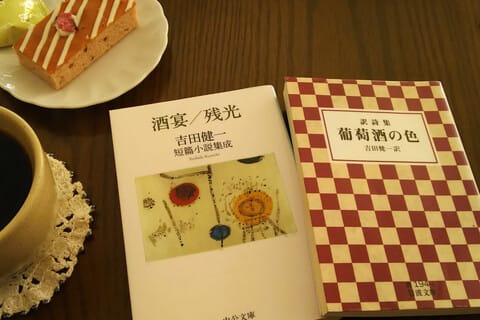

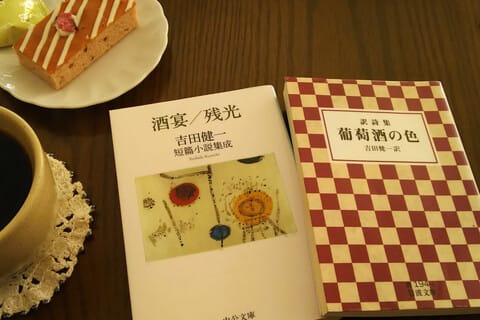

吉田健一、という方は 私は仏文学者? としか思っておりませんでした。。 このブログにも以前に ジュール・ラフォルグの『ラフォルグ抄』の詩を紹介したことがあります(>>) 詩の翻訳をなさるのはふつう 大学の外国語の先生でしょうし、だいたい吉田健一という人の経歴も何も知りませんでした。。 その方が、どうやら小説も書かれていたと分り、 あの憂愁をうたう象徴派詩人ラフォルグのような感じかな… と短篇集を読んでみました。

その中に、 戦後の焼け野原が舞台の「百鬼の会」という短篇がありました。

麹町の曽ての住宅地は今でも焼け野原になったままの所の方が多いが…

とはじまります。。 先に書いたように大戦前夜の文学を読んでいた時期でもあったのでその関心のまま読み進めました。。 麹町の焼け跡にぽつぽつと家が建ち始め、、 占領期なのでしょうか、、 「表札が外国人の名前なのが珍しくないのは…」とのあり、、 主人公はその麹町の家に住む英国人だかアメリカ人かもしれない「スミス君」の家の「カクテル・パーティー」に呼ばれます。

焼け野原とカクテル・パーティー、という対比にも面食らったのですが、、 主人公とスミス君はそのパーティーの後、さらに飲み直そうと 電車通りまで歩けば「円タク」が拾えるだろうと

…我々はその積りで焼け野原に出た。空襲の後の焼け野原と言えば、古戦場のようなものである。少くとも、兵火に見舞われた跡であって、その中を夜歩いても別に何も感じないというのは、考えてみれば不思議なことである。必ずしも、人が死んだからというのではない。麹町のような大きな屋敷が並んでいた所は、その持主は逸早く疎開していて、留守番を頼まれたものも、そういう家の留守番をすることになった事情は解っていたのだから、いつでも逃げられる支度をしていたのに違いなくて、その辺りは誰も死にはしなかったかも知れない。…略

、、このくだりを読んだ私は衝撃を受けました。 書いてある内容(焼け野原のなかでパーティーをして大騒ぎをしたり…)も、ですが この飄々とした語り口も驚きでした。。 この人、なぜこんな風に空襲や焼け跡を書けるのだろう・・・

今年3月、 東京大空襲から80年ということもあり、 新聞やTVでは 二度と戦争を繰り返さない為に、と戦争の体験談などがしばしば語られていました。 そのさなかに私がこの作品を読んでしまったせいもあり、、 (いったいこの吉田健一という人は…)と、経歴をウィキで見て、さらに驚くことになったのでした。

***

外国文学の先生、としか思っていなかった吉田健一は、 戦後の日本を背負った総理大臣、吉田茂の息子さん。 戦前は吉田茂は外交官で海外におり、そのため母方の祖父の家で育つ。 その祖父という方はなんと大久保利通の息子で 戦前から大戦期までの外交や政府にとって非常に大きな任にあたっていた牧野伸顕というお方なのだと…

吉田茂首相とお顔がまったく似ていない事にも驚きましたし、、 ご一族の役割のすごさの一方で、幻想や死や耽美の詩の訳者という まったく政治や軍事から遠い世界に浸っていらした吉田健一という人にあらためて驚きと関心をいだきました。

、、先ほど引用した部分を読んで私は ある意味 目から鱗でした…

大空襲でも死なない人はいるのだ… お屋敷に住んでいたお金持ちはすぐに疎開できて、家など焼けてもまた新しく家を建てれば暮らせるのだ… 戦争になっても困らない人というものがいるのだ…

そういう私の読み方は 半分は正しかったかもしれませんが、 吉田健一のこの短篇集を読んでいくうちに、 半分は間違っていたのだと… あとで分かる事になります。

***

短篇集のなかの「残光」という作品では 「三平爺さん」との思い出や三平爺さんから聞いた話などが書かれていますが、 その「三平爺さん」のモデルは祖父、牧野伸顕氏のことのようです。 「百鬼の会」と同様の飄々とした語り口で、 三平爺さんが海外での外交の場でしていたこと、、 ほんとうかどうかよくわからないような 機密や諜報にも関係しそうなこと、、

読んでいくうちに、 この半分ふざけたような語り口は、 大戦前夜から戦争へと突き進んでしまった余りにも異常でシリアスな局面の当事者であった身内に対して、 このようにしか書くことが出来ないのだ、と気づかされていきました。 そんな書きぶりでも 三平爺さんの人柄やどのような思想を持っていたのかということは伝わってきました。

2月に『真珠湾の冬』という小説のことを書きましたが(>>)、 その中に戦争回避へ動こうと努力したコスモポリタンで平和主義者の外交官のことが出てきます。 おそらく牧野伸顕という方もそのような一人だったのでしょう。 軍部の意にそぐわなかったためか何度も暗殺の危険にも遭ったのだと…

***

吉田健一氏の本は、 短篇集以外にも 英国や英文学についての評論などもありますが、 もっともよく知られているのは美食とお酒にまつわる本のようです。 全然知りませんでした…(笑) すごくたくさん出版されています。 今で言うなら 呑み鉄とか グルメ旅、という感じでしょうか。。

大変な上流家系に生まれた文化人の 軽妙な食や酒肴のエッセイ・・・ そのように読むことも可能だと思いますが、、 戦前~大戦~終戦~復興 という日本の歩みを、 政治・外交の内側からと、外国の文化や文学という外側からとの、 両方の眼を持つ吉田健一という人が、日本をどのように見つめてきたか… そこを読みとってみたいと読書をつづけています。 読むほどに ふたたび驚かされたり 唸らされたり… しています、、

このつづきは またいずれ…

『葡萄酒の色』は吉田健一の翻訳詩集。 ほんとうはとてもロマンチストなのだと思います… ☽

私は 不勉強ゆえか、 世間でよく知られている人のことを何も知らなかったり、という事が結構あります。 それで後になって (ええーー⁉)と驚いたりするのですが・・・

吉田健一、という方は 私は仏文学者? としか思っておりませんでした。。 このブログにも以前に ジュール・ラフォルグの『ラフォルグ抄』の詩を紹介したことがあります(>>) 詩の翻訳をなさるのはふつう 大学の外国語の先生でしょうし、だいたい吉田健一という人の経歴も何も知りませんでした。。 その方が、どうやら小説も書かれていたと分り、 あの憂愁をうたう象徴派詩人ラフォルグのような感じかな… と短篇集を読んでみました。

その中に、 戦後の焼け野原が舞台の「百鬼の会」という短篇がありました。

麹町の曽ての住宅地は今でも焼け野原になったままの所の方が多いが…

とはじまります。。 先に書いたように大戦前夜の文学を読んでいた時期でもあったのでその関心のまま読み進めました。。 麹町の焼け跡にぽつぽつと家が建ち始め、、 占領期なのでしょうか、、 「表札が外国人の名前なのが珍しくないのは…」とのあり、、 主人公はその麹町の家に住む英国人だかアメリカ人かもしれない「スミス君」の家の「カクテル・パーティー」に呼ばれます。

焼け野原とカクテル・パーティー、という対比にも面食らったのですが、、 主人公とスミス君はそのパーティーの後、さらに飲み直そうと 電車通りまで歩けば「円タク」が拾えるだろうと

…我々はその積りで焼け野原に出た。空襲の後の焼け野原と言えば、古戦場のようなものである。少くとも、兵火に見舞われた跡であって、その中を夜歩いても別に何も感じないというのは、考えてみれば不思議なことである。必ずしも、人が死んだからというのではない。麹町のような大きな屋敷が並んでいた所は、その持主は逸早く疎開していて、留守番を頼まれたものも、そういう家の留守番をすることになった事情は解っていたのだから、いつでも逃げられる支度をしていたのに違いなくて、その辺りは誰も死にはしなかったかも知れない。…略

、、このくだりを読んだ私は衝撃を受けました。 書いてある内容(焼け野原のなかでパーティーをして大騒ぎをしたり…)も、ですが この飄々とした語り口も驚きでした。。 この人、なぜこんな風に空襲や焼け跡を書けるのだろう・・・

今年3月、 東京大空襲から80年ということもあり、 新聞やTVでは 二度と戦争を繰り返さない為に、と戦争の体験談などがしばしば語られていました。 そのさなかに私がこの作品を読んでしまったせいもあり、、 (いったいこの吉田健一という人は…)と、経歴をウィキで見て、さらに驚くことになったのでした。

***

外国文学の先生、としか思っていなかった吉田健一は、 戦後の日本を背負った総理大臣、吉田茂の息子さん。 戦前は吉田茂は外交官で海外におり、そのため母方の祖父の家で育つ。 その祖父という方はなんと大久保利通の息子で 戦前から大戦期までの外交や政府にとって非常に大きな任にあたっていた牧野伸顕というお方なのだと…

吉田茂首相とお顔がまったく似ていない事にも驚きましたし、、 ご一族の役割のすごさの一方で、幻想や死や耽美の詩の訳者という まったく政治や軍事から遠い世界に浸っていらした吉田健一という人にあらためて驚きと関心をいだきました。

、、先ほど引用した部分を読んで私は ある意味 目から鱗でした…

大空襲でも死なない人はいるのだ… お屋敷に住んでいたお金持ちはすぐに疎開できて、家など焼けてもまた新しく家を建てれば暮らせるのだ… 戦争になっても困らない人というものがいるのだ…

そういう私の読み方は 半分は正しかったかもしれませんが、 吉田健一のこの短篇集を読んでいくうちに、 半分は間違っていたのだと… あとで分かる事になります。

***

短篇集のなかの「残光」という作品では 「三平爺さん」との思い出や三平爺さんから聞いた話などが書かれていますが、 その「三平爺さん」のモデルは祖父、牧野伸顕氏のことのようです。 「百鬼の会」と同様の飄々とした語り口で、 三平爺さんが海外での外交の場でしていたこと、、 ほんとうかどうかよくわからないような 機密や諜報にも関係しそうなこと、、

読んでいくうちに、 この半分ふざけたような語り口は、 大戦前夜から戦争へと突き進んでしまった余りにも異常でシリアスな局面の当事者であった身内に対して、 このようにしか書くことが出来ないのだ、と気づかされていきました。 そんな書きぶりでも 三平爺さんの人柄やどのような思想を持っていたのかということは伝わってきました。

2月に『真珠湾の冬』という小説のことを書きましたが(>>)、 その中に戦争回避へ動こうと努力したコスモポリタンで平和主義者の外交官のことが出てきます。 おそらく牧野伸顕という方もそのような一人だったのでしょう。 軍部の意にそぐわなかったためか何度も暗殺の危険にも遭ったのだと…

***

吉田健一氏の本は、 短篇集以外にも 英国や英文学についての評論などもありますが、 もっともよく知られているのは美食とお酒にまつわる本のようです。 全然知りませんでした…(笑) すごくたくさん出版されています。 今で言うなら 呑み鉄とか グルメ旅、という感じでしょうか。。

大変な上流家系に生まれた文化人の 軽妙な食や酒肴のエッセイ・・・ そのように読むことも可能だと思いますが、、 戦前~大戦~終戦~復興 という日本の歩みを、 政治・外交の内側からと、外国の文化や文学という外側からとの、 両方の眼を持つ吉田健一という人が、日本をどのように見つめてきたか… そこを読みとってみたいと読書をつづけています。 読むほどに ふたたび驚かされたり 唸らされたり… しています、、

このつづきは またいずれ…

『葡萄酒の色』は吉田健一の翻訳詩集。 ほんとうはとてもロマンチストなのだと思います… ☽