8月20日は、久しぶりに高台寺を拝観しました。

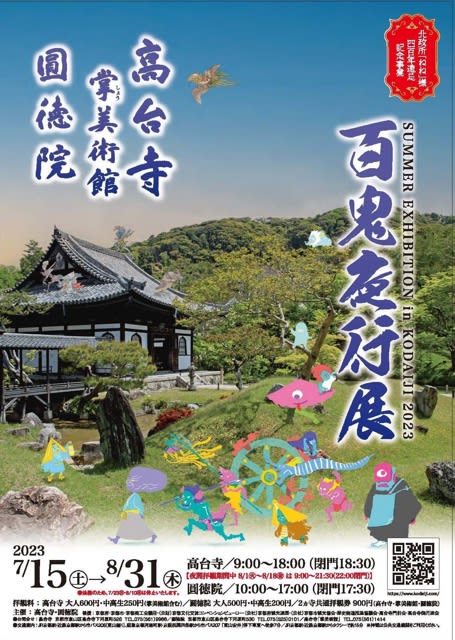

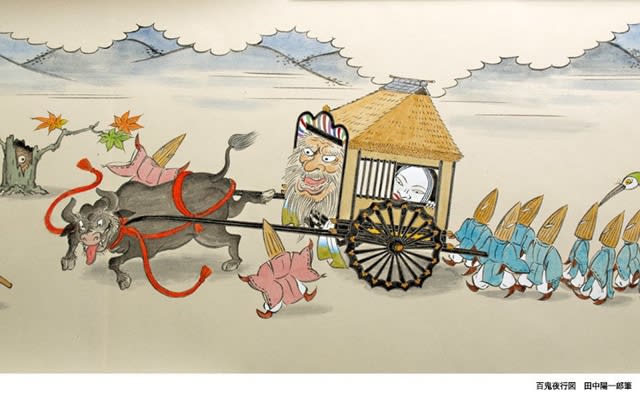

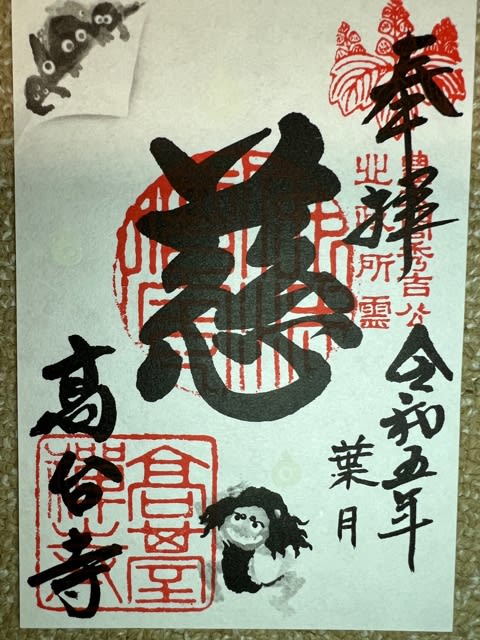

毎年、夏の恒例行事のひとつで高台寺が所蔵する百鬼夜行絵巻や藤井湧泉筆の襖絵が公開されます。

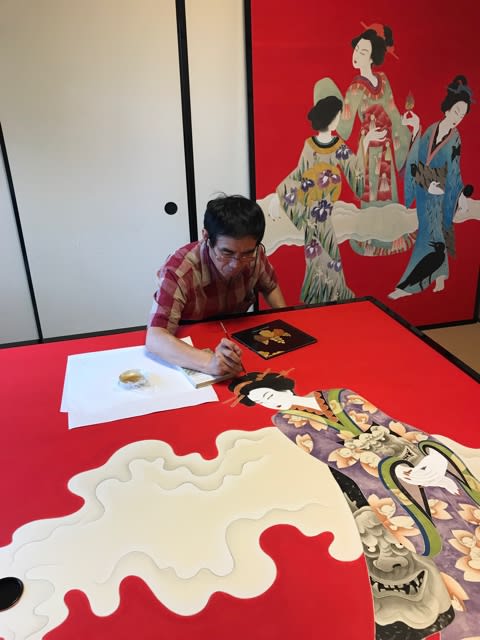

方丈の襖絵は中国出身の画家・藤井湧泉さんの作品です。

日本人の方と結婚され、湧泉の名は梅原猛先生から賜っています。

平成30年(2018)の「京の冬の旅」のパンフレットの表紙に相国寺塔頭光林院に奉納された"虎の襖絵"が採用され、一躍、脚光を浴びた新進気鋭の水墨画・画家です。

水墨画がご専門かなぁ?と思っていましたが、高台寺に奉納された襖絵「妖女赤夜行進図」(2019)は赤地に描かれた妖艶な女性たちで、初めて見た時は衝撃的でした。

来年の2024年は北政所ねねさまの400年大遠忌に当たり高台寺では長年の悲願であった小方丈の再建が行われており令和7年(2025)の落慶を目指されています。

方丈南庭の波心庭です。

西側には枝垂れ桜(高台寺桜)が、正面には勅使門、東側には石組みの素晴らしい枯山水庭園が広がります。

高台寺の専属庭師の北山安夫氏が作庭されました。

小堀遠州作庭と伝わる「高台寺庭園」の一角には百日紅の花が今が盛りとばかりに咲いています。

草花の少ない夏の京都、、、"紅一点"の感があります。

高台寺の開山堂(重文)です。

高台寺開創以来の建物で一度も修理を受けていません。

内部の天井の一部には秀吉公の御座船の天井が、ねねさまの御所車の天井が使われています。

青もみじが眩しいですが、秋には紅葉が池に映り込み"錦秋"の光景に変貌します。

伏見城から移築された傘亭(重文)です。

池泉に建てられていたのか、舟入口があります。

同じく伏見城から移築された時雨亭(重文)です。

茶室には珍しく二階建てです。

大坂城落城の際に、ねねさまはこちらから見られ涙されたと言われています。

霊屋(おたまや・重文)です。

内部は有名な"高台寺蒔絵"で彩られています。

ねねさまの像の地下2mには、ねねさまの遺骸が土葬されています。

最近までは、ねねさまは秀吉公なき後、落飾され、秀吉公の菩提を弔う為に木下家の菩提寺圓徳院から毎日、台所坂を登られ高台寺に通っていたと思っていました。

しかし、奈良大学の河内将弘先生の講座を何度か受講していると、秀吉公が最後に築城した「京都新城」に住まわれていたのが文献から明らかになっています。

「北政所」の号は関白の正妻にのみ与えられる称号ですが、ねねさまは生涯「北政所」と呼ばれていたようです。

朝廷からも信頼の厚い方だったのでしょう。