一昨年から丸太町七本松にある京都アスニーで毎週金曜日に開催されているアスニーセミナーに参加しています。(毎週ではないですが、、、)

ご覧の通り、その道の専門家の方々がかなり(?)マニアックなテーマで2時間講義をされます。

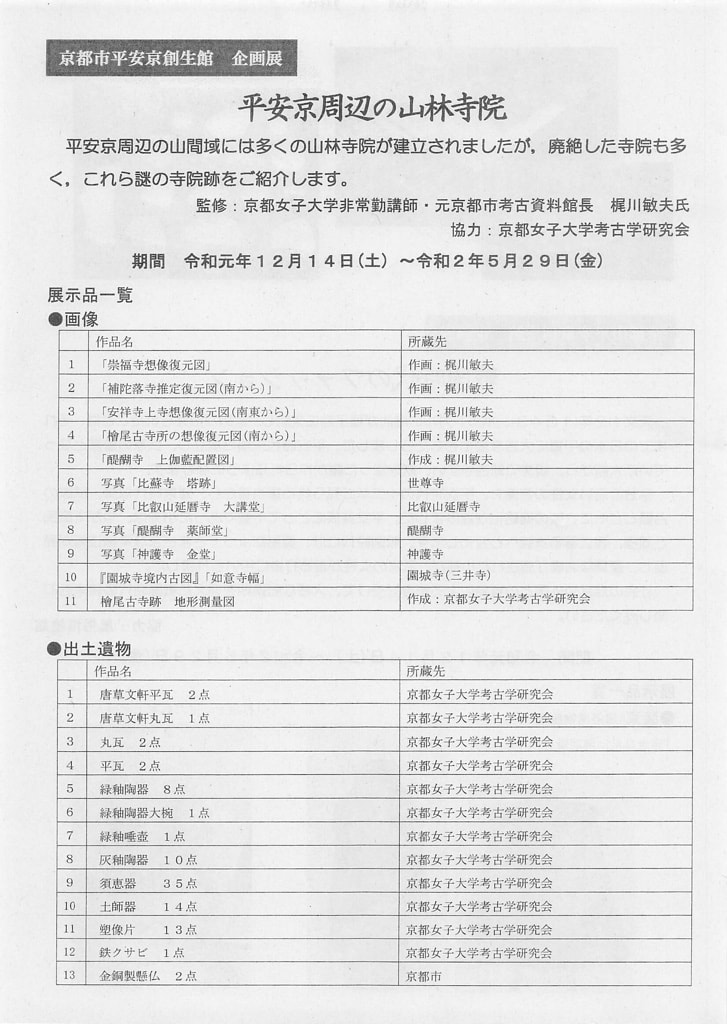

今回のテーマは「京都三山に残る平安時代創建の山林寺院跡」です。

山林寺院とは延暦寺や金剛峰寺のように山岳域に建立された寺院で、主に山林修行を目的に建立された寺院の事を指します。

前者のように皇室や貴族の帰依を受けて発展した寺院も多いですが、ある一方で無住になったり有力な壇越(だんえつ)を失ったりで衰退し廃寺になった寺院も多くあります。

桓武天皇は平安京造営の際、東寺、西寺のふたつの官寺以外の寺院の建立を認めませんでした。

やがて空海の真言密教(東密)、最澄の天台密教(台密)とが台頭し、発展してきます。

梶川先生は、京都三山に残る平安時代創建の如意寺跡、安祥寺上寺跡、補陀落寺跡など今までは幻の山林寺院の遺跡の実態を明らかにされてこられました。

最近では。京都女子大学の学生さんとともに東山如意ヶ岳の奥に残る檜尾古寺跡を発見されました。

今までの調査から発見遺跡の場所と南北朝時代に描かれた「如意寺幅」にある大慈院との位置関係から如意寺の大慈院跡と推定されていました。

しかし、この付近から最盛期の南北朝時代の遺物は見つからず、平安時代前期9世紀の遺物が見つかっている事から、如意寺に先行する別の寺院があったと考えるようになりました。

京都女子大学考古学研究会による2017年から翌年にかけての調査により、9世紀中頃の「安祥寺資材帳」に記載された安祥寺上寺四至の記録「北限檜尾古寺所」から安祥寺上寺の北方約600mに位置するこの寺院跡が檜尾古寺跡である事が判明しました。

この成果は京都アスニー(京都市生涯学習総合センター)1階にある京都市平安京創生館の企画展「平安京周辺の山林寺院」で詳しく展示されています。

梶川先生のご指導があったとは言え、京都女子大学考古学研究会の学生さん達の大きな発見です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます