碁打ち子供

もう、十年近くになるが、(’98)、碁打ちの藤沢秀行が現役を引退した。藤沢は二度の癌の手術を受け、73歳まで現役を続けたが、一局打ち終わると体重が3キロ落ち、それが戻らなくなってしまったと言う。本人が言うには、

「このままじゃあ体重がなくなっちまう」

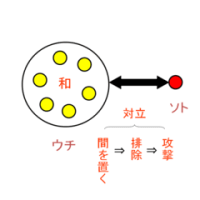

というので引退したのである。赤塚不二夫並の破天荒な人生を生きた藤沢のエピソードを紹介するのはそれだけで十分おもしろいのだが、一言で言うなら碁をこよなく愛し、碁の道を究めようとする求道者の姿がそこにはある。

《藤沢 私は相当のバカですが、まず、バカだっていうことを知らなけりゃいか

ん。自分自身はいかに無力であるか、ということを知らなきゃいかん。/そこから、重たい、担ぎきれない荷物を背負って荒野を歩いていくんですよ。ヨネさん(米長邦雄、将棋、九段)(笑)。苦しんで、苦しんで、倒れるまで勉強していかなければいけない。私はそうやって碁を打ってきました。》(藤沢秀行・米長邦雄『勝負の極北』)

その藤沢が第二期棋聖戦で加藤正夫を迎えたときの観戦記に、おもしろい記事が載っている。第二局、鳥取での対局であった。鳥取砂丘へと二人は散歩に出かけた。その日はその季節では年に一度か二度という好天だったというのである。

《しかし、砂丘を歩きながら、摩尼寺門前の料亭で昼食の精進料理を食べながら・・・・の話題は、風景、味そっちのけでもっぱら碁。元来、プロの頭の中には十九路の盤があるから、碁盤なんて必要ない。

「この間の○○先生と××先生の碁で、右下に出来た形はおかしいですよ。あそこで黒が延びた手ははねる一手でしょう?」

「ああ、あの碁。白が延びると?」

「カケツギかカタツギかは難しいんですが、とにかくつぐんです」

「白が押さえると?」

「飛んで立派な形でしょう」

といった具合なのである。

”碁打ち子供”という言葉がある。碁を打たせれば立派だが、他のことをやらせるとまるっきりだめ、ということである。この日の二人は、まさに碁打ち子供だった。》(『激突譜・第二期・棋聖決定七番勝負』)

そこには囲碁それ自体を極めてゆこうという姿がある。酒にギャンブルに事業に女に(藤沢には何人かの女性に子供がいる、もちろん、1人を除いてはみなさん、正妻ではありませんよ(笑))と藤沢は狂っていくのだが、酔っぱらっているときも考えていることは碁のことばかり、と彼は言うのである。

秀行塾

かつて若手棋士たちが

「わからないところは秀行先生に聞け」

といったという。藤沢は積極的には弟子を持たなかったが、継続的に勉強会を持ってきた。そうした活動をまったくしなかったライバル坂田栄男とは対称的である。彼は自宅を開放し、そこへ若い人を集め、勉強会を開いてきた。彼によれば、最初が昭和33・4年だったという。それから、中断をはさんで、今日にまでいたっている。大竹英雄、林海峰、石田芳夫、加藤正夫、武宮正樹、趙治勲、といった現在一線で活躍している人たちは藤沢の研究会の門をくぐっている。

《(第1期)は・・・月に一度、阿佐ヶ谷のわが家に集まって、各自の打った碁を並べさせ、私が講評するというスタイルだった。》(藤沢秀行『勝負と芸』)

《家の近い林君、四谷の木谷道場からは石田芳夫、加藤正夫、武宮正樹、趙治勲君ら。それにソウ・クンゲン。この第二次研究会は講評よりも実戦中心だった。私が白を持ち、相手が誰であろうと、ひたすら打ちまくる。林君や、加藤君とは数百局打っただろうか》(同上)

《しかし、自宅の研究会では、時間も場所もままならない。そこで昭和五十九年ころから、夏と冬、年二回の合宿を行うようになった。箱根や湯河原の民宿を借り、五日間から一週間、若い人を碁漬けにしてしまおうというわけだ。これなら、人数はいくらでも大丈夫である。東京はもちろん、名古屋、大阪から、毎回三十人以上参加するから壮観である。 ・・・・・・・・・・・・・・

午前中一局、午後一局の実戦がノルマ。夕食が済んでから、その日打った碁を並べさせ、即座に講評する。二十局も三十局も見るのだから、大変な難行である。合宿が終わるころにはへとへとに疲れ、足腰が立たなくなることがある。女房には「いい加減にやめなさいよ」といわれるが、こればかりはやめるわけにはいかない。合宿のあと、「とても勉強になりました。次回も参加させてください」という手紙をよくもらう。うれしいものである。リンパガンの治療で四苦八苦しているときも、合宿は休まなかった。我ながらよくやったと思うし、あきれもする。》(同上)

木村塾

何も最後へきて興ざめすることを書くこともないが、私も藤沢にあやかり「木村塾」を7年間開いた。「倫理」「政治経済」を中心にした勉強会だったが、参加者はもちろんふえるどころか減る一方であった。そして、こちらから「いっしょに勉強しないかい?」と声をかけたいと思わせる若い人にもめっきりめぐり合うことがなくなってきた(年いった人はいわずもがなだが)。

「木村塾」はもちろん長期の休暇の最終週にしか開けない。それだけ準備にかかるのである。一夏かけて、缶詰状態になって本をよみ、まとめ、印刷にかける。藤沢ではないが最後の一週間はへとへとである。一度、ひとり一レポートを提案したが、見事につぶれた。それくらい大変である。また、それくらいかけなければおもしろいものはできない。最後はレポートを私がほとんどを受け持った。

私は正直なところ、現在の教員には何の期待もない。期待すると腹が立つだけである。これからおそらく教育の世界も規制緩和の方向へと急速に向かうだろう。そこを睨むよりない。若い人たち、とりわけ教育そのもの本位でとりくむ人たちはそうでもしなければこの「年寄り天国」に潰され、身動きがとれないだろうというのが私の見方である。現在私が考えているのは、現職のまま現役の大学生を私の塾へと招き、勉強させるという道である。具体的にはないが、とりあえずインターネットという手段を考えている。やがて、教育の規制緩和がなされ、教育界にもベンチャーとしての道が開かれたとき、「秀行塾」は十分可能である。

私はここ6年ほど、「木村塾」を閉じてしまい開いていない。ほぼ私の独学に追い詰められてしまったといっていいかもしれない。現在、私は、個人的にホームページをかかげ、授業実践を中心に私の教科の活動を公開し、個人的に、授業録を文章化し、公開を目指している。本ブログにも、授業のコーナーがあるが、それが、いわば、草稿である。![]()

![]()

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

よろしかったら、上の二つをクリックをしてください。ブログランキングにポイントが加算されます![]()