1 (問題解決の過程を「悟性―理性……理性―悟性」で表示する)

「論理的なもの」は『小論理学』(ヘーゲル)の「論理的なものの三側面」の「論理的なもの」と対応させたものである。ヘーゲルの三側面論はそのまま三段階論となっていた。ヘーゲルの三側面に対して二側面(「自己表出と指示表出」)を対置し、悟性―否定的理性―肯定的理性という三段階論(正・反・合)に対して、「悟性―理性……理性―悟性」という三段階論を対置してきた。この図式は弁証法の新しい理論を提起する際に、「問題解決の過程」として要約したものである。(「ひらがな弁証法」 特に第2章 進展1――「対話」と「対立物の統一」の3「対立物の統一」の問題点と4「試行錯誤」の問題点参照)

この試みは、ヘーゲル「論理的なもの」の三側面(『小論理学』)の進展を、カントの悟性と理性(『純粋理性批判』)の関係を基礎にして止揚する試みだったのではないかと、最近思うようになっている。

カントの悟性と理性の違いについていえば、悟性はカテゴリーと判断を通して現象界に関係するのに対して、理性はこの悟性の機能を統一するだけで現象界と直接かかわらないと想定されていることである。「我々は同一対象を、一方では経験にとっての感覚および知性(悟性のこと、引用者注)の対象として考察できるとともに、他方では我々が単に考えるだけの対象として、とにかく経験の限界を超え出ようと努める孤立した理性にとっての対象として、したがって、二つの異なった側面から考察することができる(内田弘訳)」(『純粋理性批判』(第2版序文)より)。

「論理的なもの」の推移を「悟性―理性……理性―悟性」の過程にみることができる。例えば、ここにアインシュタインの思考モデルを位置づけることができる。また、そこにパースの3段階論(アブダクション・ディダクション・インダクション)を読み取ることができる。

2(アインシュタインの思考モデルと複素平面)

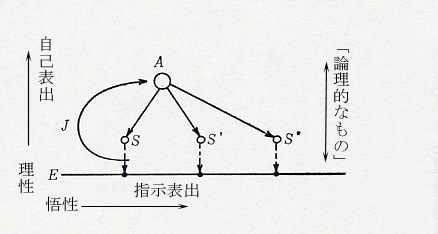

「論理的なもの」に複素数のモデルを想定してきた。複素数はa+bi(実部と虚部)という構造をもっている。iはimaginary の略で、「虚」というより「想像」が原意である。「論理的なもの」に

「論理的なもの」=「指示表出」+「自己表出」i

という構造を想定する。そして、実部に指示表出を対応させ、虚部に自己表出を対応させる。また、指示表出に悟性を、自己表出には理性を対応させる。

ガウスの複素平面の実軸は水平軸(ヨコ軸)であり、虚軸は垂直軸(タテ軸)である。アインシュタインの思考モデル(1952年)は、水平におかれたE(経験の総体)を起点として、また終点として、思考の過程を位置づけたものである。複素平面を背景にアインシュタインの思考モデルを投影してみよう。

アインシュタインの思考モデルと複素平面

「論理的なもの」(白丸○)は、「悟性―理性……理性―悟性」の過程を推移する(矢線)。「悟性―理性……理性―悟性」を分解して示せば、

悟性―理性 ―― EJA、

理性……理性 ―― AS、

理性―悟性 ―― SEA

である。

また、パースの探究の三段階論との対応を見ることができる。

アブダクション(仮説)―― EJA、

ディダクション(演繹)―― AS、

インダクション(帰納)―― SEA

である。

3 (アインシュタインの思考モデルと2つの基準)

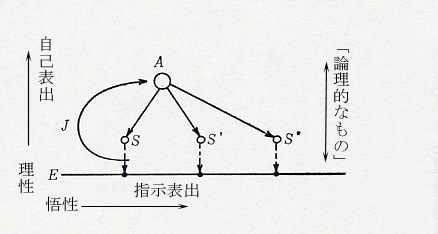

アインシュタインは新しい理論をつくるときの観点(基準)を二つ想定している。一つは「外的実証性」(「外からの検証」)、もう一つは「内的完全性」(「内における完成」)に関わるものである。第一の観点は「理論は経験事実と矛盾してはならないということ」である。第二の観点は「観測データヘの関係に関わるのではなく、理論の前提そのもの、すなわち前提(基本概念やそれらの間の基礎的関係のことであるが)の「自然さ」とか「論理的単純性」とかいう、簡潔ではあるが明瞭ではない言葉であらわされるものに関わっている」としている。

この観点を図に示すとすれば、「外的実証性」(「外からの検証」)は指示表出(悟性)に、「内的完全性」(「内における完成」)は自己表出〈理性〉に対応させることができる。

アインシュタインの思考モデルと2つの基準

図の解説は次を参照してください。

アインシュタインの思考モデルと2つの基準

「論理的なもの」は『小論理学』(ヘーゲル)の「論理的なものの三側面」の「論理的なもの」と対応させたものである。ヘーゲルの三側面論はそのまま三段階論となっていた。ヘーゲルの三側面に対して二側面(「自己表出と指示表出」)を対置し、悟性―否定的理性―肯定的理性という三段階論(正・反・合)に対して、「悟性―理性……理性―悟性」という三段階論を対置してきた。この図式は弁証法の新しい理論を提起する際に、「問題解決の過程」として要約したものである。(「ひらがな弁証法」 特に第2章 進展1――「対話」と「対立物の統一」の3「対立物の統一」の問題点と4「試行錯誤」の問題点参照)

この試みは、ヘーゲル「論理的なもの」の三側面(『小論理学』)の進展を、カントの悟性と理性(『純粋理性批判』)の関係を基礎にして止揚する試みだったのではないかと、最近思うようになっている。

カントの悟性と理性の違いについていえば、悟性はカテゴリーと判断を通して現象界に関係するのに対して、理性はこの悟性の機能を統一するだけで現象界と直接かかわらないと想定されていることである。「我々は同一対象を、一方では経験にとっての感覚および知性(悟性のこと、引用者注)の対象として考察できるとともに、他方では我々が単に考えるだけの対象として、とにかく経験の限界を超え出ようと努める孤立した理性にとっての対象として、したがって、二つの異なった側面から考察することができる(内田弘訳)」(『純粋理性批判』(第2版序文)より)。

「論理的なもの」の推移を「悟性―理性……理性―悟性」の過程にみることができる。例えば、ここにアインシュタインの思考モデルを位置づけることができる。また、そこにパースの3段階論(アブダクション・ディダクション・インダクション)を読み取ることができる。

2(アインシュタインの思考モデルと複素平面)

「論理的なもの」に複素数のモデルを想定してきた。複素数はa+bi(実部と虚部)という構造をもっている。iはimaginary の略で、「虚」というより「想像」が原意である。「論理的なもの」に

「論理的なもの」=「指示表出」+「自己表出」i

という構造を想定する。そして、実部に指示表出を対応させ、虚部に自己表出を対応させる。また、指示表出に悟性を、自己表出には理性を対応させる。

ガウスの複素平面の実軸は水平軸(ヨコ軸)であり、虚軸は垂直軸(タテ軸)である。アインシュタインの思考モデル(1952年)は、水平におかれたE(経験の総体)を起点として、また終点として、思考の過程を位置づけたものである。複素平面を背景にアインシュタインの思考モデルを投影してみよう。

アインシュタインの思考モデルと複素平面

「論理的なもの」(白丸○)は、「悟性―理性……理性―悟性」の過程を推移する(矢線)。「悟性―理性……理性―悟性」を分解して示せば、

悟性―理性 ―― EJA、

理性……理性 ―― AS、

理性―悟性 ―― SEA

である。

また、パースの探究の三段階論との対応を見ることができる。

アブダクション(仮説)―― EJA、

ディダクション(演繹)―― AS、

インダクション(帰納)―― SEA

である。

3 (アインシュタインの思考モデルと2つの基準)

アインシュタインは新しい理論をつくるときの観点(基準)を二つ想定している。一つは「外的実証性」(「外からの検証」)、もう一つは「内的完全性」(「内における完成」)に関わるものである。第一の観点は「理論は経験事実と矛盾してはならないということ」である。第二の観点は「観測データヘの関係に関わるのではなく、理論の前提そのもの、すなわち前提(基本概念やそれらの間の基礎的関係のことであるが)の「自然さ」とか「論理的単純性」とかいう、簡潔ではあるが明瞭ではない言葉であらわされるものに関わっている」としている。

この観点を図に示すとすれば、「外的実証性」(「外からの検証」)は指示表出(悟性)に、「内的完全性」(「内における完成」)は自己表出〈理性〉に対応させることができる。

アインシュタインの思考モデルと2つの基準

図の解説は次を参照してください。

アインシュタインの思考モデルと2つの基準