改訂しました。

岡 コウ・おか 山部 gāng

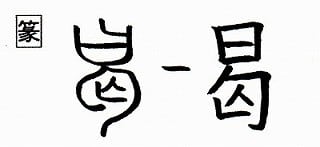

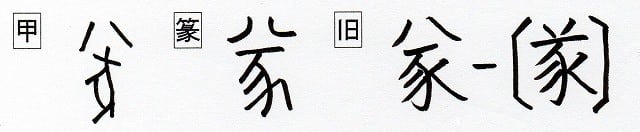

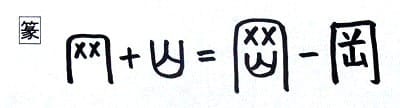

上は岡、下は网(あみ)

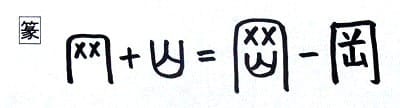

解字 岡の篆文は「山(やま)+网あみ(モウ⇒コウ)」の形声。网モウは下の甲骨文で、左右の支柱に網を張って立てた形。これに山がついた岡は、山と山のあいだの山の尾根(山脊サンセキ)をいう。[説文解字注]は「山脊サンセキ(山の尾根)也(なり)。山に従い网の聲(声)。発音は网モウ⇒コウの古郎切(コウ)とする。現代字は、网のメメ⇒䒑(ソ+一)に変化した岡になった。山の尾根は風雨に直接さらされ、かたい岩石が露出して続くので、岡を音符に含む字は、「かたく強い」イメージがある。日本では岡(おか)とよみ、丘キュウ(こだかい土地)の意味で用いるが、原義は山の尾根(山脊)をいう。

山脊サンセキ(山の尾根)。

意味 (1)山の背・尾根。山脊サンセキ(山の尾根)。「彼(か)の高岡コウコウ(高い尾根)を陟(のぼ)る(詩経・周南)」「岡コウの如く陵の如く(詩経・小雅)」(岡と陵が、同じ意味であることを示す)。「岡陵コウリョウ」(山の背が続くさま)(2)[日本]おか(岡)。小高い土地。岡阜コウフ」(小高いおか。岡も阜も、おかの意)(3)地名。日本の県名、市名など。「岡山おかやま」「福岡ふくおか」「静岡しずおか」(4)姓。「岡おか」「岡本おかもと」「岡山おかやま」「岡田おかだ」ほか。

イメージ

「おか(山の尾根)」(岡・崗)

山の尾根は岩石が露出し「かたく強い」(剛・綱・鋼)

音の変化 コウ:岡・崗・綱・鋼 ゴウ:剛

おか・山の尾根

崗 コウ・おか 山部 gǎng・gāng

解字 「山(やま)+岡(おか・山の尾根)」の会意形声。岡の意味を、山をつけて表した字。岡と同じ意味で使われる。

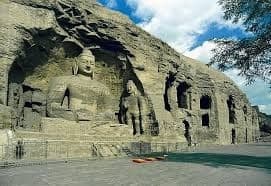

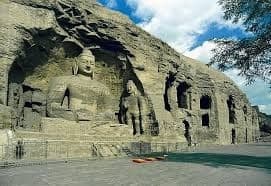

意味 (1)おか(崗)。山の尾根。岩山。山脊セキ(山嶺)。(2)岩石の名。「花崗岩カコウガン」(堅く美しい火成岩で、御影石ともいう)(3)地名。「雲崗ウンコウ」(中国山西省大同市の西にある地域。名前の由来は不明)「雲崗石窟ウンコウセックツ」(山西省大同市雲崗にある仏教遺跡。山脊(崗)の層をうがち多くの石仏が彫ってある)

雲崗石窟(ウィキペディアより)

かたく強い

剛 ゴウ・コウ・つよい 刂部 gāng

解字 「刂(刀)+岡(かたくつよい)」の会意形声。かたく強い刀を剛ゴウという。転じて、つよい意味となる。

意味 (1)つよい(剛い)。(⇔柔ジュウ)。かたい。「剛気ゴウキ」(強く屈しない意気)「剛力ゴウリキ」(①力が強い、②登山者の荷物を背負って登る人)「剛柔ゴウジュウ」(かたいと、やわらかいと)(2)「金剛コンゴウ」とは、堅くて破れない意。「金剛石コンゴウセキ」(ダイヤモンド)「金剛杖コンゴウづえ」(修験者 しゅげんじゃや巡礼者の持つ白木の杖)「金剛力士コンゴウリキシ」(金剛杵ショ (仏教の法具) を持って仏法を守護する神。阿形・吽形の一対)「金剛山コンゴウサン」(大阪府と奈良県境にある山。名前の由来は山頂の西側にある金剛山転法輪寺からとされる。標高1125m)

金剛力士像(欅製)(海宇工芸館のHPから)

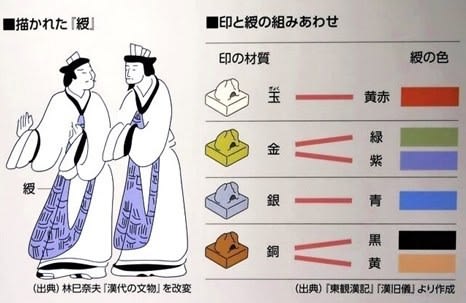

綱 コウ・つな 糸部 gāng

解字 「糸(より合わせる)+岡(かたく強い)」の会意形声。網(あみ)を引くかたく強いつな(綱)をいう。網(あみ)を引く「つな」に使うことから、物事を支え引き締める意ともなる。

意味 (1)つな(綱)。おおづな。「大綱おおづな」(①太い綱。②おおもと)「横綱よこづな」(①相撲力士の最高位の称、②白麻で太く撚り合わせた化粧まわし)(2)物事を支え保つ。おおもと。物事をとりしまる。「綱紀コウキ」(綱は大づな、紀は小づなで、大小のつなの意。大小の綱で引きしめて国を治めること)「綱紀粛正コウキシュクセイ」(国を治める政治家や役人の乱れを正すこと)「綱領コウリョウ」(統べる(領)ための綱。物事の要のところ) (3)分類上の区分け。「綱目コウモク」(綱はあみのつな、目はあみの目の意。物事の大綱と細目)

鋼 コウ・はがね 金部 gāng・gàn

解字 「金(金属)+岡(かたく強い)」の会意形声。かたく強い金属。

意味 はがね(鋼)。かたくきたえた鉄。鋼鉄コウテツともよばれる。「鋼玉コウギョク」(ルビー・サファイヤなどの硬い玉石)「鋼索コウサク」(ワイヤーロープ)「粗鋼ソコウ」(転炉や電気炉などで精錬され、圧延や鍛造などの加工を施す前の鋼)「鉄鋼テッコウ」(銑鉄と鋼の総称)「鉄鋼業テッコウギョウ」(粗鋼等を生産する産業のこと)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

岡 コウ・おか 山部 gāng

上は岡、下は网(あみ)

解字 岡の篆文は「山(やま)+网あみ(モウ⇒コウ)」の形声。网モウは下の甲骨文で、左右の支柱に網を張って立てた形。これに山がついた岡は、山と山のあいだの山の尾根(山脊サンセキ)をいう。[説文解字注]は「山脊サンセキ(山の尾根)也(なり)。山に従い网の聲(声)。発音は网モウ⇒コウの古郎切(コウ)とする。現代字は、网のメメ⇒䒑(ソ+一)に変化した岡になった。山の尾根は風雨に直接さらされ、かたい岩石が露出して続くので、岡を音符に含む字は、「かたく強い」イメージがある。日本では岡(おか)とよみ、丘キュウ(こだかい土地)の意味で用いるが、原義は山の尾根(山脊)をいう。

山脊サンセキ(山の尾根)。

意味 (1)山の背・尾根。山脊サンセキ(山の尾根)。「彼(か)の高岡コウコウ(高い尾根)を陟(のぼ)る(詩経・周南)」「岡コウの如く陵の如く(詩経・小雅)」(岡と陵が、同じ意味であることを示す)。「岡陵コウリョウ」(山の背が続くさま)(2)[日本]おか(岡)。小高い土地。岡阜コウフ」(小高いおか。岡も阜も、おかの意)(3)地名。日本の県名、市名など。「岡山おかやま」「福岡ふくおか」「静岡しずおか」(4)姓。「岡おか」「岡本おかもと」「岡山おかやま」「岡田おかだ」ほか。

イメージ

「おか(山の尾根)」(岡・崗)

山の尾根は岩石が露出し「かたく強い」(剛・綱・鋼)

音の変化 コウ:岡・崗・綱・鋼 ゴウ:剛

おか・山の尾根

崗 コウ・おか 山部 gǎng・gāng

解字 「山(やま)+岡(おか・山の尾根)」の会意形声。岡の意味を、山をつけて表した字。岡と同じ意味で使われる。

意味 (1)おか(崗)。山の尾根。岩山。山脊セキ(山嶺)。(2)岩石の名。「花崗岩カコウガン」(堅く美しい火成岩で、御影石ともいう)(3)地名。「雲崗ウンコウ」(中国山西省大同市の西にある地域。名前の由来は不明)「雲崗石窟ウンコウセックツ」(山西省大同市雲崗にある仏教遺跡。山脊(崗)の層をうがち多くの石仏が彫ってある)

雲崗石窟(ウィキペディアより)

かたく強い

剛 ゴウ・コウ・つよい 刂部 gāng

解字 「刂(刀)+岡(かたくつよい)」の会意形声。かたく強い刀を剛ゴウという。転じて、つよい意味となる。

意味 (1)つよい(剛い)。(⇔柔ジュウ)。かたい。「剛気ゴウキ」(強く屈しない意気)「剛力ゴウリキ」(①力が強い、②登山者の荷物を背負って登る人)「剛柔ゴウジュウ」(かたいと、やわらかいと)(2)「金剛コンゴウ」とは、堅くて破れない意。「金剛石コンゴウセキ」(ダイヤモンド)「金剛杖コンゴウづえ」(修験者 しゅげんじゃや巡礼者の持つ白木の杖)「金剛力士コンゴウリキシ」(金剛杵ショ (仏教の法具) を持って仏法を守護する神。阿形・吽形の一対)「金剛山コンゴウサン」(大阪府と奈良県境にある山。名前の由来は山頂の西側にある金剛山転法輪寺からとされる。標高1125m)

金剛力士像(欅製)(海宇工芸館のHPから)

綱 コウ・つな 糸部 gāng

解字 「糸(より合わせる)+岡(かたく強い)」の会意形声。網(あみ)を引くかたく強いつな(綱)をいう。網(あみ)を引く「つな」に使うことから、物事を支え引き締める意ともなる。

意味 (1)つな(綱)。おおづな。「大綱おおづな」(①太い綱。②おおもと)「横綱よこづな」(①相撲力士の最高位の称、②白麻で太く撚り合わせた化粧まわし)(2)物事を支え保つ。おおもと。物事をとりしまる。「綱紀コウキ」(綱は大づな、紀は小づなで、大小のつなの意。大小の綱で引きしめて国を治めること)「綱紀粛正コウキシュクセイ」(国を治める政治家や役人の乱れを正すこと)「綱領コウリョウ」(統べる(領)ための綱。物事の要のところ) (3)分類上の区分け。「綱目コウモク」(綱はあみのつな、目はあみの目の意。物事の大綱と細目)

鋼 コウ・はがね 金部 gāng・gàn

解字 「金(金属)+岡(かたく強い)」の会意形声。かたく強い金属。

意味 はがね(鋼)。かたくきたえた鉄。鋼鉄コウテツともよばれる。「鋼玉コウギョク」(ルビー・サファイヤなどの硬い玉石)「鋼索コウサク」(ワイヤーロープ)「粗鋼ソコウ」(転炉や電気炉などで精錬され、圧延や鍛造などの加工を施す前の鋼)「鉄鋼テッコウ」(銑鉄と鋼の総称)「鉄鋼業テッコウギョウ」(粗鋼等を生産する産業のこと)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。