改訂しました。

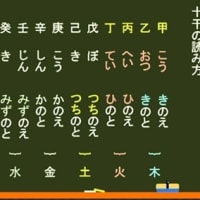

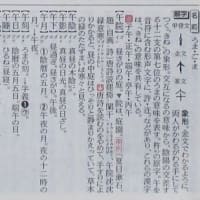

馬 バ・メ・マ・うま・ま 馬部 mǎ

解字 ウマを描いた象形。甲骨文はウマをタテに描いており、上に頭、その下にたてがみと足、最後に尻尾をつけている。金文はその流れを引き継ぎ、篆文にいたって抽象化された芸術的な馬の字が完成した。現代字の馬は、足を四つの点で表現している。馬は部首にもなる。

意味 うま(馬)。「騎馬キバ」「馬具バグ」「馬蹄バテイ」(馬のひづめ)「駿馬シュンメ」「伝馬テンマ」(運送用の馬)「馬子まご」(馬引き)

参考 馬は部首「馬うま・うまへん」になる。左辺や下部について馬にかんする意味を表す。常用漢字で11字(馬を含む)あり、約14,600字を収録する『新漢語林』では133字が収録されている。

常用漢字 11字

馬バ・メ(部首)

駅[驛]エキ・うまや(馬+音符「睪エキ」)

騎キ・のる(馬+音符「奇キ」)

驚キョウ・おどろく(馬+音符「敬ケイ」)

駆ク・かける(馬+音符「区ク」)

駒ク・こま(馬+音符「句ク」)

験[驗]ケン・ためす・(馬+僉セン」)

騒ソウ・さわぐ(馬+音符「蚤ソウ」)

駄ダ(馬+音符「太タ」)

駐チュウ・とどまる(馬+音符「主シュ」)

騰トウ・あがる(馬+音符「滕トウの省」)

常用漢字以外

駕ガ・のる(馬+音符「加カ」)

驕キョウ・おごる(馬+音符「喬キョウ」)

駿シュン・すぐれる(馬+音符「夋シュン」)

馴ジュン・なれる(馬+音符「川セン」)

駱ラク(馬+音符「各カク」)ほか

イメージ

「うま」(馬・罵・闖・瑪・碼)

「マの音」(媽)

音の変化 バ:馬・罵 チン:闖 マ:媽 メ:瑪・碼

う ま

罵 バ・ののしる 罒部あみがしら mà

解字 「罒(=网:あみ)+馬(うま)」の会意形声。罒は网(あみ)の形だが馬に網をかぶせても、ののしる意は出てこない。ののしる意の字は、詈リである。この字は「罪人に网(あみ)をかけて言う⇒ののしる意。[字統]は、馬に罪人をのせて市中を引き回し、人々が罪人を詈(ののし)るさまを「馬+罒(=詈。ののしる)」⇒罵と表現したとする。下図は日本の市中引回しだが、中国にあったかは定かでない。後漢の[説文解字]は「詈リ也(なり)。网に従い馬の聲(声)」とするだけであり、馬に乗せての市中引回しは覚え方としていいと思う。

引回<死罪大秘録>(「日本国語大辞典」の、ひきまわし(引回)より)

意味 ののしる(罵る)。口ぎたなくけなす。「罵声バセイ」「罵倒バトウ」「罵詈バリ」(罵も詈も、ののしる意)「罵詈雑言バリゾウゴン」(口をきわめた悪口)

闖 チン 門部 chuǎng

解字 「門(もん)+馬(うま)」の会意。馬が門から突然入り込んでくる形だが、馬に乗った兵士が突然、門に入ってくる(私見)イメージがある。

意味 (1)急に入りこむ。「闖入チンニュウ」(突然、無断で入り込むこと)「闖将チンショウ」(荒武者。ならずもの)「闖子チンシ」(暴れん坊)「闖然チンゼン」(だしぬけに頭を出すさま)(2)うかがう。ねらう。

瑪 メ・バ 王部 mǎ

瑪瑙メノウ

瑪瑙メノウ

解字 「王(玉)+馬(うま)」の会意形声。馬の脳に似た宝石の意から、馬に王偏を付けた字。同じく、脳に王をつけた瑙ノウとともに瑪瑙メノウとして使われる。

意味 瑪瑙メノウに用いられる字。瑪瑙とは、石英・蛋白石などの結晶の混合物。赤褐色・緑・白などの美しい縞模様があり、装飾品・彫刻材料などに用いられる。

碼 メ・マ・バ 石部 mǎ

解字 「石(貴石)+馬(うま)」の会意形声。馬の脳に似た貴石の意から、馬に石偏を付けた字。同じく、脳に石をつけた碯ノウとともに碼碯メノウとして使われる。

意味 (1)碼碯メノウ(=瑪瑙)に用いられる字。碼碯とは、石英・蛋白石などの結晶の混合物。瑪瑙とも書く。(2)数を示す符号。「号碼ゴウマ」(中国語で番号の意)(3)「碼ヤード(yard)」英語のヤード(yard)の音訳字。1ヤードは91.44㎝。

形声字

媽 マ・ボ・モ 女部 mā

解字 「女(おんな)+馬(マ)」の形声。マはママ(mama・母親)のマを表す語として用いられる。馬の発音「マ」は唐音(宋~清代)で比較的新しい発音。

意味 おかあさん。「媽媽ママ」(おかあさん。中国で俗語として使われたが、今日では母親の意の口語として定着している。簡体字は妈妈māmā)

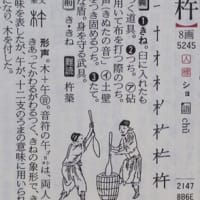

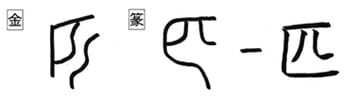

匹 ヒツ <二頭のならんだ馬>

匹 ヒツ・ひき 匸部 pǐ

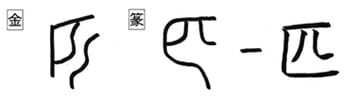

解字 金文は 厂(屋根)の下にいる馬の尻(尾を含む)が二つ見える形とされ、並んでいる馬を二つ描いた形の象形。金文では並ぶ馬の数を表す量詞の「馬四匹」という語がある。転じて、たぐい・仲間の意に用いる。日本ではさらに獣・魚・虫などを数える言葉とする。字形は篆文で形が変化し現代字は匹になった。

意味 (1)ひき(匹)。二つがならぶ。対になる。なかま。「匹敵ヒッテキ」(ほぼ対等であること)「匹偶ヒツグウ」(相手になること。結婚すること)(2)ありふれた。つまらない。「匹夫ヒップ」(①ひとりの男。②身分の低い男)「匹婦ヒップ」(3)馬や動物を数える言葉。「猫一匹いっぴき」(4)布の長さの単位。古くは四丈を一匹とした。「匹絹ヒツケン」(四丈の長さの絹布)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

馬 バ・メ・マ・うま・ま 馬部 mǎ

解字 ウマを描いた象形。甲骨文はウマをタテに描いており、上に頭、その下にたてがみと足、最後に尻尾をつけている。金文はその流れを引き継ぎ、篆文にいたって抽象化された芸術的な馬の字が完成した。現代字の馬は、足を四つの点で表現している。馬は部首にもなる。

意味 うま(馬)。「騎馬キバ」「馬具バグ」「馬蹄バテイ」(馬のひづめ)「駿馬シュンメ」「伝馬テンマ」(運送用の馬)「馬子まご」(馬引き)

参考 馬は部首「馬うま・うまへん」になる。左辺や下部について馬にかんする意味を表す。常用漢字で11字(馬を含む)あり、約14,600字を収録する『新漢語林』では133字が収録されている。

常用漢字 11字

馬バ・メ(部首)

駅[驛]エキ・うまや(馬+音符「睪エキ」)

騎キ・のる(馬+音符「奇キ」)

驚キョウ・おどろく(馬+音符「敬ケイ」)

駆ク・かける(馬+音符「区ク」)

駒ク・こま(馬+音符「句ク」)

験[驗]ケン・ためす・(馬+僉セン」)

騒ソウ・さわぐ(馬+音符「蚤ソウ」)

駄ダ(馬+音符「太タ」)

駐チュウ・とどまる(馬+音符「主シュ」)

騰トウ・あがる(馬+音符「滕トウの省」)

常用漢字以外

駕ガ・のる(馬+音符「加カ」)

驕キョウ・おごる(馬+音符「喬キョウ」)

駿シュン・すぐれる(馬+音符「夋シュン」)

馴ジュン・なれる(馬+音符「川セン」)

駱ラク(馬+音符「各カク」)ほか

イメージ

「うま」(馬・罵・闖・瑪・碼)

「マの音」(媽)

音の変化 バ:馬・罵 チン:闖 マ:媽 メ:瑪・碼

う ま

罵 バ・ののしる 罒部あみがしら mà

解字 「罒(=网:あみ)+馬(うま)」の会意形声。罒は网(あみ)の形だが馬に網をかぶせても、ののしる意は出てこない。ののしる意の字は、詈リである。この字は「罪人に网(あみ)をかけて言う⇒ののしる意。[字統]は、馬に罪人をのせて市中を引き回し、人々が罪人を詈(ののし)るさまを「馬+罒(=詈。ののしる)」⇒罵と表現したとする。下図は日本の市中引回しだが、中国にあったかは定かでない。後漢の[説文解字]は「詈リ也(なり)。网に従い馬の聲(声)」とするだけであり、馬に乗せての市中引回しは覚え方としていいと思う。

引回<死罪大秘録>(「日本国語大辞典」の、ひきまわし(引回)より)

意味 ののしる(罵る)。口ぎたなくけなす。「罵声バセイ」「罵倒バトウ」「罵詈バリ」(罵も詈も、ののしる意)「罵詈雑言バリゾウゴン」(口をきわめた悪口)

闖 チン 門部 chuǎng

解字 「門(もん)+馬(うま)」の会意。馬が門から突然入り込んでくる形だが、馬に乗った兵士が突然、門に入ってくる(私見)イメージがある。

意味 (1)急に入りこむ。「闖入チンニュウ」(突然、無断で入り込むこと)「闖将チンショウ」(荒武者。ならずもの)「闖子チンシ」(暴れん坊)「闖然チンゼン」(だしぬけに頭を出すさま)(2)うかがう。ねらう。

瑪 メ・バ 王部 mǎ

瑪瑙メノウ

瑪瑙メノウ解字 「王(玉)+馬(うま)」の会意形声。馬の脳に似た宝石の意から、馬に王偏を付けた字。同じく、脳に王をつけた瑙ノウとともに瑪瑙メノウとして使われる。

意味 瑪瑙メノウに用いられる字。瑪瑙とは、石英・蛋白石などの結晶の混合物。赤褐色・緑・白などの美しい縞模様があり、装飾品・彫刻材料などに用いられる。

碼 メ・マ・バ 石部 mǎ

解字 「石(貴石)+馬(うま)」の会意形声。馬の脳に似た貴石の意から、馬に石偏を付けた字。同じく、脳に石をつけた碯ノウとともに碼碯メノウとして使われる。

意味 (1)碼碯メノウ(=瑪瑙)に用いられる字。碼碯とは、石英・蛋白石などの結晶の混合物。瑪瑙とも書く。(2)数を示す符号。「号碼ゴウマ」(中国語で番号の意)(3)「碼ヤード(yard)」英語のヤード(yard)の音訳字。1ヤードは91.44㎝。

形声字

媽 マ・ボ・モ 女部 mā

解字 「女(おんな)+馬(マ)」の形声。マはママ(mama・母親)のマを表す語として用いられる。馬の発音「マ」は唐音(宋~清代)で比較的新しい発音。

意味 おかあさん。「媽媽ママ」(おかあさん。中国で俗語として使われたが、今日では母親の意の口語として定着している。簡体字は妈妈māmā)

匹 ヒツ <二頭のならんだ馬>

匹 ヒツ・ひき 匸部 pǐ

解字 金文は 厂(屋根)の下にいる馬の尻(尾を含む)が二つ見える形とされ、並んでいる馬を二つ描いた形の象形。金文では並ぶ馬の数を表す量詞の「馬四匹」という語がある。転じて、たぐい・仲間の意に用いる。日本ではさらに獣・魚・虫などを数える言葉とする。字形は篆文で形が変化し現代字は匹になった。

意味 (1)ひき(匹)。二つがならぶ。対になる。なかま。「匹敵ヒッテキ」(ほぼ対等であること)「匹偶ヒツグウ」(相手になること。結婚すること)(2)ありふれた。つまらない。「匹夫ヒップ」(①ひとりの男。②身分の低い男)「匹婦ヒップ」(3)馬や動物を数える言葉。「猫一匹いっぴき」(4)布の長さの単位。古くは四丈を一匹とした。「匹絹ヒツケン」(四丈の長さの絹布)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。