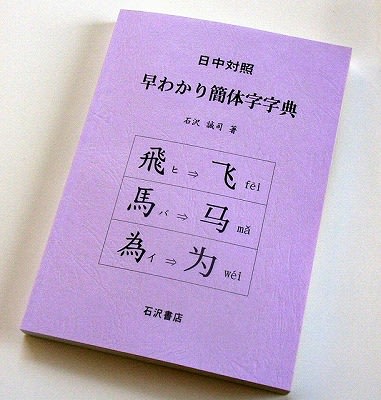

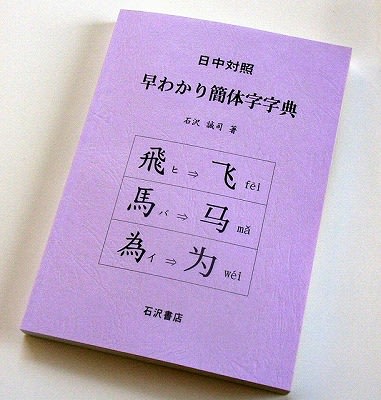

日本の漢字と中国簡体字を対比させ、簡体字がすぐわかるように工夫された字典が刊行された。石沢書店の『日中対照 早わかり簡体字字典』である。

一般の中国語簡体字字典(中日字典)を引くと、簡体字の横にカッコ書きで旧漢字である繁体字が表示されている。繁体字は日本の旧字とほぼ同じなので、一般的にはこれで日本漢字と簡体字の関係が分かる。しかし、これだと個々の漢字の変化しか分からない。「早わかり」と名付けられたこの字典は、日中の漢字配列を音符順にならべているところが特徴である。

音符というのは漢字の字形のなかで発音を表す部分を言う。例えば、郊コウ・狡コウ・絞コウ・校コウ・餃コウ、の音符は「交コウ」で、この音符を含む字は「コウ」と発音される。簡体字は音符が簡略化されることが多く、音符順にならべると簡略化された部分が分かりやすいという特徴がある。

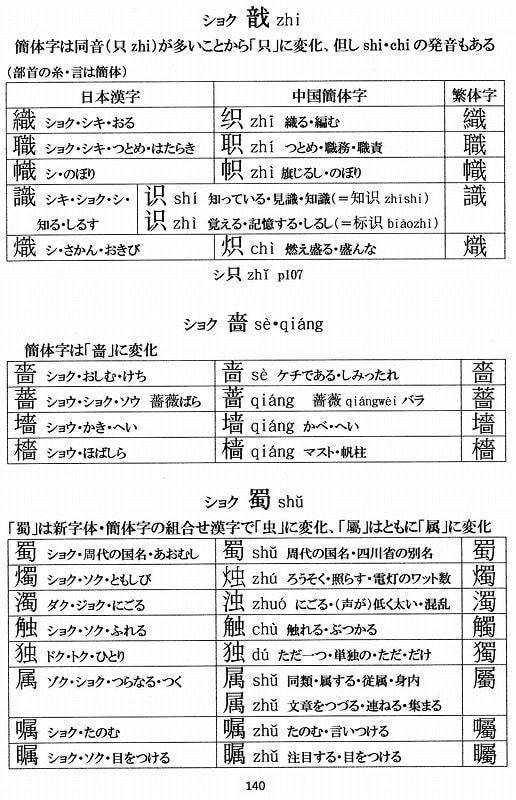

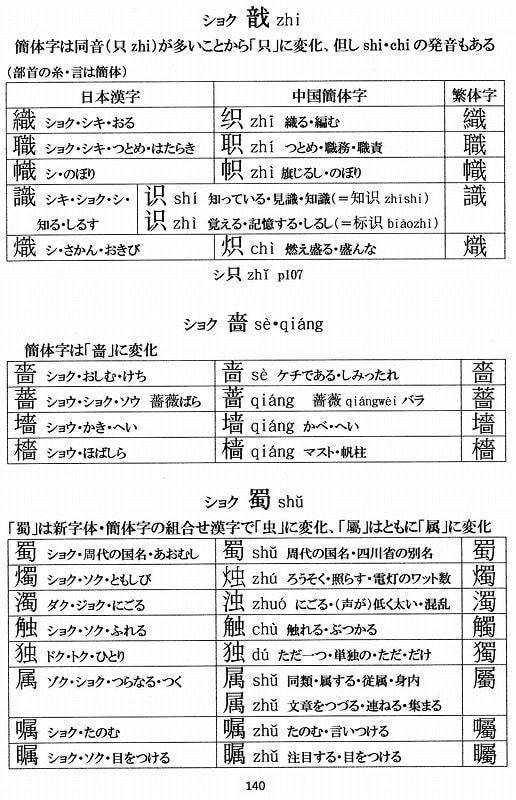

例えば、石沢書店のHPに挙げられているP140の見本は以下のとおりである。

ご覧のように、音符の下に日本漢字・中国簡体字・繁体字が同じ行で対比されている。ひとつの音符の表を見ると、日本漢字のどの部分が変化して簡体字になっているか一目瞭然である。例えば、日本漢字の音符「戠ショク」は中国簡体字ですべて「只」に変化しているし、同じく音符「嗇ショク」は⇒中国簡体字ですべてが「啬」に変化している。また、音符「蜀ショク」は日本で触・独が、蜀⇒虫への変化をしているのに対し、簡体字ではさらに2字増えて合計4字が虫に変化していることが分かる。しかし、繁体字の欄をみると、すべてが蜀のままであり、日中台の差が垣間見れておもしろい。

このように、音符のつながりの中で日中漢字の差が明瞭に見えてくるので簡体字の系統的理解につながると思われる。また、音符ごとに簡略化の説明がなされている。さらに、右端に表示されている繁体字(簡体字が使われる以前に中国で使用されていた字。現在、台湾などで使用)は、日中漢字のもとの形をあらわしている。ひとつの音符の表を参照すると、日本・中国・台湾などの文字の変化が一望できる。非常に魅力的な字典である。

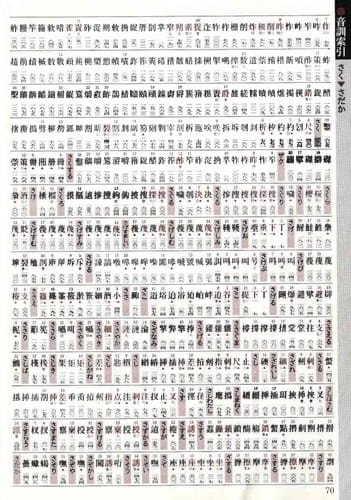

巻頭に「簡体字の原理」という文章があり、複雑な漢字を簡略化する基本的方法を6つに分けて解説している。

<巻頭論文> 簡体字の原理

この字典には中国の常用漢字3500字に加え、日本人がよく知っている漢字等を加え約4000字が収録されているという。中国の常用漢字は、一般的な文章の99.5パーセントをカバーしているとされているから、4000字という字数は現代中国の新聞や一般的な図書・雑誌のほとんどの文字をカバーしているといえる。

本書を刊行した石沢書店は『自分で原稿をパソコンで作り近所の印刷屋さんで本にしてもらいネットで販売する「一人書店」です』(同書店のHP )とあり、本の入手はメールまたは電話で申し込む必要がある。

http://www4.hp-ez.com/hp/ishizawa/page1

石沢書店 2013年刊(2017年 2刷版) 1700円+税

東京・神田神保町の「東方書店」にも置かせていただいております。

東方書店の本書紹介ページ

一般の中国語簡体字字典(中日字典)を引くと、簡体字の横にカッコ書きで旧漢字である繁体字が表示されている。繁体字は日本の旧字とほぼ同じなので、一般的にはこれで日本漢字と簡体字の関係が分かる。しかし、これだと個々の漢字の変化しか分からない。「早わかり」と名付けられたこの字典は、日中の漢字配列を音符順にならべているところが特徴である。

音符というのは漢字の字形のなかで発音を表す部分を言う。例えば、郊コウ・狡コウ・絞コウ・校コウ・餃コウ、の音符は「交コウ」で、この音符を含む字は「コウ」と発音される。簡体字は音符が簡略化されることが多く、音符順にならべると簡略化された部分が分かりやすいという特徴がある。

例えば、石沢書店のHPに挙げられているP140の見本は以下のとおりである。

ご覧のように、音符の下に日本漢字・中国簡体字・繁体字が同じ行で対比されている。ひとつの音符の表を見ると、日本漢字のどの部分が変化して簡体字になっているか一目瞭然である。例えば、日本漢字の音符「戠ショク」は中国簡体字ですべて「只」に変化しているし、同じく音符「嗇ショク」は⇒中国簡体字ですべてが「啬」に変化している。また、音符「蜀ショク」は日本で触・独が、蜀⇒虫への変化をしているのに対し、簡体字ではさらに2字増えて合計4字が虫に変化していることが分かる。しかし、繁体字の欄をみると、すべてが蜀のままであり、日中台の差が垣間見れておもしろい。

このように、音符のつながりの中で日中漢字の差が明瞭に見えてくるので簡体字の系統的理解につながると思われる。また、音符ごとに簡略化の説明がなされている。さらに、右端に表示されている繁体字(簡体字が使われる以前に中国で使用されていた字。現在、台湾などで使用)は、日中漢字のもとの形をあらわしている。ひとつの音符の表を参照すると、日本・中国・台湾などの文字の変化が一望できる。非常に魅力的な字典である。

巻頭に「簡体字の原理」という文章があり、複雑な漢字を簡略化する基本的方法を6つに分けて解説している。

<巻頭論文> 簡体字の原理

この字典には中国の常用漢字3500字に加え、日本人がよく知っている漢字等を加え約4000字が収録されているという。中国の常用漢字は、一般的な文章の99.5パーセントをカバーしているとされているから、4000字という字数は現代中国の新聞や一般的な図書・雑誌のほとんどの文字をカバーしているといえる。

本書を刊行した石沢書店は『自分で原稿をパソコンで作り近所の印刷屋さんで本にしてもらいネットで販売する「一人書店」です』(同書店のHP )とあり、本の入手はメールまたは電話で申し込む必要がある。

http://www4.hp-ez.com/hp/ishizawa/page1

石沢書店 2013年刊(2017年 2刷版) 1700円+税

東京・神田神保町の「東方書店」にも置かせていただいております。

東方書店の本書紹介ページ

②

②