大学で物理学を専攻した者にとって、特にビッグバン理論とインフレーション理論が主役となる宇宙創世の話は、物理学の醍醐味が凝縮したと思えるような興味深い物語である。そこで、この分野のすぐれた参考文献に触発されてこのブログを書きたくなった。しかし、宇宙論は、物理学の中の古典力学、量子力学、相対性理論、素粒子論、流体力学、熱力学、統計力学など多岐の学問分野に関連するので、素人にとってその全体像を理解したと言えるような境地に達するのは容易ではないと思われる。このブログでは、専門家の説明を尊重するとともに、できるだけ補助的な解説を加えることに主力を置くことにした。

現代の宇宙論では、宇宙は時空も物質もない無の状態から熱い火の玉として始まったとするビッグバン理論がほぼ定説となっている。1965年に発見され、その後の精密な観測とデータ解析が進んだマイクロ波宇宙背景放射(CMB)は、この説の決定的な証拠となっている。CMBとは、ビッグバンによって非常に高温で物質と放射が熱平衡状態を保っていた宇宙の温度が3000K程度に冷えてきたときに陽子と電子が結合して水素原子が形成されるとともに、物質から散乱を受けず自由になった宇宙誕生およそ38万年後の光が138億光年の旅をして我々の目に届いた放射光とされる。

CMBの強度を周波数の関数として表すスペクトルのデータは、黒体放射と呼ばれる熱平衡にある物体からの放射のスペクトルと完全に一致することが確認された。これは、19世紀にその基礎が築かれた統計力学の威力を示すものであり、この事実を知って感嘆した記憶がある。宇宙がかつて熱平衡状態にあったことに疑う余地がなくなった。

CMBのデータが示すように、宇宙初期の世界が完全な熱平衡状態にあったということは、宇宙の一様等方性を説明する根拠となるものであり、概略的には正しい。しかし、CMBデータをさらに詳細に調べた結果、CMB以前の宇宙にはわずか10万分の1程度の温度揺らぎあるいは密度揺らぎが存在したことが分かってきた。一般に、独立にゆらぐ分子N個からなる集団があるとき、Nを限りなく大きくすると、ゆらぎの総和を集団のサイズNで割った一個当たりのゆらぎは限りなく0に近づくという大数の法則がある。そうすると、CMB以前の宇宙に存在した10万分の1の密度ゆらぎを単純なビッグバン理論では説明できないのであり、ここにインフレーション理論が提唱されたのである。なお、ビッグバン理論では、宇宙は密度・温度ともに無限大の特異点から始まったとされる。インフレーション理論では、その前に宇宙のインフレーションが起こり、CMBデータに見る量子集団のゆらぎがつくられたとする。

宇宙の大規模構造とは、宇宙に存在する数多くの銀河が形作る空間分布パターンのことである。銀河団は互いにフィラメント状に連なって超銀河団をつくり、銀河が比較的少ない領域(ボイド)を取り囲んでいるという構造をもつ。宇宙の大規模構造は、宇宙初期に生み出され、CMBデータで明らかにされたような密度ゆらぎがその後の宇宙膨張と重力的進化にともなって成長した結果、形成されたものと考えられている。宇宙の大規模構造は、脳の神経細胞のネットワーク構造と類似しているという研究報告があり、宇宙はマクロ的にはその初期から脳のようにまとまった因果関係をもった統一体であったことを示唆している。なお、宇宙の大規模構造の構築には、暗黒物質が重要な役割を果たしているので、CMBデータと大規模構造がぴったり対応するのか否かは、バリオンなどの通常物質の分布状況と暗黒物質の分布状況のすり合わせもあり、まだ検討中のようだ。

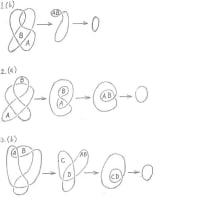

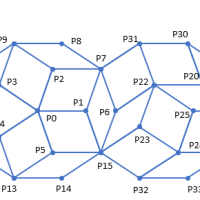

インフレーション理論とは、要約すると、宇宙初期でインフレーション前に存在した互いに因果関係がないような複数の領域を含む空間が、インフレーションと呼ばれる光速を越えるような速度で加速膨張したことによって引き伸ばされ、CMBデータに見る密度ゆらぎがつくられたとする仮説である。もし領域Aと領域Bとが光速で到達できないとすれば、両者の間には因果関係が存在しないことになる。インフレーション理論は、宇宙の大規模構造を説明するとともに、宇宙の密度パラメータがちょうど1で始まること、言い換えれば宇宙の曲率が観測的にきわめてゼロに近いというビッグバン理論では説明できない平坦性問題を解決する。

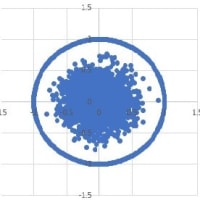

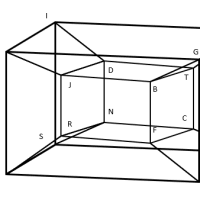

ここで地平線の概念を導入する。地平線とは光速で到達できる限界を表す。地平線の大きさ(地平線長)とは、上記の領域Aまたは領域Bの大きさに対応し、地平線長=光速×宇宙時間で与えられる。初期の宇宙では光子と電子は散乱を通じて強く結びついているので、圧縮性の流体として考えることができる。このため、光子は光速で走る能力がありながら、電子や陽子流体によって散乱され、地平線の外まで届かない。

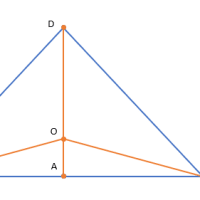

宇宙初期のゆらぎを、媒質の密度の高いところと低いところがある波と考えて、ゆらぎのサイズ(スケール)を波長と呼ぶ。またゆらぎの大きさは波の高さ(振幅)に相当する。ゆらぎの大きさを2乗した量をパワースペクトラムと呼び、密度の波がもつエネルギー量を表す。インフーション理論によれば、地平線長を越えるサイズの波長をもつゆらぎが存在できる。このようなサイズの大きな波長には因果関係がないので、何も起きない。宇宙膨張によってこのゆらぎが地平線の中に入ったとき、重力的進化にともない成長が始まる。また、宇宙に存在するゆらぎの全体は、様々な波長をもつゆらぎで構成されているが、ゆらぎの大きさが波長によらず一定(スケール不変)であるという性質がある。インフレーション理論で予言され、CMBの観測によって確認された事実である。

宇宙初期の放射と物質の混合した媒質が圧縮性の流体であるならば、その媒体に生じる密度の波は、空気密度の濃淡が伝播する音波と同じ原理に基づいていると考えることができる。たとえば、フルートのような菅楽器は管の両端で音波が反射されるために、その境界条件をみたすような定常波が生じる。つまり、楽器の音は、基本となる音の上に多くの倍音成分が重なっているが、地平線の中の密度の波も定常波となり、同様の波長成分をもつ密度波で構成されている。ここで管楽器の管の長さが地平線の大きさに相当する。

「~星が先かブラックホールが先か?~原始ブラックホール研究の最前線」と題する立教大学の多田祐一郎先生の講演を聴講して、インフレーション理論の全体像がより鮮明になってきたような気がする。ただし、多田先生が言われるように、今のところ「原始ブラックホール」説は、仮説であることに注意したい。

インフレーション時の宇宙は、温度の高い領域と低い領域とが混在していた。つまり、宇宙は概略的には熱平衡にあったが、詳細に見ると、完全な熱平衡状態からわずかに外れるような密度ゆらぎがあったということである。各領域では、放射とバリオンとが一体となったプラズマの圧力と、物質による重力とが釣り合った状態にあったとする。バリオンとともに存在したと想定される暗黒物質はプラズマ圧を受けないので、暗黒物質がその重力により収縮して微小な原始ブラックホールが生成された可能性がある。各領域は、地平線で囲まれた領域とみなしてよいのだろう。

宇宙は温度の高い領域と低い領域とが混在していたというだけなら、インフレーションがなくても起きる現象である。インフレーションがなければ、密度ゆらぎの波の媒質である放射と物質は因果関係でつながっているため、地平線で囲まれた狭い領域内の小さいスケールをもったゆらぎしか出来ない。インフレーションがあったので、密度ゆらぎの波の波長が引き伸ばされ、大きなスケールの密度ゆらぎができ、CMBデータを説明できるのであろう。宇宙が膨張して大きなスケールの密度ゆらぎがその地平線内に入ったとき成長を始めることができる。

CMBデータから、ゆらぎは「ほぼスケール不変」という結論が出ているが、この「ほぼ」は、密度ゆらぎによる完全な熱平衡状態からのずれを意味することが理解できる。

なお、対象とする量子集団は、放射の量子と物質の量子との相互作用がきわめて強く、粒子数密度が大きいため、そのゆらぎの運動論は、入門的な統計力学では扱えない。しかし、衝突時間と自由時間の考え方は、参考になる。衝突時間とは、着目する粒子が衝突相手との相互作用のおよぶ領域内に滞在している時間をいう。自由時間とは、粒子が一つの衝突相手との相互作用領域外に出てから、次の衝突相手との相互作用領域内に入るまでの時間をいう。平均自由時間はすべての衝突のしかたについて平均したものである。

CMBデータから得られた10万分の1程度の密度ゆらぎを波の振幅とみなすことができる。CMBスケールのゆらぎの波の振幅が小さいため、そのパワースベクトルも小さく、微小な原始ブラックホール(PBH)は出来たかも知れないが、太陽質量の30倍もの質量をもつPBHは無理だろうということで、熱平衡にあった初期宇宙という想定から一気に飛躍することになり、大きなパワースペクトルをもつ第2のインフレーションが起こったとする仮説がある。

初期宇宙で10^20g程度の質量(太陽質量の10^(-12)倍程度の質量)をもつPBHが出来た可能性はあるが、そこで発生する重力波は弱い。しかし、その近くのエネルギーの高い部分からmHzスケールの誘導重力波が発生する可能性があるそうで、その観測計画がある。

昨年、「ナノヘルツ重力波で見える宇宙の新しい景色」と題する弘前大学の浅田秀樹先生の講演を聴講した。ここで、パルサーが規則正しい周期で出す電波パルス信号系列から重力波をとり出す技法があることを知った。ナノヘルツ重力波は「長波長」重力波に属し、原始重力波に相当するようだ。先生は、「インフレーションの直接証拠が原始背景重力波」と言われた。原始重力波を検出するための観測プロジェクトが進行中である。

インフレーション宇宙を知ると、日常的にありふれた熱対流現象とよばれるものと比較してみたくなる。流体の入った容器の上と下に熱源を置いて流体を均一に加熱する。上下に温度差がなければ流体は熱平衡状態を維持するだけである。上下の温度差がごく小さいときには、流体は粘性抵抗のために動けず、単に温度差分の熱が流体を伝わって流れるだけである。この状態は伝導状態とよばれる。上下の温度差がある限界値を越えると、対流とよばれる流動が起こる。対流は熱平衡からずれた状態であるが、「ゆらぎ」とはよばれない。「ゆらぎ」とは平均からのランダムなずれであるという前提により、両者が区別されているようだ。

インフレーションは、宇宙という舞台に加える外力である、とみるならば、対流の上下に置かれた熱源は、流体という力学系に対流を起こす外部エネルギーに相当する。

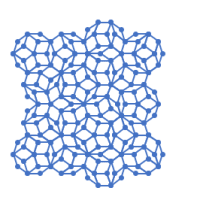

流体としてパラフィン油を用いたベナールの対流実験では、多数の循環流のユニットからなる蜂の巣状の流動パターンが現れる。たとえば、火山から噴出した溶岩流が冷えたとき、柱状節理とよばれる構造物をつくる。溶岩流の内部で生じる対流も大局的にはユニットごとに分離したものであることを知る。モデルとしての対流構造は、複数のロールを並べたものであり、一つのロールが一つの循環流を表し、循環の向きは隣りあうロールどうしで互いに逆になっている。

インフレーション宇宙では、温度の高い領域と低い領域とが混在していた。因果関係の壁があって、両方の領域内の媒質が混じり合わないためである。一方、熱対流現象でも流体は複数の循環流の領域に分離される。しかし、ある領域と隣の領域との間には因果関係の壁がないため、流体中の注目する粒子が複数の領域を渡り歩くことができる。モデルでは、各領域の平均温度は一定であり、領域間の温度差はないものとみなされる。

参考文献

科学2001年8月号(岩波書店)

二間瀬敏史著「なっとくする宇宙論」(講談社)

佐藤文隆著「現代の物理学「宇宙物理」」(岩波書店)

川崎雅裕著「原始ブラックホールとインフレーション宇宙」(インターネット)

久保亮五編「熱学・統計力学」(裳華房)

蔵本由紀著「非線形科学」(集英社新書)

現代の宇宙論では、宇宙は時空も物質もない無の状態から熱い火の玉として始まったとするビッグバン理論がほぼ定説となっている。1965年に発見され、その後の精密な観測とデータ解析が進んだマイクロ波宇宙背景放射(CMB)は、この説の決定的な証拠となっている。CMBとは、ビッグバンによって非常に高温で物質と放射が熱平衡状態を保っていた宇宙の温度が3000K程度に冷えてきたときに陽子と電子が結合して水素原子が形成されるとともに、物質から散乱を受けず自由になった宇宙誕生およそ38万年後の光が138億光年の旅をして我々の目に届いた放射光とされる。

CMBの強度を周波数の関数として表すスペクトルのデータは、黒体放射と呼ばれる熱平衡にある物体からの放射のスペクトルと完全に一致することが確認された。これは、19世紀にその基礎が築かれた統計力学の威力を示すものであり、この事実を知って感嘆した記憶がある。宇宙がかつて熱平衡状態にあったことに疑う余地がなくなった。

CMBのデータが示すように、宇宙初期の世界が完全な熱平衡状態にあったということは、宇宙の一様等方性を説明する根拠となるものであり、概略的には正しい。しかし、CMBデータをさらに詳細に調べた結果、CMB以前の宇宙にはわずか10万分の1程度の温度揺らぎあるいは密度揺らぎが存在したことが分かってきた。一般に、独立にゆらぐ分子N個からなる集団があるとき、Nを限りなく大きくすると、ゆらぎの総和を集団のサイズNで割った一個当たりのゆらぎは限りなく0に近づくという大数の法則がある。そうすると、CMB以前の宇宙に存在した10万分の1の密度ゆらぎを単純なビッグバン理論では説明できないのであり、ここにインフレーション理論が提唱されたのである。なお、ビッグバン理論では、宇宙は密度・温度ともに無限大の特異点から始まったとされる。インフレーション理論では、その前に宇宙のインフレーションが起こり、CMBデータに見る量子集団のゆらぎがつくられたとする。

宇宙の大規模構造とは、宇宙に存在する数多くの銀河が形作る空間分布パターンのことである。銀河団は互いにフィラメント状に連なって超銀河団をつくり、銀河が比較的少ない領域(ボイド)を取り囲んでいるという構造をもつ。宇宙の大規模構造は、宇宙初期に生み出され、CMBデータで明らかにされたような密度ゆらぎがその後の宇宙膨張と重力的進化にともなって成長した結果、形成されたものと考えられている。宇宙の大規模構造は、脳の神経細胞のネットワーク構造と類似しているという研究報告があり、宇宙はマクロ的にはその初期から脳のようにまとまった因果関係をもった統一体であったことを示唆している。なお、宇宙の大規模構造の構築には、暗黒物質が重要な役割を果たしているので、CMBデータと大規模構造がぴったり対応するのか否かは、バリオンなどの通常物質の分布状況と暗黒物質の分布状況のすり合わせもあり、まだ検討中のようだ。

インフレーション理論とは、要約すると、宇宙初期でインフレーション前に存在した互いに因果関係がないような複数の領域を含む空間が、インフレーションと呼ばれる光速を越えるような速度で加速膨張したことによって引き伸ばされ、CMBデータに見る密度ゆらぎがつくられたとする仮説である。もし領域Aと領域Bとが光速で到達できないとすれば、両者の間には因果関係が存在しないことになる。インフレーション理論は、宇宙の大規模構造を説明するとともに、宇宙の密度パラメータがちょうど1で始まること、言い換えれば宇宙の曲率が観測的にきわめてゼロに近いというビッグバン理論では説明できない平坦性問題を解決する。

ここで地平線の概念を導入する。地平線とは光速で到達できる限界を表す。地平線の大きさ(地平線長)とは、上記の領域Aまたは領域Bの大きさに対応し、地平線長=光速×宇宙時間で与えられる。初期の宇宙では光子と電子は散乱を通じて強く結びついているので、圧縮性の流体として考えることができる。このため、光子は光速で走る能力がありながら、電子や陽子流体によって散乱され、地平線の外まで届かない。

宇宙初期のゆらぎを、媒質の密度の高いところと低いところがある波と考えて、ゆらぎのサイズ(スケール)を波長と呼ぶ。またゆらぎの大きさは波の高さ(振幅)に相当する。ゆらぎの大きさを2乗した量をパワースペクトラムと呼び、密度の波がもつエネルギー量を表す。インフーション理論によれば、地平線長を越えるサイズの波長をもつゆらぎが存在できる。このようなサイズの大きな波長には因果関係がないので、何も起きない。宇宙膨張によってこのゆらぎが地平線の中に入ったとき、重力的進化にともない成長が始まる。また、宇宙に存在するゆらぎの全体は、様々な波長をもつゆらぎで構成されているが、ゆらぎの大きさが波長によらず一定(スケール不変)であるという性質がある。インフレーション理論で予言され、CMBの観測によって確認された事実である。

宇宙初期の放射と物質の混合した媒質が圧縮性の流体であるならば、その媒体に生じる密度の波は、空気密度の濃淡が伝播する音波と同じ原理に基づいていると考えることができる。たとえば、フルートのような菅楽器は管の両端で音波が反射されるために、その境界条件をみたすような定常波が生じる。つまり、楽器の音は、基本となる音の上に多くの倍音成分が重なっているが、地平線の中の密度の波も定常波となり、同様の波長成分をもつ密度波で構成されている。ここで管楽器の管の長さが地平線の大きさに相当する。

「~星が先かブラックホールが先か?~原始ブラックホール研究の最前線」と題する立教大学の多田祐一郎先生の講演を聴講して、インフレーション理論の全体像がより鮮明になってきたような気がする。ただし、多田先生が言われるように、今のところ「原始ブラックホール」説は、仮説であることに注意したい。

インフレーション時の宇宙は、温度の高い領域と低い領域とが混在していた。つまり、宇宙は概略的には熱平衡にあったが、詳細に見ると、完全な熱平衡状態からわずかに外れるような密度ゆらぎがあったということである。各領域では、放射とバリオンとが一体となったプラズマの圧力と、物質による重力とが釣り合った状態にあったとする。バリオンとともに存在したと想定される暗黒物質はプラズマ圧を受けないので、暗黒物質がその重力により収縮して微小な原始ブラックホールが生成された可能性がある。各領域は、地平線で囲まれた領域とみなしてよいのだろう。

宇宙は温度の高い領域と低い領域とが混在していたというだけなら、インフレーションがなくても起きる現象である。インフレーションがなければ、密度ゆらぎの波の媒質である放射と物質は因果関係でつながっているため、地平線で囲まれた狭い領域内の小さいスケールをもったゆらぎしか出来ない。インフレーションがあったので、密度ゆらぎの波の波長が引き伸ばされ、大きなスケールの密度ゆらぎができ、CMBデータを説明できるのであろう。宇宙が膨張して大きなスケールの密度ゆらぎがその地平線内に入ったとき成長を始めることができる。

CMBデータから、ゆらぎは「ほぼスケール不変」という結論が出ているが、この「ほぼ」は、密度ゆらぎによる完全な熱平衡状態からのずれを意味することが理解できる。

なお、対象とする量子集団は、放射の量子と物質の量子との相互作用がきわめて強く、粒子数密度が大きいため、そのゆらぎの運動論は、入門的な統計力学では扱えない。しかし、衝突時間と自由時間の考え方は、参考になる。衝突時間とは、着目する粒子が衝突相手との相互作用のおよぶ領域内に滞在している時間をいう。自由時間とは、粒子が一つの衝突相手との相互作用領域外に出てから、次の衝突相手との相互作用領域内に入るまでの時間をいう。平均自由時間はすべての衝突のしかたについて平均したものである。

CMBデータから得られた10万分の1程度の密度ゆらぎを波の振幅とみなすことができる。CMBスケールのゆらぎの波の振幅が小さいため、そのパワースベクトルも小さく、微小な原始ブラックホール(PBH)は出来たかも知れないが、太陽質量の30倍もの質量をもつPBHは無理だろうということで、熱平衡にあった初期宇宙という想定から一気に飛躍することになり、大きなパワースペクトルをもつ第2のインフレーションが起こったとする仮説がある。

初期宇宙で10^20g程度の質量(太陽質量の10^(-12)倍程度の質量)をもつPBHが出来た可能性はあるが、そこで発生する重力波は弱い。しかし、その近くのエネルギーの高い部分からmHzスケールの誘導重力波が発生する可能性があるそうで、その観測計画がある。

昨年、「ナノヘルツ重力波で見える宇宙の新しい景色」と題する弘前大学の浅田秀樹先生の講演を聴講した。ここで、パルサーが規則正しい周期で出す電波パルス信号系列から重力波をとり出す技法があることを知った。ナノヘルツ重力波は「長波長」重力波に属し、原始重力波に相当するようだ。先生は、「インフレーションの直接証拠が原始背景重力波」と言われた。原始重力波を検出するための観測プロジェクトが進行中である。

インフレーション宇宙を知ると、日常的にありふれた熱対流現象とよばれるものと比較してみたくなる。流体の入った容器の上と下に熱源を置いて流体を均一に加熱する。上下に温度差がなければ流体は熱平衡状態を維持するだけである。上下の温度差がごく小さいときには、流体は粘性抵抗のために動けず、単に温度差分の熱が流体を伝わって流れるだけである。この状態は伝導状態とよばれる。上下の温度差がある限界値を越えると、対流とよばれる流動が起こる。対流は熱平衡からずれた状態であるが、「ゆらぎ」とはよばれない。「ゆらぎ」とは平均からのランダムなずれであるという前提により、両者が区別されているようだ。

インフレーションは、宇宙という舞台に加える外力である、とみるならば、対流の上下に置かれた熱源は、流体という力学系に対流を起こす外部エネルギーに相当する。

流体としてパラフィン油を用いたベナールの対流実験では、多数の循環流のユニットからなる蜂の巣状の流動パターンが現れる。たとえば、火山から噴出した溶岩流が冷えたとき、柱状節理とよばれる構造物をつくる。溶岩流の内部で生じる対流も大局的にはユニットごとに分離したものであることを知る。モデルとしての対流構造は、複数のロールを並べたものであり、一つのロールが一つの循環流を表し、循環の向きは隣りあうロールどうしで互いに逆になっている。

インフレーション宇宙では、温度の高い領域と低い領域とが混在していた。因果関係の壁があって、両方の領域内の媒質が混じり合わないためである。一方、熱対流現象でも流体は複数の循環流の領域に分離される。しかし、ある領域と隣の領域との間には因果関係の壁がないため、流体中の注目する粒子が複数の領域を渡り歩くことができる。モデルでは、各領域の平均温度は一定であり、領域間の温度差はないものとみなされる。

参考文献

科学2001年8月号(岩波書店)

二間瀬敏史著「なっとくする宇宙論」(講談社)

佐藤文隆著「現代の物理学「宇宙物理」」(岩波書店)

川崎雅裕著「原始ブラックホールとインフレーション宇宙」(インターネット)

久保亮五編「熱学・統計力学」(裳華房)

蔵本由紀著「非線形科学」(集英社新書)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます