2018年4月8日付のブログ「「なぜ世界は存在しないのか」を読む」の中で、「熱力学が適用される領域におけるカオス的な現象と量子力学が適用されるような現象とは両立しないのではないか」という議論を投げかけた。

また、「生命体をマクロにとらえたとき、熱力学や分子生物学の範囲の知識だけで充分説明可能であり、原子内の量子現象にまで立ち入る必要がない。つまり、大局的には生命体のマクロな領域とミクロな領域とは対象領域が別であるということである。」と述べた。

ただ、トンネルダイオードでは、常温において「量子トンネル効果」が現れる例を引いて、「これは熱力学が適用されない領域における特殊な量子現象であろう。」とした。

最近になって、トンネルダイオード以外にも上記の議論や説明から外れる現象があることを知り、これらの議論は、いくらかの訂正が必要であると考えるようになった。

そこで、以下、D-Waveと呼ばれる量子コンピュータと、「光の量子コンピュータ」と、植物の光合成反応との3つの例を挙げて、上記の議論を再検討することにした。

ここで、「コヒーレンス」と「デコヒーレンス」という用語を定義しておく。量子が同時に二つの場所にあり、広がった波のように振舞って、同時に二つ以上の状態の重ね合わせとして存在するような状態を、量子「コヒーレンス」という。「コヒーレントな」効果とは、何らかの存在が量子力学的に振舞うことで、波動的な挙動を示したり、同時に二つ以上の状態をとったりすることを意味する。「デコヒーレント」とは、コヒーレント状態が失われて、量子的振舞いが古典的振舞いに変わる物理プロセスのことである。

一般的に言えば、「コヒーレントな」量子現象は、その周囲に存在する原子や分子の熱運動のために短時間で壊れてしまうので、量子現象と熱力学的な現象とが共存するのは困難である。

D-Waveの量子コンピュータは、超伝導状態にした磁束量子によって量子ビットを実現している。計算に使用する複数の量子ビットをコヒーレント状態に保つために、この量子コンピュータは、極低温にまで冷やされる。

この量子コンピュータは、「巡回セールスマン問題」のような特定の問題、言い換えれば「組合せ最適化問題」に特化した専用マシンである。

参考文献2の光の量子コンピュータは、量子ビットとして、光の粒子である光子を利用する。各量子ビットは、0と1の重ね合わせ状態におかれる。さらに、複数の量子ビットは、量子もつれの状態におかれる。量子もつれとは、重ね合わせの状態にある複数の量子の間で、そのうちの1個の量子を測定すると、他の量子にも「瞬時に」影響が及ぶという不思議な状態のことをいう。量子コンピュータに量子もつれを利用することによって、量子アルゴリズムの作成、量子誤り訂正、量子ビットの遠隔伝送などを有利に展開できるようだ。

現代のインターネットでは、デジタル情報の伝送路として、主として光ファイバーを使っている。しかし、光ファイバーを使って重ね合わせ状態にある光の量子ビットを伝送するとなると、難易度が格段に上がることは想像に難くない。

参考文献2の光の量子ビットは、光パルスの形態で伝送される。光パルスは光速で移動しており、伝送路を構成する原子・分子との間で相互作用する時間が極めて小さく、一度生成した光の量子状態はそのまま保持される。つまり、熱によって重ね合わせ状態や量子もつれが破壊されることがないため、極低温に冷やす必要がなく、常温でもデコヒーレンスまでの時間を長く保つことが容易である。

ここから先は、光合成反応の話である。

植物が行う光合成は、太陽光のエネルギーを利用して、糖などの有機物を合成する反応である。この反応は、植物の細胞の中にある葉緑体で生じ、いくつもの複雑なステップを踏む。その最初のステップで、光エネルギーを捕まえる役割を果たしているのが「クロロフィル」と呼ばれる緑色の色素分子である。

クロロフィルは、光(光子)を受け取ると、高いエネルギーをもった状態(励起状態)になる。このエネルギー(励起エネルギー)は、励起子と呼ばれる。励起子は、一個の電子と一個の電子の穴(ホール)とからなる一種の量子と考えることができる。ホールは、電子の穴であるので、正の電荷をもっている。

励起子は、タンパク質の中にぎっしり詰まったクロロフィルの間を直接受け渡されていき、最終的に「反応中心クロロフィル」に送られて、次のステップで利用される。

励起子は不安定である。電子とホールは静電力によって互いに引き寄せられる。それらが再結合すると、もとの光子がもっていた太陽エネルギーは廃熱として失われてしまう。そのため、せっかく捕まえた太陽エネルギーを利用するには、励起子を速やかに「反応中心」まで運ばなければならない。

ここで、電子や光子など量子の波動性を検証するために行われる二重スリット実験について言及する。

エネルギー・レベルの揃った多数の電子(電子線)を2つのスリット(穴)が開いた板を通してスクリーンにぶつけると、スクリーン上で干渉縞、すなわち、山と谷が交互に現れる干渉模様を観測することができる。

この二重スリット実験を単独の電子を1個ずつ放出し、スリットを介してスクリーンにぶつけても同じ干渉縞ができることから、スリットを通過した電子は二つの球面波に分離し、この二つの波動が重ね合わされた結果、スクリーン上の干渉縞のいずれかの山を形成する一点の粒子として観測されることが分かる。

2つのスリットをa,bとし、スクリーン上の点をQとするとき、Q点における二つの波は、それぞれの行路aQとbQとの行路差が電子の波長の整数倍のとき同位相となって(足し合って)山をつくり、半奇数倍のとき逆位相となって(消し合って)谷をつくる。言い換えれば、スクリーン上に山をつくるような行路aQは連続値ではなく、ある決まった飛び飛びの距離を中心とする正規分布のような確率分布を示すということである。

また、放出された電子は、スリットを通過してスクリーンに衝突するまでコヒーレントな状態を保持しなければならないので、その環境を極低温かつ真空に保つなど他の原子や分子の熱運動による妨害を避ける必要がある。スクリーンに到達した重ね合わせ状態の電子波は、デコヒーレンスの状態となり、一つの粒子として「測定」される。これが量子測定というものである。

分子のスケール(ナノメートルのスケール)で見ると、光合成の反応中心は、励起したクロロフィル分子から多くの場合かなり離れているため、エネルギーを反応中心に届けるには、クロロフィルの森のなかで一つの分子から次の分子へと次々に手渡していかなければならない。

ここで問題になるのが、どのルートでこのエネルギーを輸送すべきかである。間違った方向へ運んで、クロロフィルの森のなかで分子から分子へランダムに飛び移ってしまったら、反応中心には届けられずにやがてエネルギーは失われてしまうだろう。

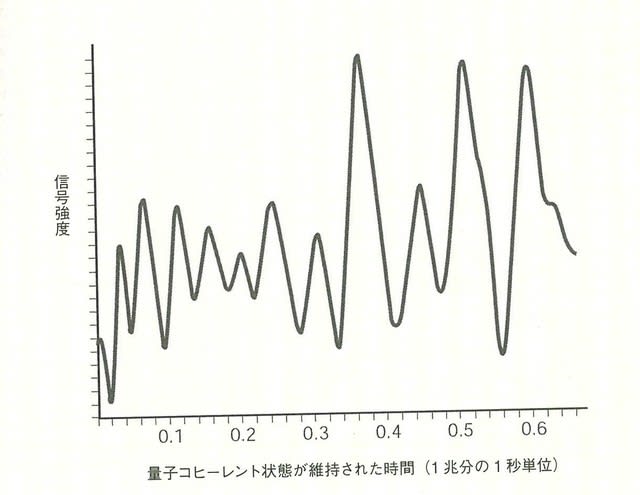

2007年に、カリフォルニア大学のフレミングらは、光合成細菌が生成する光合成複合体にレーザーパルスを照射し、サンプルからの光信号を検出器でとらえる実験をしていた。すると、50フェムト秒(1フェムト秒は10^-15秒)から600フェムト秒までの範囲の信号によって得られたデータを調べると、下図のように、信号の強度が上下に振動していることが分かった(参考文献3から転載させてもらいます)。

レーザーパルスが光合成複合体中の励起子に衝突すると、励起子の電子とホールが再結合し、もとの光子となって光信号を放出するので、それが検出されるだろう。しかし、励起子が単なる粒子であれば、励起子がどれだけの時間走行したかに関係なく、常に一定強度の光信号しか検出されないであろう。検出された光信号の強度に山と谷があるということは、励起子が重ね合わせ状態にある量子としてコヒーレント状態を維持したまま走行し、レーザーパルスとの衝突によってデコヒーレントの状態に変わったと考えるほかないだろう。

フレミングらは、光合成複合体は、量子コンピュータのように動作することで、反応中心へ至る最速経路を見つけているとの説を提唱した。この量子コンピュータは、ちょうど巡回セールスマン問題を解くように、励起子の波動は、あらゆる方向に同時に伝播されるので、反応中心クロロフィルまで最短ルートで届くようだ。

フレミングらの実験の後、別の細菌の光合成システムや水生藻類の光化学系でも、室温で同様の量子輸送が検出されるに至り、フレミングらの説は定説となりつつあるようだ。

植物の光合成反応のエネルギー効率は非常に良く、生成した励起子は、ほぼ100%確実に反応中心にたどり着くことができるようだ。そうなると、もし励起子の量子輸送がなかったとしたら、エネルギー効率はどこまで低下するのだろうか。場合によっては、「熱力学が適用される領域におけるカオス的な現象と量子現象とは両立しない」どころか、このような量子現象がなければ光合成自体が成立しないことになるのかも知れない。

一説には、微生物や植物が光合成を行っているような温度で量子輸送の効率がもっとも高くなるという。30億年にわたる自然選択によって、量子レベルの励起子輸送のメカニズムが微調整され、生物圏でもっとも重要なこの生化学反応が最適化されたのだという。

参考文献

1.竹内薫著「量子コンピュータが本当にすごい」(PHP新書)

2.古澤明著「光の量子コンピュータ」(インターナショナル新書)

3.ジム・アル=カリーリなど著「量子力学で生命の謎を解く」(SBクリエイティブ)

また、「生命体をマクロにとらえたとき、熱力学や分子生物学の範囲の知識だけで充分説明可能であり、原子内の量子現象にまで立ち入る必要がない。つまり、大局的には生命体のマクロな領域とミクロな領域とは対象領域が別であるということである。」と述べた。

ただ、トンネルダイオードでは、常温において「量子トンネル効果」が現れる例を引いて、「これは熱力学が適用されない領域における特殊な量子現象であろう。」とした。

最近になって、トンネルダイオード以外にも上記の議論や説明から外れる現象があることを知り、これらの議論は、いくらかの訂正が必要であると考えるようになった。

そこで、以下、D-Waveと呼ばれる量子コンピュータと、「光の量子コンピュータ」と、植物の光合成反応との3つの例を挙げて、上記の議論を再検討することにした。

ここで、「コヒーレンス」と「デコヒーレンス」という用語を定義しておく。量子が同時に二つの場所にあり、広がった波のように振舞って、同時に二つ以上の状態の重ね合わせとして存在するような状態を、量子「コヒーレンス」という。「コヒーレントな」効果とは、何らかの存在が量子力学的に振舞うことで、波動的な挙動を示したり、同時に二つ以上の状態をとったりすることを意味する。「デコヒーレント」とは、コヒーレント状態が失われて、量子的振舞いが古典的振舞いに変わる物理プロセスのことである。

一般的に言えば、「コヒーレントな」量子現象は、その周囲に存在する原子や分子の熱運動のために短時間で壊れてしまうので、量子現象と熱力学的な現象とが共存するのは困難である。

D-Waveの量子コンピュータは、超伝導状態にした磁束量子によって量子ビットを実現している。計算に使用する複数の量子ビットをコヒーレント状態に保つために、この量子コンピュータは、極低温にまで冷やされる。

この量子コンピュータは、「巡回セールスマン問題」のような特定の問題、言い換えれば「組合せ最適化問題」に特化した専用マシンである。

参考文献2の光の量子コンピュータは、量子ビットとして、光の粒子である光子を利用する。各量子ビットは、0と1の重ね合わせ状態におかれる。さらに、複数の量子ビットは、量子もつれの状態におかれる。量子もつれとは、重ね合わせの状態にある複数の量子の間で、そのうちの1個の量子を測定すると、他の量子にも「瞬時に」影響が及ぶという不思議な状態のことをいう。量子コンピュータに量子もつれを利用することによって、量子アルゴリズムの作成、量子誤り訂正、量子ビットの遠隔伝送などを有利に展開できるようだ。

現代のインターネットでは、デジタル情報の伝送路として、主として光ファイバーを使っている。しかし、光ファイバーを使って重ね合わせ状態にある光の量子ビットを伝送するとなると、難易度が格段に上がることは想像に難くない。

参考文献2の光の量子ビットは、光パルスの形態で伝送される。光パルスは光速で移動しており、伝送路を構成する原子・分子との間で相互作用する時間が極めて小さく、一度生成した光の量子状態はそのまま保持される。つまり、熱によって重ね合わせ状態や量子もつれが破壊されることがないため、極低温に冷やす必要がなく、常温でもデコヒーレンスまでの時間を長く保つことが容易である。

ここから先は、光合成反応の話である。

植物が行う光合成は、太陽光のエネルギーを利用して、糖などの有機物を合成する反応である。この反応は、植物の細胞の中にある葉緑体で生じ、いくつもの複雑なステップを踏む。その最初のステップで、光エネルギーを捕まえる役割を果たしているのが「クロロフィル」と呼ばれる緑色の色素分子である。

クロロフィルは、光(光子)を受け取ると、高いエネルギーをもった状態(励起状態)になる。このエネルギー(励起エネルギー)は、励起子と呼ばれる。励起子は、一個の電子と一個の電子の穴(ホール)とからなる一種の量子と考えることができる。ホールは、電子の穴であるので、正の電荷をもっている。

励起子は、タンパク質の中にぎっしり詰まったクロロフィルの間を直接受け渡されていき、最終的に「反応中心クロロフィル」に送られて、次のステップで利用される。

励起子は不安定である。電子とホールは静電力によって互いに引き寄せられる。それらが再結合すると、もとの光子がもっていた太陽エネルギーは廃熱として失われてしまう。そのため、せっかく捕まえた太陽エネルギーを利用するには、励起子を速やかに「反応中心」まで運ばなければならない。

ここで、電子や光子など量子の波動性を検証するために行われる二重スリット実験について言及する。

エネルギー・レベルの揃った多数の電子(電子線)を2つのスリット(穴)が開いた板を通してスクリーンにぶつけると、スクリーン上で干渉縞、すなわち、山と谷が交互に現れる干渉模様を観測することができる。

この二重スリット実験を単独の電子を1個ずつ放出し、スリットを介してスクリーンにぶつけても同じ干渉縞ができることから、スリットを通過した電子は二つの球面波に分離し、この二つの波動が重ね合わされた結果、スクリーン上の干渉縞のいずれかの山を形成する一点の粒子として観測されることが分かる。

2つのスリットをa,bとし、スクリーン上の点をQとするとき、Q点における二つの波は、それぞれの行路aQとbQとの行路差が電子の波長の整数倍のとき同位相となって(足し合って)山をつくり、半奇数倍のとき逆位相となって(消し合って)谷をつくる。言い換えれば、スクリーン上に山をつくるような行路aQは連続値ではなく、ある決まった飛び飛びの距離を中心とする正規分布のような確率分布を示すということである。

また、放出された電子は、スリットを通過してスクリーンに衝突するまでコヒーレントな状態を保持しなければならないので、その環境を極低温かつ真空に保つなど他の原子や分子の熱運動による妨害を避ける必要がある。スクリーンに到達した重ね合わせ状態の電子波は、デコヒーレンスの状態となり、一つの粒子として「測定」される。これが量子測定というものである。

分子のスケール(ナノメートルのスケール)で見ると、光合成の反応中心は、励起したクロロフィル分子から多くの場合かなり離れているため、エネルギーを反応中心に届けるには、クロロフィルの森のなかで一つの分子から次の分子へと次々に手渡していかなければならない。

ここで問題になるのが、どのルートでこのエネルギーを輸送すべきかである。間違った方向へ運んで、クロロフィルの森のなかで分子から分子へランダムに飛び移ってしまったら、反応中心には届けられずにやがてエネルギーは失われてしまうだろう。

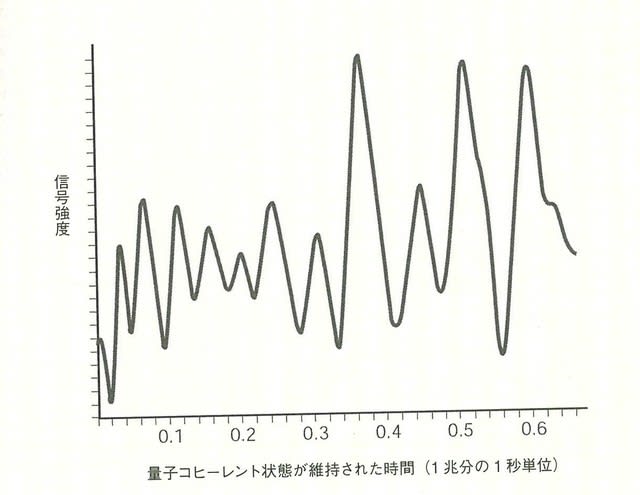

2007年に、カリフォルニア大学のフレミングらは、光合成細菌が生成する光合成複合体にレーザーパルスを照射し、サンプルからの光信号を検出器でとらえる実験をしていた。すると、50フェムト秒(1フェムト秒は10^-15秒)から600フェムト秒までの範囲の信号によって得られたデータを調べると、下図のように、信号の強度が上下に振動していることが分かった(参考文献3から転載させてもらいます)。

レーザーパルスが光合成複合体中の励起子に衝突すると、励起子の電子とホールが再結合し、もとの光子となって光信号を放出するので、それが検出されるだろう。しかし、励起子が単なる粒子であれば、励起子がどれだけの時間走行したかに関係なく、常に一定強度の光信号しか検出されないであろう。検出された光信号の強度に山と谷があるということは、励起子が重ね合わせ状態にある量子としてコヒーレント状態を維持したまま走行し、レーザーパルスとの衝突によってデコヒーレントの状態に変わったと考えるほかないだろう。

フレミングらは、光合成複合体は、量子コンピュータのように動作することで、反応中心へ至る最速経路を見つけているとの説を提唱した。この量子コンピュータは、ちょうど巡回セールスマン問題を解くように、励起子の波動は、あらゆる方向に同時に伝播されるので、反応中心クロロフィルまで最短ルートで届くようだ。

フレミングらの実験の後、別の細菌の光合成システムや水生藻類の光化学系でも、室温で同様の量子輸送が検出されるに至り、フレミングらの説は定説となりつつあるようだ。

植物の光合成反応のエネルギー効率は非常に良く、生成した励起子は、ほぼ100%確実に反応中心にたどり着くことができるようだ。そうなると、もし励起子の量子輸送がなかったとしたら、エネルギー効率はどこまで低下するのだろうか。場合によっては、「熱力学が適用される領域におけるカオス的な現象と量子現象とは両立しない」どころか、このような量子現象がなければ光合成自体が成立しないことになるのかも知れない。

一説には、微生物や植物が光合成を行っているような温度で量子輸送の効率がもっとも高くなるという。30億年にわたる自然選択によって、量子レベルの励起子輸送のメカニズムが微調整され、生物圏でもっとも重要なこの生化学反応が最適化されたのだという。

参考文献

1.竹内薫著「量子コンピュータが本当にすごい」(PHP新書)

2.古澤明著「光の量子コンピュータ」(インターナショナル新書)

3.ジム・アル=カリーリなど著「量子力学で生命の謎を解く」(SBクリエイティブ)