放送大学で、映画『シェーン』が放送された。

中で、悪漢たちに戦いに行こうとする主人のジョーに対して、シェーンが、

「お前では役不足だ」という。

これは明らかな誤用なのだ。

ここは、「役者が不足」と言うべきであり、でないとジョーの方が、悪漢たちよりも強いことになってしまう。

前にも、これは指摘したが、放送大学と関係者には、正しい日本語を知らない人が多いのだろう。

放送大学で、映画『シェーン』が放送された。

中で、悪漢たちに戦いに行こうとする主人のジョーに対して、シェーンが、

「お前では役不足だ」という。

これは明らかな誤用なのだ。

ここは、「役者が不足」と言うべきであり、でないとジョーの方が、悪漢たちよりも強いことになってしまう。

前にも、これは指摘したが、放送大学と関係者には、正しい日本語を知らない人が多いのだろう。

田中裕子が嫌いなので、見ていなかったが、ここではまあ悪くなかった。

監督の三村晴彦の演出力だろう。彼は、早稲田の劇団自由舞台にいたそうで、鈴木忠治らが抜けた後の世代である。

脚本に加藤泰が入っているので、下層の人間の田中や、土工の金子研三らをきちんと描いているのはさすがで、加藤の性か、汐路彰が旅館の親父で出ている。

話は、戦時中に起きた土工の金子研三殺しで、刑事の渡瀬恒彦が、娼婦の田中の仕業と決めつけたが、本当は少年の犯行ではないかと考えなおして、その回想記を出すが、その会社の社長が、少年が大人になった平幹二郎という偶然。

ここは、偶然なのか、渡瀬は、目星をつけていて、本の制作を依頼したのかは、よく分からない。

医者の加藤剛を含め、平、渡瀬、さらに三村晴彦とみな死んでいるが、金子研三はどうなのだろうか。

黒テントの後は、明治座の演出などもやっていたが、どうしたのだろうかと思った。

『昭和残侠伝・血染めの唐獅子』で、昭和2年に東京で行われた博覧会のことが出て来た。

ただ、これは大正3年に上野や青山で行われた「大正博覧会」のことをもとにしていると私は思う。

そして、この大正博覧会には、黒澤明の父黒澤勇氏が、理事をしていた日本体育会と体操学校も博覧会に出展し、大赤字を喫していた。

当時は、不況で仕方がなかったのだと思うが、同会の赤字は、経理担当理事黒沢氏の責任だとして、同会では厳しく責任が追及され、その結果黒澤勇氏は、理事を首になり無職になってしまった。

だから、それまで南品川に住み、高輪の上流階級の子弟の森村学園に行っていた黒澤明吾少年は、同校をやめて、文京区の公立学校に行くことになる。

社会にセーフティーネットがなかった当時では、普通のことだった。

このとき、黒澤家を支えたのは、兄黒沢丙吾こと、須田貞明氏がやっている活動写真弁士の高給だった。

だから、黒澤明も、神楽坂の兄の家に居候していたが、このときの模様は、後に映画『どですかでん』の下町の人間の姿として出てくる。

だが、須田貞明は、妻の他、愛人との間に子供ができたこと、トーキーストで、組合と会社の板挟みになったことから、愛人と心中してしまう。

そこで、しかたなく、黒澤明は、新規の映画会社PCLの助監督試験に応募して合格する。

そのとき、黒澤明は、人事課長から嫌がらせのような質問を受けたと本に書いてある。

だが、PCLの助監督資格は、「大卒の若者」だったのに、大学は行っていず、26歳と若手ではなかった黒澤明の採用を人事課長が渋ったのは当然だろう。

黒澤明の採用を強く求めたのは、映画批評家時代の親友で、当時PCLの映画製作担当となっていた森岩雄だと思う。

批評家時代の親友須田は自殺してしてしまい、自分は映画会社の幹部になっている。

その親友の弟が来たら、入れてやるのが人情というものだろうと私は推測するのだ。

正月なので、「姫はじめ」として、日活ロマンポルノを見る。

白井伸明監督の『房総ペコペコ節』で、ある漁村の話で、主人公は、村の網元小松方正の娘の星まり子である。

その村では、ある男甚太郎の渋谷謙三が密猟をしていると噂になっているが、星は、彼が好きである。

村の娘たち、山科ゆりらと漁師庄司三郎らとの挿話もあるが、主題は星と甚太郎との恋である。

甚太郎の父も祖父も漁師だが、もともとは地元の人間ではなく、紀州から来たとのことで、村ではよそ者扱いされている。関西の方が、漁業の手法が進んでいたとは有名なことで、佃島の漁師も、元は徳川家康が、大阪の漁師を引っ張って江戸に住まわせたもの。だから神社が、住吉神社になっている。

さて、星に、実際の鯛漁を見せる。それは、強く海面を叩くもので、すると大量の鯛が海面に浮上してくるので、そこを1本釣りするのだ。

星と甚太郎は結ばれてエンド。

ここでは、私の高校の後輩の鈴木仁美(薊千尋)さんが出ているのだ。異常な真面目高校の小山台から、ロマンポルノ女優が出たのは、実に痛快なことだった。

渋谷という男は、他では見たことがないが。星まり子は、この時期よく出ていたが、その後どうしたのだろうか、全く姿を見ないが。

この「ふるさとシリーズ」から、「海女ポルノ」も出てきたのだと思う。

どこかの批評で良いと出ていたので、大塚の名画座で見た。

非常に良いと思ったが、当時はビデオなどなかったので、まず音楽のLPを買ってフランシス・レイの音楽を楽しんだ。

その後、ビデオが出ていると知って、初めてネットで買った物である。

なんども見ているが、やはり面白い。マリア・シュナイダーの少年のような体つきが非常に軽くて心地よい。

監督がルネ・クレマンなので、筋が交錯していて始は分かりにくいが、マリア・シュナイダーと同居している元女優のシドニー・ロームが、男優のロバート・ヴォーンと妻の企みで、大富豪の息子を誘拐して、ある屋敷に閉じ込めようとし、そこにシッターとして雇われているシュナイダーが来る。

最初は、誘拐犯の一味と疑っていた息子も、彼女は関係ないと分かり、二人で屋敷からの脱出を試みるが上手く行かないが、もちろん最後は救出される。

そして、古い映画なので、書いて良いと思うが、本当に悪人は、シドニー・ロームに自動車事故で怪我を負わせ胸の傷で女優ができなくなった代わりに、彼女を援助していた、富豪の社長の次の幹部の、社長への復讐であることがわかる。

シュナイダーが、彫刻家の卵で、同僚の人の好い男との逢瀬が行き違いになるなどのユーモアも面白い。

彼女は、マーロン・ブランドとの『ラスト・タンゴ・イン・パリ』で有名になったが、作品としては、これの方が良いと私は思うが、彼女もすでに亡くなっている。

午後、初詣に近所のお三の宮に行くと、50人くらいの列で、とうてい私には無理なので、裏の堰神社にお参りする。その名の通り、ここは横浜の埋立の始まりなのだ。

さて、夕方戻ってテレビを見ると、能登の地震ばかりで、詰まらないのでユーチューブを入れると日活の予告編があり、『紅の流れ星』をやっているので、ビデオを見るが、やはり面白く渡哲也としては、最高の1本ではないかと思う。

1964年のアメリカ、イタリア、フランス映画で、列車が主人公であり、ハラハラドキドキ映画である。

劇映画の最初が『大列車強盗』であるように、列車と映画は相性がよく、勝新の『兵隊やくざ』でも良く出てきた。

1945年春、ドイツのフランス占領下で、ドイツ軍は、押収したフランス絵画をドイツに輸送しようとする。それは、絵画を売却して戦費に充てようとするものだった。

そこで、輸送を阻止しようとするフランスのレジスタンス側とドイツ軍将校との戦いになるが、双方ともバート・ランカスターとポール・スコフィールドの米英の役者で、すべて英語である。

様々な抵抗やレジスタンスが行われるが、一番はドイツ国境を越えたとき、逆にフランス側に戻してしまうところである。

駅の表示を変えたりして、フランスに戻してしまう。

そして、ある町のホテルで泊まることになり、ここでジャンヌ・モローが出てくる。

その後も、あの手この手のやり取りがあり、最後は、もちろん、ランカスターがスコフィールドを銃殺して無事絵画は、ドイツには行かないで終わる。

原作は、非常に短いものだったようで、映画製作者があの手この手で、製作したものだと思うが、本当によくできていると思う。

音楽は、モーリス・ジャールで、フランス人。

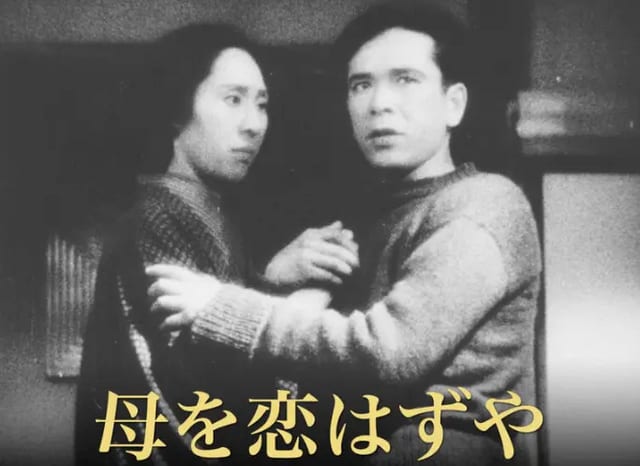

永井荷風の名作だが、豊田四郎監督のものではなく、新藤兼人脚本・監督のもので、1992年、東宝60周年、近代映画協会40周年、日本ATG30周年記念で制作されたもの。

ただ、前半は永井荷風の『断腸亭日乗』の記述で、バスで玉ノ井に行って、お雪と会うところから、『濹東綺譚』になる。この辺は、豊田四郎監督作品とは異なっていて、私は豊田四郎が好きなのだが、正直に言って、この映画は、山本富士子と芥川比呂志で、きれいごとになっていて、全く感心できなかった。

対して、ここの津川雅彦の永井荷風は、大作家だが、別の見方で見ればただのスケベ親父であることをきちんと描いているのは良い。

スケベ心、性欲を肯定的に描くことは、1960年代のメジャー映画会社には無理だったわけで、その点は時代の進歩である。

荷風は、当初は銀座のカフェーの女と遊んでいたが、金目当ての女の宮崎美子に呆れて、バスの乗って玉ノ井に行き、最後は理想の女のお雪の墨田ゆきに会う。

そこは、非公然の売春街だが、警察とも通じていることなども描かれている。

お雪の店の女将は、乙羽信子で、その息子は、大学生だが、学徒動員で出征していき、すぐに死んでしまう。

その出征の前日、お雪は、息子に体を上げ、最後の悦楽とさせるのは、乙羽の願いでもあった。

荷風は、お雪を身請けする約束を一旦はするが、結局玉ノ井に来ない内に、1945年3月の東京大空襲になってしまう。

戦後、生き延びた乙羽と墨田ゆきは、また売春をしていて、ある日、墨田は、新聞で永井荷風が文化勲章を受章した記事を見つける。

だが、二人は、荷風を、エロ写真師だと思っている。

そして、1959年、荷風は、自宅で一人死ぬ。79歳で、胃潰瘍だった。

市川市の大黒屋で、かつ丼を食べる姿もある。

ただ、この津川が、戦後よぼよぼの荷風を演じているのはおかしいと思う。

永井荷風は、180センチ近い大男で、結構頑強だったのだ。

数少ない松竹の戦争映画だが、上原謙、笠智衆、近衛敏明、佐分利信、そして唯一の女優桑野通子のオールスターで、ヒットしたようだ。

監督は吉村公三郎、脚本は野田高悟で、撮影は生方敏夫で、現地の長期ロケーションもし、記録フィルムも挿入され、ナレーションは竹脇昌作である。

中国上海での戦いから、南京に向かう日中戦争だが、これは中国国民党軍には、なんとドイツが付いていて戦争指導をしたのだ。

トーチカや塹壕戦などの日本が経験しなかった第一次大戦の戦術を中国国民党に教えたので、日本は非常に苦戦した。その苦戦が、年末の南京事件をよんだとも言われている。

戦車隊の長が上原謙で、彼の父親は軍人だったので、軍人姿が様になっているが、やさしく部下思いの長を演じている。

だが、日中戦争とはいえ、一方的に日本軍が、中国で戦闘を進めているのは、今日見ると大変な違和感がある。

1937年の盧溝橋事件のとき、日本軍が北京にいたのが、まず不思議で、なんと1900年の義和団事件の時の、8か国の出兵の「北京の55日」の後、日本以外の7か国は1901年に撤兵したが、日本は30年以上も、居留民保護の名目で駐屯していたのだ。排日、反日運動が起きたのも当然だろう。

この中国侵略を描く作品は、1940年の「キネマ旬報ベストテン」では2位なのだから驚いてしまう。

現在のロシアのウクライナ侵略や、イスラエルのガザ地区侵略と同じだと言えるだろう。

国立映画アーカイブ

霧プロとは、松本清張が、野村芳太郎らと作った製作プロダクションで、松竹と連携して映画やテレビドラマを製作した。もともとは、松本清張が自分の小説『黒地の絵』を映画化するために作った会社で、以下のとおりだった。

霧プロは、松本清張の小説『黒地の絵』を映画化することを目的に設立されたのだが、これが実に問題の小説だった。1950年7月に、朝鮮半島に送られる黒人兵が小倉市で反乱を起こした事件を基にしている。黒人兵に乱暴された女性が、朝鮮から送られてきた兵士の死体に、その本人を発見するという話である。松竹の監督のみならず、東宝の森谷司郎らも映画化を企画し、海外で撮影することなども考慮したが、結局できず、その間に野村芳太郎は、他の作品に行ってしまい、終には松本も1992年に倒れて7月に死んでしまう。私は、この話は映画化されなくて良かったと思っている。もし、米国で公開されたら、人種差別だと批難されたにちがいない。そもそも、黒人兵たちが、祇園太鼓の音に鼓舞され、本能を呼び覚まされて反乱を起こすと言う筋が、間違いの始まりなのだ。「小倉祇園太鼓」というのは、富島松五郎が「勇みコマ」などと言って勇壮に叩くものではなく、「カエル打ち」でずっと静かにやっていくものなのだ。あの映画『無法松の一生』の祇園太鼓は、岩下俊作の原作戯曲にもとずき、監督の稲垣浩が音楽担当と工夫して作ったものなのである。さらに、「アフリカの音楽イコール太鼓」という図式が、大間違いである。アフリカ内陸の小国のブルンディのドラムが有名で、日本にも何度も来ているが、ああいう勇壮なのは例外である。もちろん、アフリカ各地に太鼓はあるが、主に伝達用に使用されるもので、トーキングドラムのようにメッセージを伝えるもので、本能を呼び覚ますと言ったものではない。この辺のアフリカ音楽についての無知は、松本清張らの当時の日本人には仕方ない点もあるが、ひどいと言うしかない。

この1983年の映画も、まだ松竹と霧プロとの制作になっていて、まだ蜜月時代だったようだ。

公開時に見て、雑誌『ミュージック・マガジン』に批評を書いたが、実に面白いものになっている。

そっくりショー的な感じもあるが、中では田中角栄節で台詞を言う伊丹十三が一番笑わせる。

また、最後の方での、岩下志麻といしだあゆみの対決もさすがで、ここの演技はいしだの勝ちだろう。

この映画で一番驚いたのは、銀座のクラブのママの松坂慶子とレズビアン関係にある早乙女愛の巨乳で、こんな女になっていたのと思ったものだ。

大滝秀治、勝新太郎、津川雅彦、加藤武、朝丘雪路など、演技合戦で、非常に面白い。

私は、試写会で映画を見たことがほとんどないが、その少ない作品の一つ。1970年、当時広告代理店にいた先輩の島村さんの招待券で、林さん、そして手島さんと4人で、東宝本社の試写室で見た。

その後、どこかの名画座の併映で見て、テレビでも1回見たが、今回見て、篠田の娯楽作としては、かなり上だと思った。

大島渚、吉田喜重らと松竹ヌーベルバーグと言われるが、篠田が最も娯楽映画的な資質があり、面白い映画を作っても上手い。

脚本が寺山修司で、歌舞伎の『天保六花撰』などの人物を取り出して映画化している。

撮影が岡崎宏三さんで、「錦絵をねらった」と言っているが、美術の戸田重昌と合って、感じはよく出ている。

丹波哲郎、岩下志麻、仲代達矢は、当時すでに大スターだったが、他は、新劇やアングラ劇の連中が多く、女中役で鈴木仁美君も出ているが、彼女は小山台高校演劇班で2年下にいたのだ。

蜷川幸雄、中村敦夫、渡辺文雄、米倉斉加年、山本圭、大地喜和子、芥川比呂志、小沢昭一などが出ていて、今見ると豪華だが、その後売れた連中が多いのは、篠田の眼力と政治力もすごい。

映画が終わって、エレベーターで篠田と一緒になったが、たぶんアメリカの代理店に対してだろうと思うが、「パナビジョンカメラ・イズ・グッド」と篠田は言っていた。

製作が一応にんじんクラブなので、製作担当は小笠原清さんになっていた。

この後、小笠原さんは、横浜港のPR映画の監督をされているのだが、今は小田原で、地元の文化・歴史の専門家として活躍されているようだ。

1970年公開の日本版。このときの黒澤明については、1967年7月に見たことがある。

大学2年の夏、劇団の先輩島村さんの会社、東西通信社で映画広告のアルバイトをしていた。

日比谷にあった会社の昼休み、ツインタワービルに昼飯を食べに行くと、エレベーターから大きな男が出てきた。黒澤明で、サングラスで両脇にボディガードのように男を従えていた。

ちようど、この映画のシナリオを、菊島隆三、小国英雄らと作っているところで、自信満々に見えた。

だが、その年の12月24日、エルモ・ウィリアムズに黒澤明は、東映京都撮影所で首になってしまう。

そんなことは驚くことではなく、映画『風と共に去りぬ』など監督は3人も代わっているのだから。

さて、これは山本五十六の山村聰以下の日本海軍、千田是也の近衛文麿らの政府首脳、そしてハワイとワシントンのアメリカ側を交互に描いている。

この中で、影が薄いのが、ワシントンンの日本代表の野村・来栖大使で、島田正吾と十朱久雄で、タイピングをする奥村は久米明。久米は、東映京都で黒澤明の演出でもタイピングをしたそうだ。

この映画を見ると、なぜ真珠湾攻撃が成功したかがよく分かる。

それは、アメリカ側は、ほとんどの者が、「まさか日本がアメリカを攻撃してこないだろう」と思っていたからだ。

戦力、経済力など国力が隔絶の感がある日本が、攻めてこないと思い込んでいて、問題は欧州の戦争への参加の可否だったからだ。

当時、アメリカでは、欧州の戦争に参戦するか否かで大論争があり、50%以上が参戦反対で、「アメリカ・ファースト委員会」を作っていて、代表はスエーデン系のチャールズ・リンドバーグだった。

この「アメリカ・ファースト」を大統領選挙のスローガンにしたのが、ドナルド・トランプだったのだ。

さて、この日本への見方に反対していたのが、長く東京で米国大使をやっていたジョセフ・グルーだった。

「日米の国力の差の大きさゆえに、日本がアメリカに攻撃してこないと合理的に考えるだろうと思うのは、大間違いで日本には、非合理的思考がある」と彼はアメリカの政府首脳に助言していた。

一方、ワシントンの野村、来栖の日本大使館側も、まさか交渉が決裂するとは予測していなかったようで、緊張感が不足していたことが、問題の最後のメッセージの遅れになったのである。

1942年春、交換船で野村、来栖がもどってきたとき、その旨昭和天皇に報告したとのことだ。

さて、山村聰指揮の連合艦隊は、北太平洋を南下してハワイに無事接近し、航空機は、順次出撃してゆくが、淵田三津雄の田村高広と源田実の三橋達也が指揮する。

航空機の飛行シーンは、東宝の特撮の見せどころで、やはりよくできている。

そして、真珠湾上に来た時、淵田は打電させる「トラ、トラ、トラ、われ奇襲に成功セリ」と。

まさに奇襲は成功して、真珠湾の艦船、航空機、車両等が次々と攻撃で爆発されるてゆく。

この辺は、やりすぎと思えるほどだが、よくやると思う。

部下からの二次攻撃の進言に対し、「今までが幸運だったのだ」と東野英治郎の南雲艦隊長は、攻撃を中止させて帰港する。

ジェリー・ゴールドスミスの音楽が、日本側になると、途端に変な日本調になること以外は、よくできていると思えた。

1930年、脚本野田高悟、監督牛原虚彦で、白黒のサイレント映画。

サイレントで、ピアノも活弁もないので、10分くらいすると当然にいびきが聞こえる。

私も、まん中辺で寝てしまった。

話は、田舎の貧乏人の息子で、飛行機好きの少年の鈴木伝明が、なんとか上京して飛行学校に入り、操縦士となって、田舎に戻る。

飛行機は、まだ複葉機で、ヒコーキ野郎の時代でのんびりしている。

村の者は、貧乏人からご令嬢の田中絹代に至るまでの大喜び。

そして、当然にも「宣戦」とタイトルされれて、鈴木を代表に徴兵されて前線に行く。

「あれ、1930年って戦争はあったっけ」

満州事変も日中戦争、太平洋戦争は遥か彼方であり、これはなにを意味しているのか。

済南事件とか、山東出兵なのか。

後の、東宝の戦意高揚映画に比べ、これがどこか牧歌的なのは、東宝がやはり秘密スタジオの航空教育資料製作所で、真珠湾攻撃のマニュアル映画を陸海軍の委託で作っていたことの差異性だろうか。

なにしろ、大西滝次郎も来ていろいろと指導にしていたそうだから、東宝の秘密スタジオでは。

国立映画アーカイブ

1934年の小津安二郎監督のサイレント映画、1巻目と最後の1巻もない作品だが、上映が終わると場内に拍手があったのは、伴奏のピアノ奏者へだろうか。

話は、おそらくは富豪の家の二人の息子、小6と小2年の家で、父親の岩田佑吉が倒れたとの電話が学校に来る。

校庭を箒で掃除している男は、坂本武である。

実は、私も小6年のとき、3月の卒業文集を学校に残って作っているとき、家から電話があり、戻ると3女の姉がいて、二人で入新井の赤十字病院に行くと、父は高いびきで寝ていて、その日の夜中に亡くなってしまった。

次のシーンでは、家の岩田の写真には、黒布が掛けられていて、死んだことになっている。

まことに、テンポよく簡潔に描写されている。

そして、郊外に引っ越しする。

母親は、吉川満子で、戦後も映画各社で母親役をやっていた方であるが、もちろん若い。

そして、大学本科になった長男大日向伝は、自分が吉川の子ではないことを知り、次第に反抗的になる。

この筋は、余計だったと小津は後に言っているようだが、その最初の妻と岩田との関係が語られないのは、変だが、仕方ないだろう。

そんな大日向の態度を、二男の三井秀男は、母への態度がひどいと強く非難する。

だが、横浜のチャブヤに入り浸っている大日向は、家を出ることで、母と二男への申し訳にする。

ここは明確に描いていないが、家の財産をすべて自分は放棄し、母と三井に上げることを意味しているのだと思う。

この映画が描いているのは、戦前の日本社会は、現在とまったく異なり、完全な自由主義経済であり、いったん失敗すると、貧困にまで落ちてしまう、当時の資本主義社会の問題点と恐ろしさである。

その意味では、小津安二郎が、これや映画『戸田家の兄妹』で描いているのは、小泉純一郎・竹中平蔵の「新自由主義」社会の自己責任の恐ろしさである。

小津安二郎は、小泉・竹中路線の間違いまでも見通していたのだろうか、すごいと言うしかない。

1952年、市川段四郎が主演の、『忠臣蔵外伝』の中山安兵衛を描く映画。脚本は松浦健郎で、監督は、滝沢英輔である。

新潟の新発田藩で、御前試合が行われることになり、安兵衛は、槍の名人で、親友の俵星玄葉の二本柳寛と対決することになる。安兵衛と玄葉が友人で、同じ藩にいたなど嘘だが、まあお話である。

友人との生死を掛けた立ち合いなどばからしいとして、安兵衛は、試合を放棄して江戸に出て、喧嘩長屋という貧乏長屋で、笠張浪人をし、子供に手習を教えている。

そこは、スリのエノケンの他、駕籠かき、手相見、大道賭博などで、坊屋三郎、益田キートンなどの連中が貧乏でその日暮らしをしている。女房は、清川玉枝、浜田百合子、田代百合子らである。

駕籠かきの二人が、居酒屋の酌婦で、金で身請けをしようとしている悪徳武士の東野英次郎から逃げてきた関千枝子が来る。

関を自由にするには、13両が必要とのことで、ついに安兵衛は、叔父の小川虎乃助の屋敷に行く。

叔父は、なんと15両を即座に貸してくれるが、村上兄弟から高田馬場での決闘を申し込まれたことは言わない。

叔父の屋敷を見張っていて再会した玄葉と再会した安兵衛は、喜んで酒を飲む。

翌日、小川虎之介は、一人で高田馬場に行き、村上兄弟と戦う。

老齢の小川は、兄弟らの敵ではない。

なんとか叔父からの手紙を読んだ安兵衛は、高田馬場へと急ぐ。

その後ろをエノケン以下の長屋の連中も急ぐ。

そして、村上経だとの決闘になる。ここは、マキノ雅弘・阪妻の名作が有名だが、この段四郎の殺陣も悪くない。

短足胴長の昔の役者たちの殺陣は、本物らしくて良い。

監督の滝澤英輔は、「順撮りの滝沢」で有名で、これも順に撮影したのだと思われ、無理のない展開は非常に良く、またロマンチックで抒情的でもあり、私は好きだ。

彼は、この後、製作再開した日活に移籍し、抒情的な作品を作る。その滝澤のチーフ助監督は、蔵原惟義であり、滝澤の抒情性が継承されていると思う。

なんと言っても滝澤は、かの鳴滝組の一人などである。