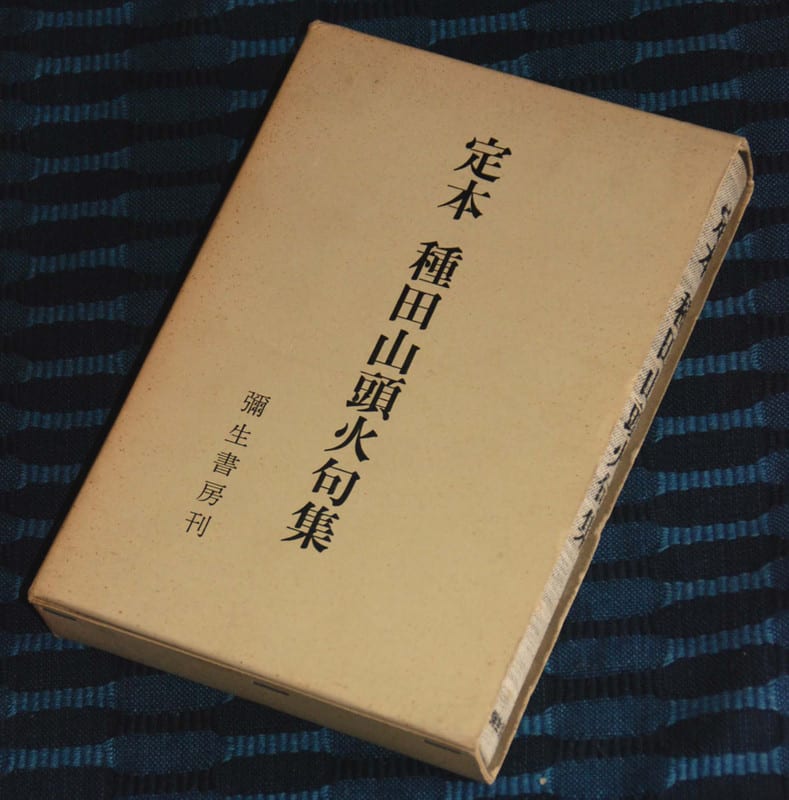

先日、録画してあった降旗康夫監督、高倉健主演の映画『あなたへ』を観ていたら、ビートたけしが種田山頭火(たねだ・さんとうか)の句集を高倉健に譲り渡すシーンが印象に残った。で、書棚の奥から古い『定本 種田山頭火句集』を引っぱり出して拾い読みした。

映画の内容については、気が向いたときにあらためて。

で、今日は種田山頭火の話。

俳句の世界では大変な巨人であるが、はたしてどのくらいの人がこの人の名を知っているだろうかと思うと、まあ、「Qさま」のクイズに出て当たればファインプレイがとれそうなくらいの知名度だろうと思う。

〝分け入っても分け入っても青い山〟

〝なるほど信濃の月が出ている〟

〝かなかなかなかなやうやく米買いに〟

〝一羽来て啼かない鳥である〟

これらをみてわかる通り、ほとんどが、五七五の形式にとらわれない自由律からわかるように、やはり自由律の荻原井泉水(おぎわら・せいせんすい)の門下で本格的に俳句をつくるようになる。

家業の造り酒屋は父親の放蕩から破産し、古本屋を営むもうまくいかず、妻子を棄てて放浪の旅に出る。句作の多くは放浪中のもの。

大酒飲みで精神不安定、加えて放浪癖と、社会的にはどうしようもない人物である。しかしなぜか、きちんと社会の枠組みにおさまって、世に言う成功者なるものよりもずっと魅力を感じる。本人はもとより周囲の人間も大変だったに相違ない。

映画『あなたへ』の中でビートたけしが「芭蕉は旅ですね。山頭火は放浪。旅と放浪の違いってわかりますか。目的があれば旅で、ないのが放浪、なんですかね」とつぶやく。

作家高見順は「帰るところがあるから旅は楽しい」と書いていた。だとすると、芭蕉も晩年は〝旅〟ではなかったのではないだろうか。

俳号である「井泉水」も「山頭火」も「納音(なっちん)」である。納音とは中国から伝わった運命判断で、子丑寅…の十二支と甲乙丙丁…の十干を組み合わせ、それを木火土金水の五行で分類し、それぞれに形容詞をつけたもので、生まれ年から運勢を占う。

荻原井泉水は自分の生まれ年からつけた号だが、種田山頭火はまったく関係なく、ただ音の響きが気に入って号としたと伝えられている。

ちなみに自分は丙犬(ひのえいぬ)なので納音は「屋上土」。あまり響きが良くないので使いたくない。本名のうち二文字が入っている「井泉水」がぴったりなのだが、荻原井泉水が有名すぎるのでこれもだめ。

さて、いかがしたものか。

実は父親が「冬園」という俳誌の同人で、やはり自由律の俳句をつくっていました。

義務教育で習った俳句は五七五で、父親の俳句を「なんじゃこりゃ」と思ってました。

しかし、身を持ち崩しても自由を求めるなんて、なんかロマンを感じますね。

だいぶ前のドラマですが、早坂暁氏脚本の山頭火を描いた作品。今思い出し、また見てみたくなりました。

納音は山下火ですか。すると丙申か丁酉。

気をつけないと年がばれます。

早坂暁氏脚本の「山頭火」、ぜひ観たいですね。