何が大きくなるのかというと、活字のことです。コンピューターではフォント、写植では書体。

今朝の朝日新聞に、今年3月からさらに文字が大きくなることが報道されていました。

新聞活字独特の平べったい書体が、扁平率を押さえて正方形に近づけられ、1段13字、12段になります。

世の「イヌカイ ツヨシ」諸氏には朗報かもしれません。「“離せ”ば解る」。

12段? そうなると、「3/8つ」や「3/6つ」、全5段とかのスペースはどうなるのかと思ったら、大きさは変わらないようですね。見本を見ると、半端な部分は「天声人語」などのコラムで調整してあります。

しかし、呼び名はどうするんでしょうか。

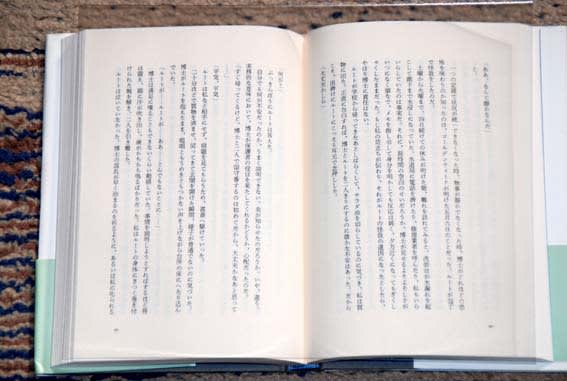

さて、新聞に限らず、書籍でも最近は文字が大きくなる傾向があります。我が家に多く蔵書されている3、40年前の本は、たとえばこんな感じ。

9ポイント(約13級弱)や8ポイント(約11.5級)の活字が単行本の主流で、2段組みの本もざらにありました。

写真は1969年発行の、河出書房版『ドストエフスキー全集』で、1行27字、25行の2段組みです。こんなもんだと思っていたので、とくに読みにくいとは感じませんでした。

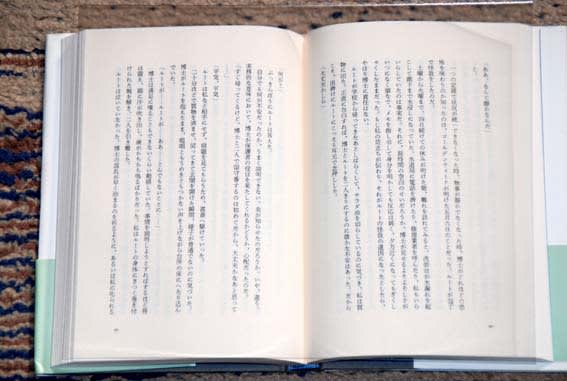

最近の本は、こんな感じ。

この本は小川洋子『博士の愛した数式』で1行43字16行。『ドストエフスキー全集』と比べると、密度の差は一目瞭然ですね。文字も10ポイント(14級)と大きく、このあたりが最近の標準的な、単行本の組み方になっています。

改行も頻繁に行われ、ページの下の方になるに従って、グラデーションがかかったようにスカスカ。

ぼくが昔書店でバイトしていた頃に、たまにこんな感じの本が配本されてくると、「本を立ててトントントンてたたいたら、隅っこに活字が寄っちゃいそうだよね」「なんかすっごい損してる気がするなあ」なんて噂し合ったものですが、最近はこのくらい活字がパラパラでないと読者がついてきません。

しかし、京極夏彦のメモブロックみたいな本や、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』がベストセラーになるのですから、読者は面白ければ文字が小さかろうが詰まっていようが読んでくれる気もするのですが。

ただ、よく売れたこととその本が読まれたことは別の問題で、ヨースタイン・ゴルデルの『ソフィーの世界』、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』などは、話題作であり、何十万部も売れたベストセラーですが、実売数の1割も読破されていないのではないかと言われていました。

そのような活字文化の変遷の中で、新聞活字が大きくなるのも自然なことのようです。

そういえば、日本人に眼鏡が多いのは、画数の多い漢字を小さな活字で、しかも薄暗い部屋の明かりで読むからだ、と言われていました。

「蛍の光窓の雪……」あれは目を悪くします、絶対。

ついでに、薪を背負って歩きながら本を読んでいる二宮金次郎。あれも目を悪くしますし、車にはねられても知らないぞ。

二宮金次郎は戦前の修身の教科書には必ず載っていて、小学校には像が建っていました。でも、時代が変わって現代では「悪い見本」ということになりそうですね。

◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆

◆あなたの原稿を本にします◆

出版のご相談はメールでお気軽に galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで

今朝の朝日新聞に、今年3月からさらに文字が大きくなることが報道されていました。

新聞活字独特の平べったい書体が、扁平率を押さえて正方形に近づけられ、1段13字、12段になります。

世の「イヌカイ ツヨシ」諸氏には朗報かもしれません。「“離せ”ば解る」。

12段? そうなると、「3/8つ」や「3/6つ」、全5段とかのスペースはどうなるのかと思ったら、大きさは変わらないようですね。見本を見ると、半端な部分は「天声人語」などのコラムで調整してあります。

しかし、呼び名はどうするんでしょうか。

さて、新聞に限らず、書籍でも最近は文字が大きくなる傾向があります。我が家に多く蔵書されている3、40年前の本は、たとえばこんな感じ。

9ポイント(約13級弱)や8ポイント(約11.5級)の活字が単行本の主流で、2段組みの本もざらにありました。

写真は1969年発行の、河出書房版『ドストエフスキー全集』で、1行27字、25行の2段組みです。こんなもんだと思っていたので、とくに読みにくいとは感じませんでした。

最近の本は、こんな感じ。

この本は小川洋子『博士の愛した数式』で1行43字16行。『ドストエフスキー全集』と比べると、密度の差は一目瞭然ですね。文字も10ポイント(14級)と大きく、このあたりが最近の標準的な、単行本の組み方になっています。

改行も頻繁に行われ、ページの下の方になるに従って、グラデーションがかかったようにスカスカ。

ぼくが昔書店でバイトしていた頃に、たまにこんな感じの本が配本されてくると、「本を立ててトントントンてたたいたら、隅っこに活字が寄っちゃいそうだよね」「なんかすっごい損してる気がするなあ」なんて噂し合ったものですが、最近はこのくらい活字がパラパラでないと読者がついてきません。

しかし、京極夏彦のメモブロックみたいな本や、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』がベストセラーになるのですから、読者は面白ければ文字が小さかろうが詰まっていようが読んでくれる気もするのですが。

ただ、よく売れたこととその本が読まれたことは別の問題で、ヨースタイン・ゴルデルの『ソフィーの世界』、ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』などは、話題作であり、何十万部も売れたベストセラーですが、実売数の1割も読破されていないのではないかと言われていました。

そのような活字文化の変遷の中で、新聞活字が大きくなるのも自然なことのようです。

そういえば、日本人に眼鏡が多いのは、画数の多い漢字を小さな活字で、しかも薄暗い部屋の明かりで読むからだ、と言われていました。

「蛍の光窓の雪……」あれは目を悪くします、絶対。

ついでに、薪を背負って歩きながら本を読んでいる二宮金次郎。あれも目を悪くしますし、車にはねられても知らないぞ。

二宮金次郎は戦前の修身の教科書には必ず載っていて、小学校には像が建っていました。でも、時代が変わって現代では「悪い見本」ということになりそうですね。

◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆~~~~◆

◆あなたの原稿を本にします◆

出版のご相談はメールでお気軽に galapyio@sepia.ocn.ne.jp まで