以前、深遠なる野菜寿司に挑戦をしたのだが(←近年オレンジ色はリンクのルールにしている)、

前回ローストをしたので、『今回は』茹でてみよう・・・

(沸騰前から茹でて甘みを引き出す方式にするか?・ネットに出ていた沸騰した中に入れる方式か・・・)

「酢」を少し入れると、より色よく仕上がるらしいので実践(「するやる課」なので)。

とりあえず沸騰をしたら弱火で蓋をして茹でる。

あまり茹で過ぎると煮汁に栄養価が出てしまいそうなので、アタマの中にある今回の用途では、

又後で加熱をする為、適度な茹で加減にしておくが一応、竹串が通る程度(僅かに反発があるが・・・敢えてそうする・・・)

竹串が赤くなった・・・どんだけパワーあるんだ・・・

茹でると皮を剥き易いのだが、爪の間が赤くなるのが嫌だったので、

ジャガイモや生姜の皮を剥く時の様に、Tスプーンで結構良い感じで剥けた!!

(やるじゃん、俺!!)

先ず一切れ、茹でたモノと前回ローストした記憶の中の味と比較をしてみる。

なるほど、ローストの凄さは「栄養価丸ごとの感じ」があるが、これも決っして悪いって感じではない!!

(茹でると僅かに「やわく優しめ」な印象?)

赤いベジブロス?になるのか?、でも重曹にも漬けず、根っことかも切り落とさないでそのまま茹でたからな~

流石に今回はこれが目的ではない・・・ゴメン、栄養価くん!!

(これでご飯炊いたら変なお赤飯になるのかな?、いやいやキリないから・・・)

切り昆布があったので出汁を取り、その出汁に酒と砂糖(←ビーツ自体に甘みがあるので、やや砂糖を減らしてみた、薄い分には後で調整は出来るけれど、濃いともうどうしようもないので)

切ったビーツを適度な醤油で煮る。

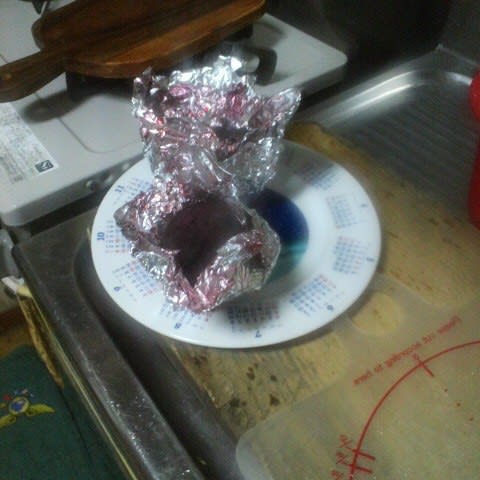

煮汁にビーツを【一晩】ジックリ漬けておき

(序に出汁を取った昆布で煮物も作っておいた=醤油代わりに使えたりもするし、昆布出汁も獲れたし)

翌日、干瓢巻きをイメージした海苔巻きにしてみようかな・・・

(干瓢巻きには実は、山葵が合うんですよ!!!!!!、甘ったるいクドさを←キリっと修正をしてくれる)

※今まで何故、ビーツの野菜寿司が無かったのか!?=それは手が赤くなるからではないだろうか?

と考え、じゃあ手が赤くならない様に海苔巻きにしちゃえ!!

今から、お前(ビーツ)は干瓢巻きだ!!

と、干瓢ではなくビーツで似た(煮た)ようにした時の、化学反応も観たかった・・・

余った干瓢(いやビーツは)・・・まな板が赤くなるのが嫌だからハサミで切って

シマッタ、先に汁気を切っておけばよかったな・・・

普段干瓢とか煮ないし、幕末風の山菜チラシの時、折角覚えたテクを活用をしていなかった。

良い鰤の刺身があったので、ひゅうがめしやりゅうきゅうみたいに細く切って、煮汁に漬け、

(刺身はそのまま食べるのが1番美味しいんだが、ここは主旨が違うので少しだけ残して、グッと堪える)

醤油を足す即席ヅケに。

こんな感じで。

予想外に干瓢、いやビーツ巻きが美味しいのなんのって。

山葵の「役目」が小さく『粋』な感じとでもいおうか・・・

やや独特の個性的な甘みとのバランスを山葵の香味で丁度良くして下さる。

味噌汁は前日の昆布出汁で、ブリの刺身のツマをきざんで具にしたものを・・・

って、赤い箸を味噌汁に漬ける時、色は大丈夫かな?って一瞬だけ迷いを生じた。

(ま、どうせ自分で食べるのだし・・・)

ブリのビーツ漬け丼も、意外とフツーだった。

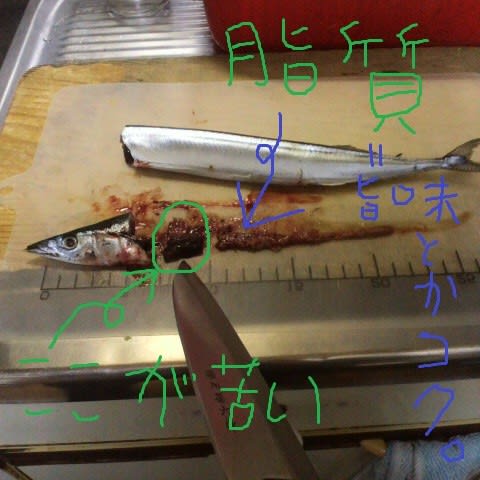

・鰤も油脂分がクセが全くないとは言えないし

・山葵がここでも活きるし

最後は手巻きにしたが、これも見た目以上にフツーだった・・・

色が違うだけで出汁醤油とか調味料で煮ればフツー?に和食なんだよ・・・

(人工の化学的着色料を使っている訳でも無いのだし、最後の最後は、結局味だけで決着を付けようぜっっっっっ!!)

鰤を煮た煮汁は一応少ないけれど一度沸かして、何に使おうかな・・・

結局は野菜の優しいブロスと鰤の旨味も加わったヅケのタレと同じだよな・・・

やっぱり、人間の心もよ、味だろ?味

前回ローストをしたので、『今回は』茹でてみよう・・・

(沸騰前から茹でて甘みを引き出す方式にするか?・ネットに出ていた沸騰した中に入れる方式か・・・)

「酢」を少し入れると、より色よく仕上がるらしいので実践(「するやる課」なので)。

とりあえず沸騰をしたら弱火で蓋をして茹でる。

あまり茹で過ぎると煮汁に栄養価が出てしまいそうなので、アタマの中にある今回の用途では、

又後で加熱をする為、適度な茹で加減にしておくが一応、竹串が通る程度(僅かに反発があるが・・・敢えてそうする・・・)

竹串が赤くなった・・・どんだけパワーあるんだ・・・

茹でると皮を剥き易いのだが、爪の間が赤くなるのが嫌だったので、

ジャガイモや生姜の皮を剥く時の様に、Tスプーンで結構良い感じで剥けた!!

(やるじゃん、俺!!)

先ず一切れ、茹でたモノと前回ローストした記憶の中の味と比較をしてみる。

なるほど、ローストの凄さは「栄養価丸ごとの感じ」があるが、これも決っして悪いって感じではない!!

(茹でると僅かに「やわく優しめ」な印象?)

赤いベジブロス?になるのか?、でも重曹にも漬けず、根っことかも切り落とさないでそのまま茹でたからな~

流石に今回はこれが目的ではない・・・ゴメン、栄養価くん!!

(これでご飯炊いたら変なお赤飯になるのかな?、いやいやキリないから・・・)

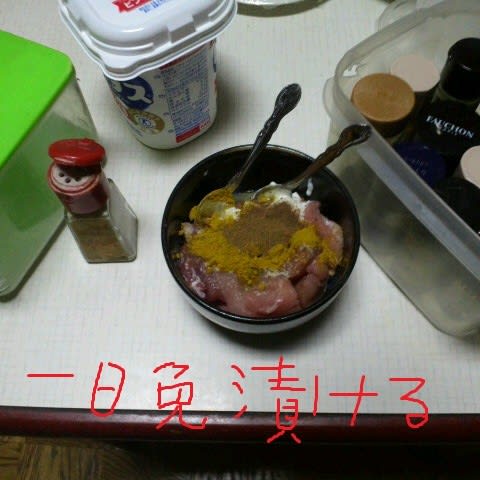

切り昆布があったので出汁を取り、その出汁に酒と砂糖(←ビーツ自体に甘みがあるので、やや砂糖を減らしてみた、薄い分には後で調整は出来るけれど、濃いともうどうしようもないので)

切ったビーツを適度な醤油で煮る。

煮汁にビーツを【一晩】ジックリ漬けておき

(序に出汁を取った昆布で煮物も作っておいた=醤油代わりに使えたりもするし、昆布出汁も獲れたし)

翌日、干瓢巻きをイメージした海苔巻きにしてみようかな・・・

(干瓢巻きには実は、山葵が合うんですよ!!!!!!、甘ったるいクドさを←キリっと修正をしてくれる)

※今まで何故、ビーツの野菜寿司が無かったのか!?=それは手が赤くなるからではないだろうか?

と考え、じゃあ手が赤くならない様に海苔巻きにしちゃえ!!

今から、お前(ビーツ)は干瓢巻きだ!!

と、干瓢ではなくビーツで似た(煮た)ようにした時の、化学反応も観たかった・・・

余った干瓢(いやビーツは)・・・まな板が赤くなるのが嫌だからハサミで切って

シマッタ、先に汁気を切っておけばよかったな・・・

普段干瓢とか煮ないし、幕末風の山菜チラシの時、折角覚えたテクを活用をしていなかった。

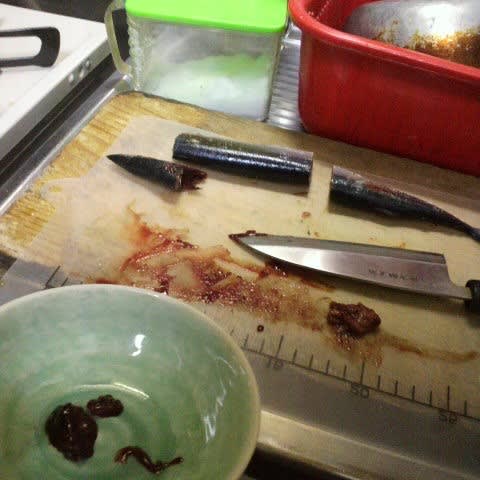

良い鰤の刺身があったので、ひゅうがめしやりゅうきゅうみたいに細く切って、煮汁に漬け、

(刺身はそのまま食べるのが1番美味しいんだが、ここは主旨が違うので少しだけ残して、グッと堪える)

醤油を足す即席ヅケに。

こんな感じで。

予想外に干瓢、いやビーツ巻きが美味しいのなんのって。

山葵の「役目」が小さく『粋』な感じとでもいおうか・・・

やや独特の個性的な甘みとのバランスを山葵の香味で丁度良くして下さる。

味噌汁は前日の昆布出汁で、ブリの刺身のツマをきざんで具にしたものを・・・

って、赤い箸を味噌汁に漬ける時、色は大丈夫かな?って一瞬だけ迷いを生じた。

(ま、どうせ自分で食べるのだし・・・)

ブリのビーツ漬け丼も、意外とフツーだった。

・鰤も油脂分がクセが全くないとは言えないし

・山葵がここでも活きるし

最後は手巻きにしたが、これも見た目以上にフツーだった・・・

色が違うだけで出汁醤油とか調味料で煮ればフツー?に和食なんだよ・・・

(人工の化学的着色料を使っている訳でも無いのだし、最後の最後は、結局味だけで決着を付けようぜっっっっっ!!)

鰤を煮た煮汁は一応少ないけれど一度沸かして、何に使おうかな・・・

結局は野菜の優しいブロスと鰤の旨味も加わったヅケのタレと同じだよな・・・

やっぱり、人間の心もよ、味だろ?味