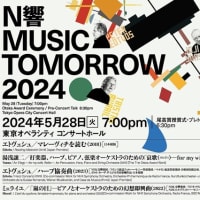

東京オペラシティ恒例の「コンポ―ジアム2024」。今年の審査員はマーク=アンソニー・ターネジ(1960‐)。演奏会の「マーク=アンソニー・ターネジの音楽」はポール・ダニエル指揮都響の演奏で開かれた。

1曲目はストラヴィンスキーの「管楽器のためのサンフォニー」(1920年版)。この曲はドビュッシーの追悼のために作曲されたらしい(向井大策氏のプログラムノーツより)。管楽アンサンブルのための曲だ。木管13、金管11、合計24とかなり大きい。そのアンサンブルが一糸乱れずに演奏した。目の覚めるようなシャープな演奏だ。都響のメンバーの他に在京オーケストラの首席奏者も加わっていた。それらの演奏者の力量はもちろんだが、ポール・ダニエルの統率力にも目をみはった。

2曲目はシベリウスの劇音楽「クオレマ」から「カンツォネッタ」。シベリウス自身が弦楽合奏用に編曲したものを、ストラヴィンスキーがクラリネット、バスクラリネット、4本のホルン、コントラバスという一風変わったアンサンブル用に再編曲した。ともかく珍しい曲を聴いた。

3曲目はターネジの「ラスト・ソング・フォー・オリー」。オリーとは作曲家・指揮者のオリヴァー・ナッセンのことだ。ナッセンはターネジよりも8歳年上だが、ターネジの作曲の師であるとともに、親友でもあったらしい。ナッセンが亡くなったので、それを悼んでターネジが作曲した曲。ターネジも都響との関係が深いが、ナッセンも都響を何度か振ったことがあるので、期待していたが、アンサンブルに緩さがあった。

4曲目はターネジの「ビーコンズ」。約3分の短い曲だが、極彩色の目の覚めるような曲だ。目の前をカラフルな光線が飛び交うような感覚になる。ターネジは現代の作曲家の中ではとびきり豊かな色彩感の持ち主だと認識を新たにした。

5曲目はターネジの「リメンバリング」。全4楽章からなり、第1楽章は速い楽章、第2楽章は緩徐楽章、第3楽章はスケルツォ、第4楽章はエレジー(緩徐楽章)なので、チャイコフスキーの「悲愴」交響曲に似た構成といえる。ともかく充実した音楽だ。ターネジが作曲当時(2014~15年)の持てるすべてを投入した作品という手ごたえがある。

特徴はヴァイオリンを欠くオーケストラ編成だ。ストラヴィンスキーの「詩編交響曲」に似ている。「詩編交響曲」の場合はヴァイオリンの穴を声楽が埋めるが、「リメンバリング」の場合は木管・金管が前面に出る。演奏は見事の一言に尽きる。引き締まったアンサンブルと瞬発力、感情移入、すべての点で申し分ない。

(2024.5.22.東京オペラシティ)

1曲目はストラヴィンスキーの「管楽器のためのサンフォニー」(1920年版)。この曲はドビュッシーの追悼のために作曲されたらしい(向井大策氏のプログラムノーツより)。管楽アンサンブルのための曲だ。木管13、金管11、合計24とかなり大きい。そのアンサンブルが一糸乱れずに演奏した。目の覚めるようなシャープな演奏だ。都響のメンバーの他に在京オーケストラの首席奏者も加わっていた。それらの演奏者の力量はもちろんだが、ポール・ダニエルの統率力にも目をみはった。

2曲目はシベリウスの劇音楽「クオレマ」から「カンツォネッタ」。シベリウス自身が弦楽合奏用に編曲したものを、ストラヴィンスキーがクラリネット、バスクラリネット、4本のホルン、コントラバスという一風変わったアンサンブル用に再編曲した。ともかく珍しい曲を聴いた。

3曲目はターネジの「ラスト・ソング・フォー・オリー」。オリーとは作曲家・指揮者のオリヴァー・ナッセンのことだ。ナッセンはターネジよりも8歳年上だが、ターネジの作曲の師であるとともに、親友でもあったらしい。ナッセンが亡くなったので、それを悼んでターネジが作曲した曲。ターネジも都響との関係が深いが、ナッセンも都響を何度か振ったことがあるので、期待していたが、アンサンブルに緩さがあった。

4曲目はターネジの「ビーコンズ」。約3分の短い曲だが、極彩色の目の覚めるような曲だ。目の前をカラフルな光線が飛び交うような感覚になる。ターネジは現代の作曲家の中ではとびきり豊かな色彩感の持ち主だと認識を新たにした。

5曲目はターネジの「リメンバリング」。全4楽章からなり、第1楽章は速い楽章、第2楽章は緩徐楽章、第3楽章はスケルツォ、第4楽章はエレジー(緩徐楽章)なので、チャイコフスキーの「悲愴」交響曲に似た構成といえる。ともかく充実した音楽だ。ターネジが作曲当時(2014~15年)の持てるすべてを投入した作品という手ごたえがある。

特徴はヴァイオリンを欠くオーケストラ編成だ。ストラヴィンスキーの「詩編交響曲」に似ている。「詩編交響曲」の場合はヴァイオリンの穴を声楽が埋めるが、「リメンバリング」の場合は木管・金管が前面に出る。演奏は見事の一言に尽きる。引き締まったアンサンブルと瞬発力、感情移入、すべての点で申し分ない。

(2024.5.22.東京オペラシティ)