ドイツ語圏を中心とした後期ゴシック彫刻を、十数回妻と巡ってきたことは、このブログでもたびたび書き連ねてきました。来年の夏には家族や友人も連れだって、新たな旅立ちを考えているところです。今年はパリ・オリンピックもあることだし、ドイツ旅行は自重しようと考えているのです。

そこで、今年は久しぶりに国内の旅行を準備しています。なんでも鑑定団の中島誠之助さんが「越後のミケランジェロ」と讃えた石川雲蝶の彫刻絵画巡りの旅です。絵画と彫刻の二刀流といえばミケランジェロもしかりですが、中世ドイツではハンス・ムルチャーかミヒャエル・パッハーでしょうか。私にいわせれば雲蝶は「日本のパッハー」ということになりそうです。

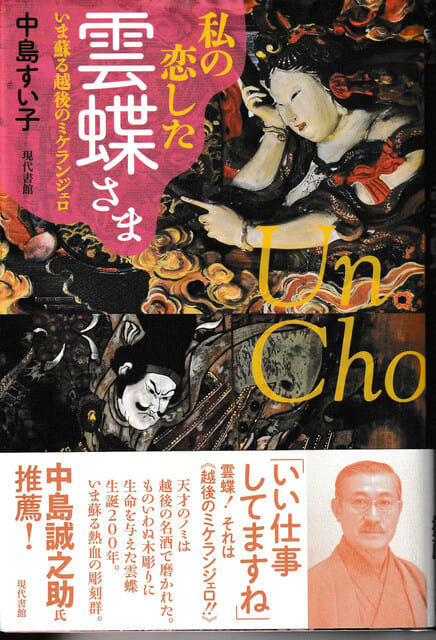

早速参考になる資料をあさり始めました。ネットで文献調査したところ、それほど多くの雲蝶関連図書は見つかりませんでした。『越後の名匠 石川雲蝶』と『私の恋した雲蝶さま』が気になる本として現れてきました。色々検討してこの2冊をアマゾンで購入しました。

■『越後の名匠 石川雲蝶』木原尚、新潟日報事業社、増補改訂版、2019年

■『私の恋した雲蝶さま』中島すい子、現代書館、2014年

この2冊を読み進めるとおもしろいことがわかってきました。

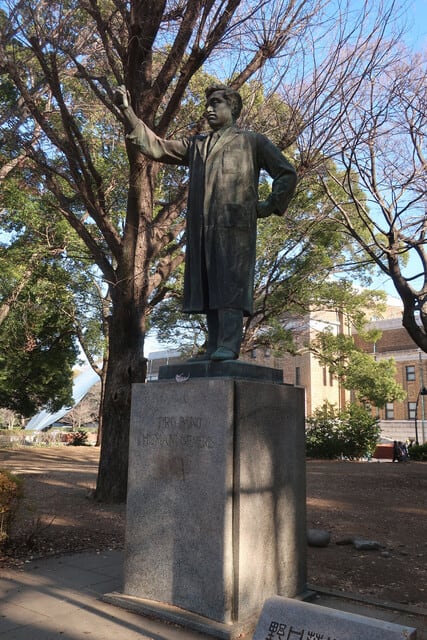

雲蝶は江戸雑司ヶ谷鬼子母神(現在の東京豊島区)に1814年生まれ、1883年に70歳で越後の三条(現在の新潟県三条市)で亡くなっているのです。雑司ヶ谷鬼子母神は実家からも近く、親戚が住んでいたところです。池袋からもすぐのところです(鬼子母神の鬼は、正しくは漢字の角がないのですが)。

雲蝶は江戸で彫刻の修行をしたようですが、作品はほぼ残されてないようです。当時、天保の改革で綱紀粛正、華美が取り締まられため、江戸での活躍の場がなく、越後の人(本成寺の檀徒総代)に求められて、越後に赴いたようです。越後には膨大な作品群が残されています。

雲蝶の代表作は、どうやら西福寺の天井彫刻「道元禅師猛虎調伏之図」といわれているようですが、私はむしろ永林寺の欄干の三天女を勧めたいと思います。『私の恋した雲蝶さま』の表紙の写真が素敵ですが、まさにこれが天女像です。

雲蝶巡りをするなら西福寺と永林寺(魚沼市)、そして本成寺(三条市)は外せません。本成寺は雲蝶が最初に手がけたお寺で、お墓もここにあります。

その他にも見どころは山積していますが、『越後の名匠 石川雲蝶』が最高のガイドブックになることは間違いないでしょう。これを手引きに、旅程を決めたいと思いますが、30以上の社寺を全部巡ることは不可能なので、二,三泊で回れる限りというのが現実的なところでしょうか。夏場の楽しみが増えました。

ところで、私の大好きな世界的浮世絵師、葛飾北斎は後年、江戸から長野の小布施に呼ばれ、竜の天井画など多くの作品をここに残していますが、雲蝶も似たような経歴を辿ったのが興味深いところです。