2024年3月15日、清瀬市・総務文教常任委員会は朝10時の開会でした。市役所4階の委員会室は傍聴30席はいっぱいで、入りきれない人も2,30人はいたでしょう、彼らはロビーのモニターを注視していました。

これだけの注目を集めたのは、この日、地域の図書館6つの内4つもなくす方針を採決するからでした。この暴挙に対する反対で多くの市民が傍聴に詰めかけたのです。

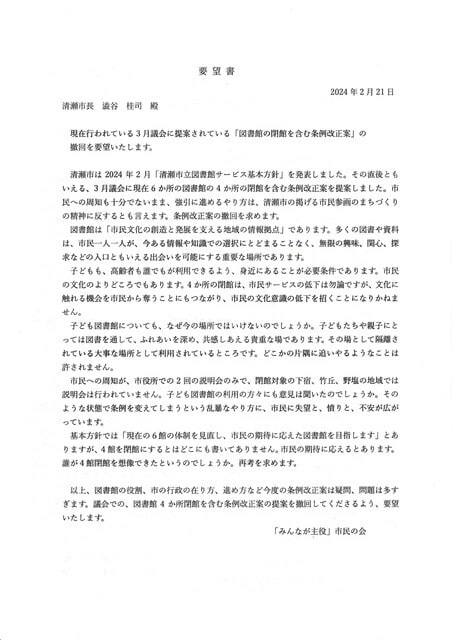

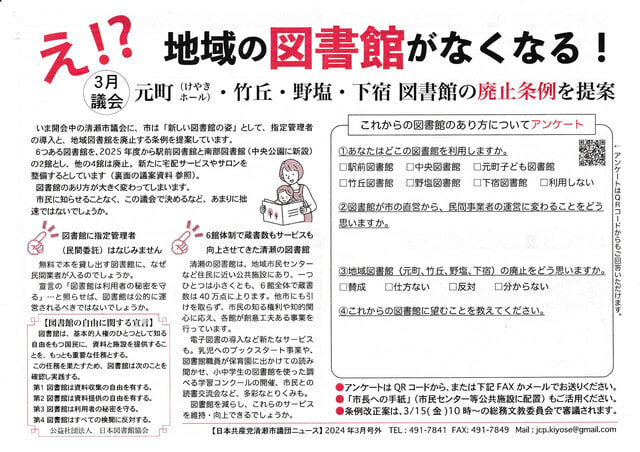

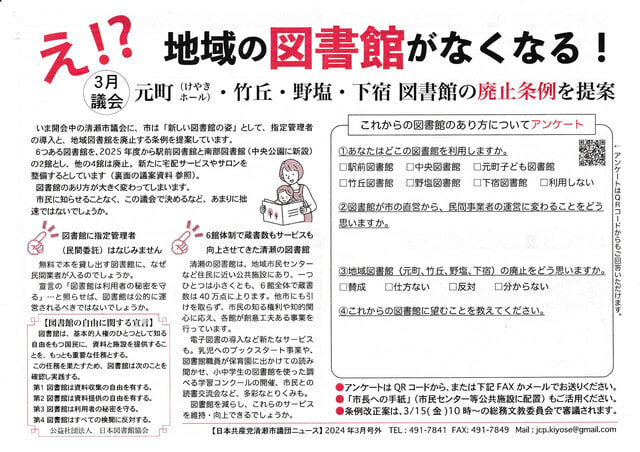

市の方針に反対する「日本共産党清瀬市議団ニュース」の裏表を参考にしてください。

市の主張は、この1年で図書館の本を借りたことがある市民は13%、利用者が少ないので、図書館を整理し、それを補うのに本の宅配サービスをするというのです。

ちょっと想像力を働かせれば、この論理の破綻は明らかです。通常図書館カードは複数回使用するのが通常で、しかも家族で使用する場合も当然あるでしょう。そう考えれば、13%は果たして少ない数字なのでしょうか。

そしてなにより問題なのは、図書館をなくすことによって地域の人々が集う場が減少するということです。私は時々、松山の中央図書館に世界の美術全集を閲覧に行くのですが、その部屋には学生など多くの市民が熱心にメモをとり、学習する姿が見かけられます。1階では子どもたちが自由に絵本を読むスペースがあり、他方お年寄りたちの雑誌を捲る姿が頻繁に見受けられます。

図書館が無くなるということは、人びとが集まるつどいの場、文化の拠点が失われるということです。さらに、そこに勤める職員は職を失うことになるということです。

宅配サービスは昨今様々な視点から問題点が指摘され続けています。配達員の労働強化がマスコミで取り上げられています。宅配サービスはあくまで補助的に活用した方が良いのです。この宅配サービスに市は1億円を用意すると言います。

市は図書を整理し、その1割を廃棄するようです。

4館廃止の市の方針は昨年12月議会後に、市の予算決算に賛成する会派だけに知らせられ、それに反対する日本共産党(4議員)と一人会派「共に生きる」ふせ由女議員には知らせられなかったということです。

総務文教常任委員会は、原田ひとみ議員(日本共産党)の奮闘むなしく、清瀬自民クラブ、公明党、そしてあろうことか宮原りえ議員(風・立憲・ネット)までも賛成にまわったのでした。

そして、昨日・2024年3月28日、全議員出席の本会議。やはり傍聴席約30は満席、ロビーでもかなりの人が詰めかけていました。

原田議員の反対討論が見事でした。小冊子にして配布してもらいたいと思わせる、渾身の内容でした。初めて肉声を聴く松本潤議員(風・立憲・ネット)、小西みか議員(風・立憲・ネット)も充分説得力ある、反対討論。ブログでたびたび紹介してきたふせ由女議員は現代の焚書坑儒と痛烈な批判を繰り出しました。

賛成意見は清瀬自民クラブと公明党、さらに議決延長動議に賛成した石川秀樹議員(無所属の会)もなぜか賛成。それぞれ市の説明が足りないなどと注文は付けたものの、結局は賛成表明でした。

委員会では賛成だった宮原議員がなぜか反対に回りました。摩訶不思議。

さあ、こんな暴挙は許せません。やられたらやり返せ! まずはブログと駅頭行動です。

澁谷桂司市長になってから約1年半、おかしなことが山ほどあります。とりあえず項目だけ書いておきましょう。

■澁谷桂司清瀬市政の問題点・疑問点 -経費削減の名の下に-

澁谷市長8つの顔写真掲載(市報きよせ 2024.3.15)、市政方針演説の顔写真は良いけれど、各種表彰者と一緒に写真をその都度入れる必要はありますかね。(ちなみに教長長は2枚の顔写真)

〔学校教育関連〕

●給食の無償化問題(朝日新聞2024.3.10)

・23区すべて、15区市町村(全体の7割)、清瀬市未実施、多摩市も無償化を決断しました。(阿部裕行市長)

●学校プールの廃止(2023.2 清瀬市立学校における水泳指導基本指針)

・令和5~7年度、市内小中14校のプール全廃、水泳授業は民間プール施設(セントラル、所沢スポーツなど)で行う。使用料の問題。子どもが待っている夏休みのプールはどうなるのか。

●清小と八小の統合は? とりあえず延期だけど。学校の適正規模に対する考え方の間違いがあるのでは。

●学校などの公共施設の使用(当面体育館など、ゆくゆくは校庭も?)

・令和7年度より使用料(1時間850円)…受益者負担と言うけれど。そもそも学校は税金で設立。図書館の利用料は? 清瀬に公民館はないけれど。

・電気・空調代を徴収!

〔社会教育関連〕

●図書館の廃止(3.15 総務文教常任委員会)

・6箇所から2箇所に縮小、駅前図書館と南部図書館(中央公園内に新設)

・市からの提案連絡12月議会後、なぜか日本共産党と「共に生きる」にはなし。3月議会で初めて知る?

・宅配サービスの導入、経費削減は2000万円程度

・地域コミュニティの拠点としての図書館の喪失

●消費生活センター…アミューへの統合(5階)、建物はどうなる?

●地域市民センターの簡素化

・証明書発行などの事務は停止、会合などは?

●せせらぎの家の閉鎖。かつてはお茶席などで市民が利用。

●立科山荘閉鎖

最後に鎌田慧さんのコラムをどうぞ。

◆原発依存に終止符を

原発は公共の福祉に反する

鎌田 慧(ルポライター)

デモが出発する頃には小雨もやんでいた。20日の東京・代々木公園で

の「さようなら原発」集会も、デモ開始のときには雨はやんだ。東京集

会は6千人、23日の仙台集会は千人が集まった。

能登半島を襲った巨大地震は、原発事故が発生したらどこにも逃げら

れない現実を突きつけた。フクシマから13年がたって、また新たにあら

われた原発の恐怖だ。

三陸海岸牡鹿半島にある東北電力女川原発2号機は、辛うじて事故を

免れた「被災原発」であり、「老朽原発」だ。フクシマ以来、休止して

いたが9月頃に再稼働させる、という。

爆発を起こした福島原発とおなじ「沸騰水型」。このあと、おなじ沸

騰水型の「柏崎刈羽原発」を再稼働させたい東京電力の欲望がある。

東北電力は再稼働によって年間800億円の燃料費を削減できるとして

いる。

しかし、事故の危険性ばかりか核廃棄物の最終処分場、中間処分場さ

え見通しはまったくない。経営の「業績回復」のために危険を顧みない

のは人間としてやってはいけないことだ。

政府は企業に利益を追求させるばかりでなく「生命、自由及び幸福追

求に対する国民の権利について」「最大の尊重」を必要とする。

原発は公共の福祉に反する。

フクシマの現実を見よ。仙台集会で、わたしは「白然エネルギーが静

かに電気をつくる、平和な社会が絶対に来る」と言った。

(3月26日「東京新聞」朝刊23面「本音のコラム」)