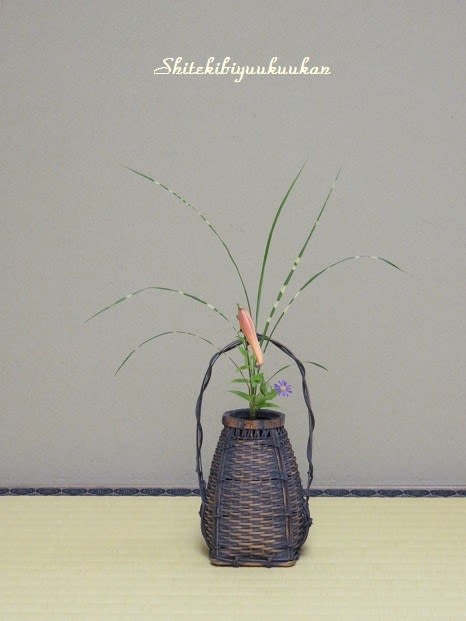

~ 縦9㎝・直径4㎝の小さな竹籠に ~

入れたのは

藪茗荷(ヤブミョウガ)・河原撫子(カワラナデシコ)・矢筈芒(ヤハズススキ)

鋸草(ノコギリソウ)・斑入りドクダミ(フイリドクダミ)

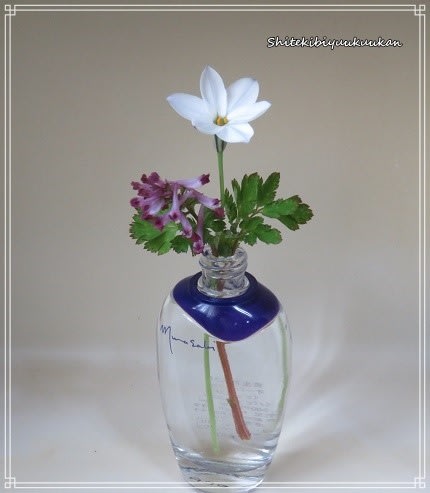

~ ちょっと上から覗いてみました ~

斑入りドクダミの葉は、初めは緑に白の斑入りですが

段々と赤みが差して「赤い斑入り」となってきれいです。

~ 横から見るとこんな感じ ~

~ 藪茗荷の花 ~

ツユクサ科の多年草

白色の小花が愛らしいです。

一日で萎んでしまいますが、次々に咲いて毎日楽しめます。

~ 庭に咲く藪茗荷の花 ~

何年か前に、はびこっていたので徹底的に抜いたことがありました。

それ以降すっかり姿を消してしまい、もう生えてこないのかと

段々と徹底的に抜いたことを後悔する気持ちが大きくなっていたのですが、

根が残っていたとみえて、この春に芽を出してグングン大きくなり、

可愛い花を咲かせてくれました。

僅かに残った根から、何年もかけてよくぞ花を咲かせてくれたものです。

「頑張ったネ、咲いてくれて有難う」