昨日は曇りがちで、時には陽がさしてきて、

むっとしていました。

それでも、北風が吹くと冷たく感じ、

教会の草取りをしていても暑くありませんでした。

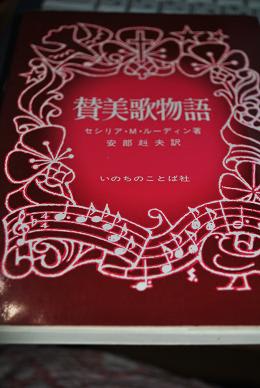

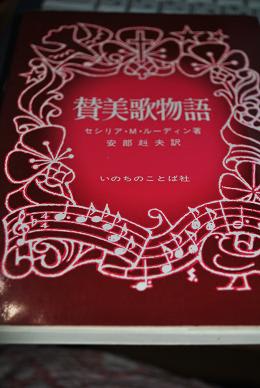

昨日の読書会で、「賛美歌物語」を読み終えました。

毎週、あるいは日々歌う讃美歌、聖歌なども、

背景を知ると、また全然違う味わいになりますし、

原詩が深くていいですね。

(日本語は語句や文がどうしても長いので、

短いセンテンスの英語のすべてを網羅できないのが

欠点と言えば欠点でして。)

作詞者、作曲者の人生と、私たちの人生とを重ねて、

改めて、主をほめたたえて歌えて、

昔の原作者の信仰告白が、今の自分の信仰告白と

重なってとても感動しますね。

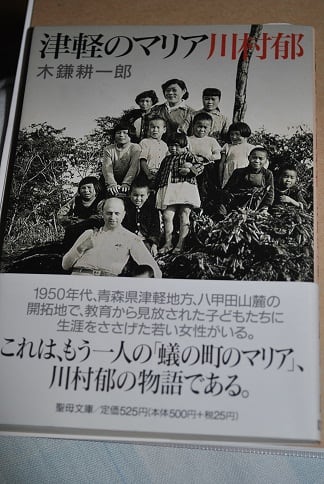

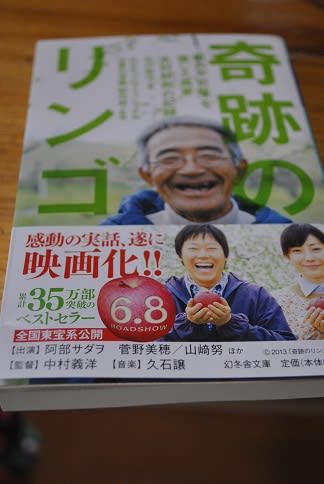

今度の日曜日の午後、「三浦綾子読書会」が教会で持たれますが、

まずは、三浦綾子さんの人物像、背景、人生、小説などについて

学んでいくようです。いわば三浦文学のさわりを学ぶのかな。

そして、私たちは、毎週の読書会に、

せっかくだから三浦綾子さんの「道ありき」を

題材として、読書会をすることに。

「道ありき」は、三浦綾子さんの代表的なエッセイ集。

三部作の一つですね。

私も、学生の頃読みました。

私は、実は、三浦綾子さんの「塩狩峠」の映画で、

イエス様を知って、そこから求道が始まりましたから、

三浦綾子さんは、間接的な導き手の一人なんですよ。

それから、三浦さんの小説、エッセイは次々と読みあさり、

我が家にもハードカバーから、文庫サイズのものまで

本箱にズラーッとそろってます。

クリスチャンホームのご家庭なら、

蔵書として並んでいるじゃないかな。

昔読んだ感想と、年取って今、読むのと、

思いが違うかどうか・・・

自分の中の変化が楽しみな気がします。

がらりと話は変わりますが・・・

五所川原のエルム、最近、ルピシアなどが新規に入り、

楽しくなる一方ですけど、

ノブさんの楽しみは、エルムにある「銀たこ」の鯛焼き。

昨日も、読書会と祈祷会の合間に、100均に行くついでに

「銀たこ」へ寄り道。

念願のおいしい鯛焼きを買えると期待していたら、

夏場は、普通の鯛焼きは売っていないとのこと。

代わりに置いてあったのは、これでした。

これ、「黒たい」という名の鯛焼き。

一見、揚げてる鯛焼きか?と思いきや、そうではなく、

つまりは、黒糖の鯛焼きです。

味は、かりんとうまんじゅうみたい。

だから、油で揚げてなくても、少し油分は感じます。

餡は、こしあん。上品なあんこ。冷めていました。

それはそれでおいしかったんです。

でも、鯛焼き通のノブさんに言わせたら、

「おいしいよ、確かにうまい。

でも、これは鯛焼きじゃない!! 」

」

と、叫んで?おりました。笑

まあ、東京の麻布十番までわざわざ鯛焼きを

買いに行った男の叫びです。

大目に見てやって。

昨日の読書会で、おばあちゃん信徒さんが、

「自分は、鯛焼きが好きで、

病み上がりなのに、バス に乗って、エルムの鯛焼きを

に乗って、エルムの鯛焼きを

買って、バスの中で食べたもの・・・」

との初告白を聞いて、ノブさん、いたく感動してました。

「こんなに近くに、鯛焼きファンがいたなんて・・・」と。

←うれし泣きです。

←うれし泣きです。

どなたか、県内のおいしい鯛焼き屋さんがあったら教えてやってね。

ちなみに、ノブさんは、津軽地方の

あちこちの鯛焼き屋は制覇してるけどねwwww

ここあでした。

むっとしていました。

それでも、北風が吹くと冷たく感じ、

教会の草取りをしていても暑くありませんでした。

昨日の読書会で、「賛美歌物語」を読み終えました。

毎週、あるいは日々歌う讃美歌、聖歌なども、

背景を知ると、また全然違う味わいになりますし、

原詩が深くていいですね。

(日本語は語句や文がどうしても長いので、

短いセンテンスの英語のすべてを網羅できないのが

欠点と言えば欠点でして。)

作詞者、作曲者の人生と、私たちの人生とを重ねて、

改めて、主をほめたたえて歌えて、

昔の原作者の信仰告白が、今の自分の信仰告白と

重なってとても感動しますね。

今度の日曜日の午後、「三浦綾子読書会」が教会で持たれますが、

まずは、三浦綾子さんの人物像、背景、人生、小説などについて

学んでいくようです。いわば三浦文学のさわりを学ぶのかな。

そして、私たちは、毎週の読書会に、

せっかくだから三浦綾子さんの「道ありき」を

題材として、読書会をすることに。

「道ありき」は、三浦綾子さんの代表的なエッセイ集。

三部作の一つですね。

私も、学生の頃読みました。

私は、実は、三浦綾子さんの「塩狩峠」の映画で、

イエス様を知って、そこから求道が始まりましたから、

三浦綾子さんは、間接的な導き手の一人なんですよ。

それから、三浦さんの小説、エッセイは次々と読みあさり、

我が家にもハードカバーから、文庫サイズのものまで

本箱にズラーッとそろってます。

クリスチャンホームのご家庭なら、

蔵書として並んでいるじゃないかな。

昔読んだ感想と、年取って今、読むのと、

思いが違うかどうか・・・

自分の中の変化が楽しみな気がします。

がらりと話は変わりますが・・・

五所川原のエルム、最近、ルピシアなどが新規に入り、

楽しくなる一方ですけど、

ノブさんの楽しみは、エルムにある「銀たこ」の鯛焼き。

昨日も、読書会と祈祷会の合間に、100均に行くついでに

「銀たこ」へ寄り道。

念願のおいしい鯛焼きを買えると期待していたら、

夏場は、普通の鯛焼きは売っていないとのこと。

代わりに置いてあったのは、これでした。

これ、「黒たい」という名の鯛焼き。

一見、揚げてる鯛焼きか?と思いきや、そうではなく、

つまりは、黒糖の鯛焼きです。

味は、かりんとうまんじゅうみたい。

だから、油で揚げてなくても、少し油分は感じます。

餡は、こしあん。上品なあんこ。冷めていました。

それはそれでおいしかったんです。

でも、鯛焼き通のノブさんに言わせたら、

「おいしいよ、確かにうまい。

でも、これは鯛焼きじゃない!!

」

」と、叫んで?おりました。笑

まあ、東京の麻布十番までわざわざ鯛焼きを

買いに行った男の叫びです。

大目に見てやって。

昨日の読書会で、おばあちゃん信徒さんが、

「自分は、鯛焼きが好きで、

病み上がりなのに、バス

に乗って、エルムの鯛焼きを

に乗って、エルムの鯛焼きを買って、バスの中で食べたもの・・・」

との初告白を聞いて、ノブさん、いたく感動してました。

「こんなに近くに、鯛焼きファンがいたなんて・・・」と。

←うれし泣きです。

←うれし泣きです。どなたか、県内のおいしい鯛焼き屋さんがあったら教えてやってね。

ちなみに、ノブさんは、津軽地方の

あちこちの鯛焼き屋は制覇してるけどねwwww

ここあでした。

)

)