昨日は一日中曇っていました。

気温は県内は15℃前後。

弘前方面の桜が、あちこちで開花との情報も聞こえてます。

もうすぐ津軽も桜や梅で春らしくなりますね。

そう、関東以南では、梅が先で、桜はあと。

でも、東北や北海道では、これらが一気に咲くんですよ。

桜と梅だけじゃないのです。

桃、梨、5月後半にはりんごも咲きますよ。

さて、おとといツレがACC(青森クリスチャンセンター)に行って、

灯油タンクの具合を業者さんに頼んでみてもらったんです。

ついでに、青森市のある教会の方に用事があって寄ったとき、

ちょうどその方がおいしいケーキを7つも焼いていたらしく、

そのうちの1つが我が家に来たのでした 。

。

チョコチップ入りのシフォンケーキです。

う~ん!おいしい~!

昨日、ちょうどあるお宅に訪問の予定が入っていたので、

これを切り分けて持って行きましたよ。

神様、感謝します!

話題をACCに戻すと・・・・

やはりACCのストーブは外部タンクの凍結で使えず、

業者さんと一緒に、室内タンクを数本取り付けたそうです。

そして、心配な雪ですが、

少しずつ解けてきているそうです。

30日のワークキャンプには消えてしまいそうにないので、

枝拾いは無理かもしれませんね・・・。

室内掃除や外の窓の板はずしなどかな。

私はこんな腰の状態だから、今年は無理しないことにしますが・・・。

それと、5/1~6までの連休中の保養者ご家族は、

4家族になったようです。

(福島、岩手、宮城のご家族です。リピーター2、新規2)

良い保養の時になりますよう、お祈りくださいね。

5/3の「若井先生との交わり会」、ちらしを各教会に出しました。

こちらにも是非どうぞ!

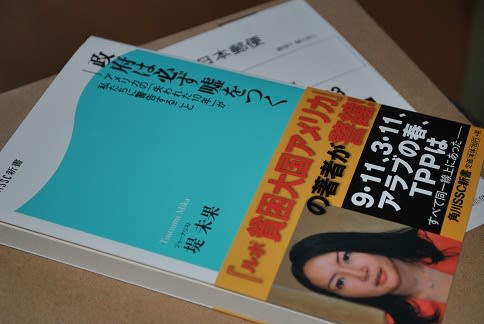

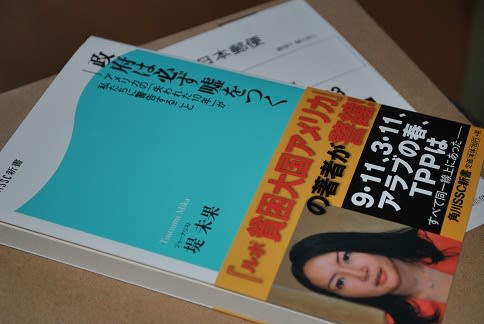

さて、アマゾンからついに届いた本ですが、

コレなんです。

「政府は必ず嘘をつく」 堤 未果著(角川新書)780円プラス税

サブタイトルは、「アメリカの「失われた10年」が私たちに警告すること」。

ねえ、タイトルだけでも興味わきませんか?

初めから、ペン片手に、線を引きっぱなしです。笑

まだ半分までだけど、一気に読めますよ。

じゃ、少しさわりだけ。

アメリカであっても、日本と同じで、国とメディアと大企業の

癒着があって、これを「コーポラティズム」というそうです。

イラク戦争は、結局は国民をうまく巻き込んだメディアの影響が大きかった。

9.11の反撃という、民衆にも納得させられるような言葉を使って、

戦争に持って行った政府の、本当の目的は何だったのか。

後になって、フセインは、大量破壊兵器など持ってはいなかったことは

認められている。

一方、リビア。

一見して「独裁政権 対 苦しめられている民衆」の

構図があって、民衆が勝利したように描かれ、報道されてきた事実。

しかし、そのことは本当なのだろうか。

よくよく背景を調べてみれば、案外リビアという国は、

石油の資産のおかげで、40年以上も潤い、

民衆は、豊かな生活と福祉制度、国による援助などが

充実しており、民衆は国を愛し、リーダーをも愛していた。

そんな事は、一切報道されないばかりか、

間違った仕方で報道された。

私たちは、その報道はどこが流しているのか、

そして、その背景には何があるのか、

そのバックには、さらに大きな国々の、利権とのかかわりがあることを

決して知らされないまま、報道を鵜呑みにしている。

実は、リビアのカダフィは、金(きん)を大量に保有し、

それを原資に、ドルやユーロに対抗し、「ディナ」の発行を

計画していたようで、それは欧米の脅威になるはずだったのだ。

解放されたのは民衆ではなく、

欧米の外資系企業にとっての得なのであって、

現地の民衆は、自由どころか、今後貧しくなっていくだろう。

これらは、誰のための解放、改革、戦争だったのだろうか。

本当に儲かるのは誰か。

アメリカも日本も、そして多くの国々も、

やはりこの利権の癒着「コーポラティズム」があって、

私たちは、それにだまされやすい。

著者は言います。

「私たちは、ものを考えなくさせられつつある。」と。

そして警告します。

「日本は、3.11以降、

9.11以降のアメリカと同じ道を進んでいる。」と。

(具体的には是非読んでね。)

3.11も9.11も、民衆が「パニック状態」になったときです。

ヒトは、パニックになると、何も考えられなくなるそうです。

民衆がパニックになっているとき、国は密かに、

国にとって有利となる法律を変えようとするのが常です。

私たちは、政府や政治から目を離してはならないと。

そして、私たちの感じる「違和感」を大切にと。

長くなったけれど、

物事の背景を知ることの大切さを

改めて教えられましたね。

知れば知るほどおもしろい本ですよ。

厚くないし、平易な言葉が多いから読めますよ。

是非、読んでみてくださいね。

ここあでした。

気温は県内は15℃前後。

弘前方面の桜が、あちこちで開花との情報も聞こえてます。

もうすぐ津軽も桜や梅で春らしくなりますね。

そう、関東以南では、梅が先で、桜はあと。

でも、東北や北海道では、これらが一気に咲くんですよ。

桜と梅だけじゃないのです。

桃、梨、5月後半にはりんごも咲きますよ。

さて、おとといツレがACC(青森クリスチャンセンター)に行って、

灯油タンクの具合を業者さんに頼んでみてもらったんです。

ついでに、青森市のある教会の方に用事があって寄ったとき、

ちょうどその方がおいしいケーキを7つも焼いていたらしく、

そのうちの1つが我が家に来たのでした

。

。

チョコチップ入りのシフォンケーキです。

う~ん!おいしい~!

昨日、ちょうどあるお宅に訪問の予定が入っていたので、

これを切り分けて持って行きましたよ。

神様、感謝します!

話題をACCに戻すと・・・・

やはりACCのストーブは外部タンクの凍結で使えず、

業者さんと一緒に、室内タンクを数本取り付けたそうです。

そして、心配な雪ですが、

少しずつ解けてきているそうです。

30日のワークキャンプには消えてしまいそうにないので、

枝拾いは無理かもしれませんね・・・。

室内掃除や外の窓の板はずしなどかな。

私はこんな腰の状態だから、今年は無理しないことにしますが・・・。

それと、5/1~6までの連休中の保養者ご家族は、

4家族になったようです。

(福島、岩手、宮城のご家族です。リピーター2、新規2)

良い保養の時になりますよう、お祈りくださいね。

5/3の「若井先生との交わり会」、ちらしを各教会に出しました。

こちらにも是非どうぞ!

さて、アマゾンからついに届いた本ですが、

コレなんです。

「政府は必ず嘘をつく」 堤 未果著(角川新書)780円プラス税

サブタイトルは、「アメリカの「失われた10年」が私たちに警告すること」。

ねえ、タイトルだけでも興味わきませんか?

初めから、ペン片手に、線を引きっぱなしです。笑

まだ半分までだけど、一気に読めますよ。

じゃ、少しさわりだけ。

アメリカであっても、日本と同じで、国とメディアと大企業の

癒着があって、これを「コーポラティズム」というそうです。

イラク戦争は、結局は国民をうまく巻き込んだメディアの影響が大きかった。

9.11の反撃という、民衆にも納得させられるような言葉を使って、

戦争に持って行った政府の、本当の目的は何だったのか。

後になって、フセインは、大量破壊兵器など持ってはいなかったことは

認められている。

一方、リビア。

一見して「独裁政権 対 苦しめられている民衆」の

構図があって、民衆が勝利したように描かれ、報道されてきた事実。

しかし、そのことは本当なのだろうか。

よくよく背景を調べてみれば、案外リビアという国は、

石油の資産のおかげで、40年以上も潤い、

民衆は、豊かな生活と福祉制度、国による援助などが

充実しており、民衆は国を愛し、リーダーをも愛していた。

そんな事は、一切報道されないばかりか、

間違った仕方で報道された。

私たちは、その報道はどこが流しているのか、

そして、その背景には何があるのか、

そのバックには、さらに大きな国々の、利権とのかかわりがあることを

決して知らされないまま、報道を鵜呑みにしている。

実は、リビアのカダフィは、金(きん)を大量に保有し、

それを原資に、ドルやユーロに対抗し、「ディナ」の発行を

計画していたようで、それは欧米の脅威になるはずだったのだ。

解放されたのは民衆ではなく、

欧米の外資系企業にとっての得なのであって、

現地の民衆は、自由どころか、今後貧しくなっていくだろう。

これらは、誰のための解放、改革、戦争だったのだろうか。

本当に儲かるのは誰か。

アメリカも日本も、そして多くの国々も、

やはりこの利権の癒着「コーポラティズム」があって、

私たちは、それにだまされやすい。

著者は言います。

「私たちは、ものを考えなくさせられつつある。」と。

そして警告します。

「日本は、3.11以降、

9.11以降のアメリカと同じ道を進んでいる。」と。

(具体的には是非読んでね。)

3.11も9.11も、民衆が「パニック状態」になったときです。

ヒトは、パニックになると、何も考えられなくなるそうです。

民衆がパニックになっているとき、国は密かに、

国にとって有利となる法律を変えようとするのが常です。

私たちは、政府や政治から目を離してはならないと。

そして、私たちの感じる「違和感」を大切にと。

長くなったけれど、

物事の背景を知ることの大切さを

改めて教えられましたね。

知れば知るほどおもしろい本ですよ。

厚くないし、平易な言葉が多いから読めますよ。

是非、読んでみてくださいね。

ここあでした。