(名護小学校にある第1護郷隊の碑)

台風も、名護の辺りではかなりの被害があったようだが、那覇ではほとんど何事もなく済んでしまった。

今日は、台風一過。午後からは太陽も出て、空にはうろこ雲が現れた。風も、心なしか、爽やかになってきたようだ。

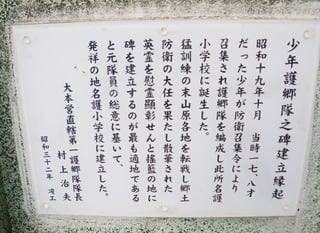

8月28日の学習会で、陸軍中野学校と護郷隊のことを学んだが、30日に名護に行った際、名護小学校の第1護郷隊の碑を訪ねた。護郷隊は、当時の名護国民学校で組織されたという。

名護小学校の校門横の丘を少し登ると、静かな林の中に碑があった。

碑の横の「沿革史」には、「戦没者名簿」として95名の名前が刻まれている。第2護郷隊と合わせると、護郷隊全体としては、総数162名が亡くなっている。

碑文には、「17、18才」と書かれているが、実際には、14歳から19歳の少年約800名で組織されていたという。

また、碑文には、「各隊は夫々戦闘地域に侵入せる敵に対し果敢なる挺身遊撃戦を展開し軍主力の作戦に呼応せり。4月下旬多野岳等の基地を欠陥せるも屈せず神出鬼没或は夜間爆薬を抱いて敵陣深く侵入し或は白昼堂々と特殊秘密兵器を以て攻撃し敵の心胆を寒からしめ以て遊撃戦の本領を遺憾なく発揮せり6月下旬以降南部地区の軍主力玉砕後に於ても真に護郷隊の特色を発揮し変幻自在なる秘密遊撃戦を遂行」と記されている。

少年たちは、まさしく遊撃戦、ゲリラ戦に従事したのだ。証言の聞きとりを続けている川満さんによれば、招集された少年たちは、「自分の家を焼いたり、スパイと疑った住民を手にかけたり」した こともあったという(沖縄タイムス2010.3.22)。

川満さんは、名護市教育委員会で市史編纂の仕事をされている。「つらい、痛い部分が多くてもきちんと遺していかなければならない。」と話されている。

碑文

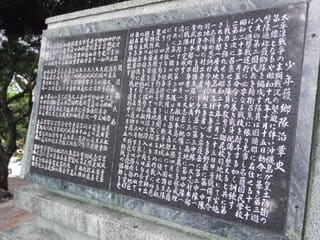

少年護郷隊沿革史

「太平洋戦争の末期戦況の緊迫に伴い沖縄島が皇土防衛の第一線となるや昭和19年10月15日勅令に基き第3遊撃隊通称護郷隊を編成す。隊員は国頭郡に在住せる17、18才の第2国民兵を防衛召集に依り充当し名護国民学校にて遊撃戦遂行に必要なる戦技を附与する如く訓練す。

昭和20年1月、軍命令に基づき戦闘配備を整えると共に第二、第三次に召集せる隊員の教育を謝花校羽地校にて実施し戦力を強化せり昭和20年3月23日甲号戦備下令され本部(屋我地島及各村出身者)を多野岳に第一中隊(名護町恩納村今帰仁村出身者)を名護岳に第二中隊(羽地今帰仁村出身者)を多野岳に第三中隊(久志村本部町出身者)を国頭支隊に配属し302高地に第四中隊(金武村本部町出身者)を久志岳に配備し至巌なる警戒裏に戦備を完成す。

4月1日敵は本島に上陸4月7日名護湾に上陸するや第三中隊は乙羽岳及真部山にて国頭支隊と共に第一戦の戦闘に各隊は夫々戦闘地域に侵入せる敵に対し果敢なる挺身遊撃戦を展開し軍主力の作戦に呼応せり。4月下旬多野岳等の基地を欠陥せるも屈せず神出鬼没或は夜間爆薬を抱いて敵陣深く侵入し或は白昼堂々と特殊秘密兵器を以て攻撃し敵の心胆を寒からしめ以て遊撃戦の本領を遺憾なく発揮せり6月下旬以降南部地区の軍主力玉砕後に於ても真に護郷隊の特色を発揮し変幻自在なる秘密遊撃戦を遂行中8月15日終戦の諮勅を受け部隊を解散す。」

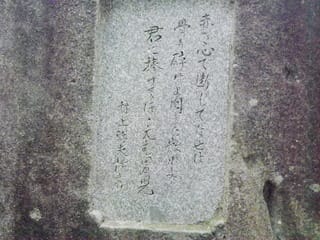

碑の裏には、村上治夫隊長による護郷隊の隊歌の3番が刻まれている。これは、陸軍中野学校の校歌の一番と同じ歌詞だ。(そして、先日も書いたように、これらの原曲は蒙古放浪の歌。)

赤き心で断じてなせば

骨も砕けよ肉また散れよ

君に捧げて微笑む男児

村上治夫隊長は陸軍中野学校出身の陸軍中尉。護郷隊を組織し、3年分の食糧を用意して山にこもったという。大本営は玉砕しても時間を稼ぐために、「護郷隊」の編成を村上に任せたと言われている。