ホピ族の歴史と地球の運命について長老が語る「ホピ・神との契約・・この惑星を救うテックワ・イカチという生き方」という本を読んでみました。

ホピ族の苦難の歴史が、引き続き語られます。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

*****

(引用ここから)

1917年 アメリカは第一次世界大戦に突入し、ホピの男性は軍への入隊を求められた。

市民権を認められず、投票権もなかったにも関わらず、徴兵されたのだ。

「伝統派」は宗教上の立場から兵役を免除してほしいと説明したが、許されなかった。

その間、「伝統派」は「世界の大部分が参加する大戦争が3度起こるだろう」、と予言したマサウの言葉を思い出していた。

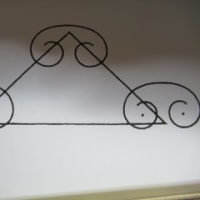

指導者たちは崖の斜面に描かれた「ロードプラン」を再確認し、戦争を暗示する3つの輪が刻まれているのを見た。

戦争の後、「伝統派」代表は、広島、長崎の原子爆弾は「灰のつまったひょうたん」であることを「ウンモの家(国連)」にでかけて、世界に語りかけることを4度試みた。

1960年代を通して土地問題は、「進歩派」と「伝統派」双方の焦点となりつづけた。

「伝統派」が、契約と母なる大地の保護におけるホピの役割を訴えれば、「進歩派・部族会議」(名前とはうらはらにアメリカ政府が作り与えた組織)もまた、自分たちの行動の伝統性をうたい、政治的影響力の基盤となるホピの地下資源への経済的関心を募らせた。

1961年から64年にかけて、「進歩派・部族会議」は「伝統派」の意見を無視して石油、ガス、鉱物のための試掘、開発、掘削のための借地契約を結んだ。

1969年、ピーボディー社がブラックメサで石炭の採掘を開始した。

ピーボディー社は採掘の権利にくわえ、石炭の搬送のためにブラックメサの地下から380億ガロンの地下水を汲み上げる権利も獲得した。

伝統派は資源の枯渇を見通し、反対した。

操業は大規模化し、1970年にはあらゆる問題が起きてきた。

1971年、ホピ、環境学者、法律家、人類学者が村に集まり、数か月にわたって集会を開いて、意見を戦わせた。

ホピの予言、ホピの聖地の一部としてのブラックメサの重要性、ホピの主権の問題が出た。

訴状が作られた。

6人のホピ長老は、ブラックメサは「母なる大地の心臓の一部」であり、「大霊、マサウのために霊的な道を遵守するため、ホピに与えられたものなのだ。」と説明した。

「ホピは命がけでその権利を授けられたのである。

土地が乱用されれば、ホピの命の神聖は消えしまう」、と語った。

この時点でホピ内部に、「伝統派」と「進歩派」との間に大きな溝ができていることは明らかであった。

長老たちは、「小道の石」の石版を見直した。

彼らは、時間の線の中に3つのV字のシンボルを見てようやくその意味を理解し始めた。

1906年にオライビで起きた分裂。。

彼らはそれが予期したように、始まり、拡大するのを見たのである。

分裂は否定できないほど、はっきりしていた。

ホピ族全員が「伝統派」、「進歩派」、「日和見派」に分裂した。

(引用ここまで)

*****

ホピ族の行動は、世界のための、世界に向けられた動きであると言えると思いますが、

聖地の保護を訴える行動が、聖地の地下資源の発掘中止を訴える行動として大きく取り上げられたことは、時代の流れそのものだったように思います。

環境保全という、世界に向けての大変明快で現代的なメッセージとなり得たことは、とても大きなことだったと思います。

このことで、ようやくインディアンの問題と西洋人の問題の共通項ができたからです。

あまりに明快になりすぎて、“ホピ族の謎”が置き去りにされたのではないか、と感じるほどです。

「聖地の保護」というもう一つのテーマも、引き続き世界中の共通認識となり、聖地と先住民族の叡智とがセットとして認識されることとなったと思います。

続きます。。

「環境白書」より

「環境白書」より

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/honbun.php3?kid=163&bflg=1&serial=6676

国際社会における環境に関する認識の高まり

1972年の国連人間環境会議から、1982年のナイロビ会議等を経て、1987年の「環境と開発に関する世界委員会」に至るまでの15年間において、環境問題に関する認識、特に環境と開発の関係に関する認識が深まり、「持続的開発」という考えが定着した。

この間、熱帯林の減少等の問題に加え、オゾン層の破壊等の問題が国際的に提起され、「地球的規模の環境問題」が国際社会において大きくクローズアップされるようになった。

(1) 1970年代の認識

1960年代を通じて、我が国をはじめとする先進国では戦後の高度成長を背景に大気汚染、水質汚濁等の環境問題が急激に顕在化し、一方、開発途上国では人口の爆発的増加等に伴う諸問題等が大きな問題となった。

こうした問題は、「宇宙船地球号」の考え方を生み、国連はその取組のため、1972年6月にストックホルムで国連人間環境会議を開催した。

同会議では、「かけがえのない地球」を守るため「人間環境宣言」や広範な分野にわたる「行動計画」が採択され、その後の国際的な活動や取組の指針となった。

1970年代はじめ、環境と開発の関係は、対立するものとしてとらえられた。

この点は同会議の議論のなかで、特に環境問題に対する先進国と開発途上国の認識の隔たりとなって現われた。

すなわち、工業化の過程で深刻化した環境問題への反省としてその対策の必要性を訴える先進国に対し、開発途上国は、過剰な人口、栄養不足、不十分な衛生といった貧困を背景とした諸問題の解決には開発を進めることが不可欠であり、環境対策を行うことで開発や経済発展を阻害してはならないという認識が大勢を占めた。

また、同会議と相前後して「ローマクラブ」は、「成長の限界」を発表し、急速な経済成長や人口増加等に対し、環境破壊、食糧不足の問題とともに人間活動の基盤であるエネルギーや鉱物資源が有限であることを警告した。

資源の有限性は、1973年の第一次石油危機の勃発もあって人々の意識のなかでは定着したが、当時問題とされた資源は、石油や鉱物等の非再生可能資源が中心であった。

今日問題化している熱帯林等の再生可能な自然資源の保全については、国連人間環境会議でも討論されたが、熱帯林問題は国内問題であると主張する国があるなど国際的な環境問題としての認識は希薄であった。

国連人間環境会議は、環境に関する世界的問題についての国連主催の一連の政府間会議の冒頭を飾るものであり、その後1970年代から80年代初頭にかけて人口、食糧、人間居住、水、砂漠、気候等について会議が開催され、国際的な議論が進められた。

写真は岩絵「ロードプラン」

関連記事

関連記事

「ブログ内検索」で

ホピの予言 13件

インディアン 15件

環境 15件

舟 13件

などあります。(重複しています。検索結果は15件がマックスのようです。)

ホピ族の苦難の歴史が、引き続き語られます。

リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。

*****

(引用ここから)

1917年 アメリカは第一次世界大戦に突入し、ホピの男性は軍への入隊を求められた。

市民権を認められず、投票権もなかったにも関わらず、徴兵されたのだ。

「伝統派」は宗教上の立場から兵役を免除してほしいと説明したが、許されなかった。

その間、「伝統派」は「世界の大部分が参加する大戦争が3度起こるだろう」、と予言したマサウの言葉を思い出していた。

指導者たちは崖の斜面に描かれた「ロードプラン」を再確認し、戦争を暗示する3つの輪が刻まれているのを見た。

戦争の後、「伝統派」代表は、広島、長崎の原子爆弾は「灰のつまったひょうたん」であることを「ウンモの家(国連)」にでかけて、世界に語りかけることを4度試みた。

1960年代を通して土地問題は、「進歩派」と「伝統派」双方の焦点となりつづけた。

「伝統派」が、契約と母なる大地の保護におけるホピの役割を訴えれば、「進歩派・部族会議」(名前とはうらはらにアメリカ政府が作り与えた組織)もまた、自分たちの行動の伝統性をうたい、政治的影響力の基盤となるホピの地下資源への経済的関心を募らせた。

1961年から64年にかけて、「進歩派・部族会議」は「伝統派」の意見を無視して石油、ガス、鉱物のための試掘、開発、掘削のための借地契約を結んだ。

1969年、ピーボディー社がブラックメサで石炭の採掘を開始した。

ピーボディー社は採掘の権利にくわえ、石炭の搬送のためにブラックメサの地下から380億ガロンの地下水を汲み上げる権利も獲得した。

伝統派は資源の枯渇を見通し、反対した。

操業は大規模化し、1970年にはあらゆる問題が起きてきた。

1971年、ホピ、環境学者、法律家、人類学者が村に集まり、数か月にわたって集会を開いて、意見を戦わせた。

ホピの予言、ホピの聖地の一部としてのブラックメサの重要性、ホピの主権の問題が出た。

訴状が作られた。

6人のホピ長老は、ブラックメサは「母なる大地の心臓の一部」であり、「大霊、マサウのために霊的な道を遵守するため、ホピに与えられたものなのだ。」と説明した。

「ホピは命がけでその権利を授けられたのである。

土地が乱用されれば、ホピの命の神聖は消えしまう」、と語った。

この時点でホピ内部に、「伝統派」と「進歩派」との間に大きな溝ができていることは明らかであった。

長老たちは、「小道の石」の石版を見直した。

彼らは、時間の線の中に3つのV字のシンボルを見てようやくその意味を理解し始めた。

1906年にオライビで起きた分裂。。

彼らはそれが予期したように、始まり、拡大するのを見たのである。

分裂は否定できないほど、はっきりしていた。

ホピ族全員が「伝統派」、「進歩派」、「日和見派」に分裂した。

(引用ここまで)

*****

ホピ族の行動は、世界のための、世界に向けられた動きであると言えると思いますが、

聖地の保護を訴える行動が、聖地の地下資源の発掘中止を訴える行動として大きく取り上げられたことは、時代の流れそのものだったように思います。

環境保全という、世界に向けての大変明快で現代的なメッセージとなり得たことは、とても大きなことだったと思います。

このことで、ようやくインディアンの問題と西洋人の問題の共通項ができたからです。

あまりに明快になりすぎて、“ホピ族の謎”が置き去りにされたのではないか、と感じるほどです。

「聖地の保護」というもう一つのテーマも、引き続き世界中の共通認識となり、聖地と先住民族の叡智とがセットとして認識されることとなったと思います。

続きます。。

「環境白書」より

「環境白書」よりhttp://www.env.go.jp/policy/hakusyo/honbun.php3?kid=163&bflg=1&serial=6676

国際社会における環境に関する認識の高まり

1972年の国連人間環境会議から、1982年のナイロビ会議等を経て、1987年の「環境と開発に関する世界委員会」に至るまでの15年間において、環境問題に関する認識、特に環境と開発の関係に関する認識が深まり、「持続的開発」という考えが定着した。

この間、熱帯林の減少等の問題に加え、オゾン層の破壊等の問題が国際的に提起され、「地球的規模の環境問題」が国際社会において大きくクローズアップされるようになった。

(1) 1970年代の認識

1960年代を通じて、我が国をはじめとする先進国では戦後の高度成長を背景に大気汚染、水質汚濁等の環境問題が急激に顕在化し、一方、開発途上国では人口の爆発的増加等に伴う諸問題等が大きな問題となった。

こうした問題は、「宇宙船地球号」の考え方を生み、国連はその取組のため、1972年6月にストックホルムで国連人間環境会議を開催した。

同会議では、「かけがえのない地球」を守るため「人間環境宣言」や広範な分野にわたる「行動計画」が採択され、その後の国際的な活動や取組の指針となった。

1970年代はじめ、環境と開発の関係は、対立するものとしてとらえられた。

この点は同会議の議論のなかで、特に環境問題に対する先進国と開発途上国の認識の隔たりとなって現われた。

すなわち、工業化の過程で深刻化した環境問題への反省としてその対策の必要性を訴える先進国に対し、開発途上国は、過剰な人口、栄養不足、不十分な衛生といった貧困を背景とした諸問題の解決には開発を進めることが不可欠であり、環境対策を行うことで開発や経済発展を阻害してはならないという認識が大勢を占めた。

また、同会議と相前後して「ローマクラブ」は、「成長の限界」を発表し、急速な経済成長や人口増加等に対し、環境破壊、食糧不足の問題とともに人間活動の基盤であるエネルギーや鉱物資源が有限であることを警告した。

資源の有限性は、1973年の第一次石油危機の勃発もあって人々の意識のなかでは定着したが、当時問題とされた資源は、石油や鉱物等の非再生可能資源が中心であった。

今日問題化している熱帯林等の再生可能な自然資源の保全については、国連人間環境会議でも討論されたが、熱帯林問題は国内問題であると主張する国があるなど国際的な環境問題としての認識は希薄であった。

国連人間環境会議は、環境に関する世界的問題についての国連主催の一連の政府間会議の冒頭を飾るものであり、その後1970年代から80年代初頭にかけて人口、食糧、人間居住、水、砂漠、気候等について会議が開催され、国際的な議論が進められた。

写真は岩絵「ロードプラン」

関連記事

関連記事

「ブログ内検索」で

ホピの予言 13件

インディアン 15件

環境 15件

舟 13件

などあります。(重複しています。検索結果は15件がマックスのようです。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます