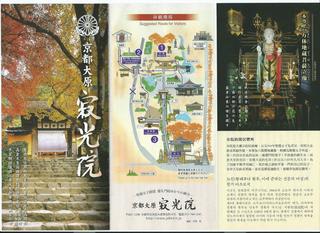

京都の歳末風景の一つ、「顔見世」

例年だと、四条鴨川畔の「南座」で行われますが、

今年は、工事のため使用できないので、

「鴨川踊り」で有名な、先斗町の歌舞練場で、初めて行われました。

それでは貴重な写真でも…と鈴虫寺の帰りに寄りました。

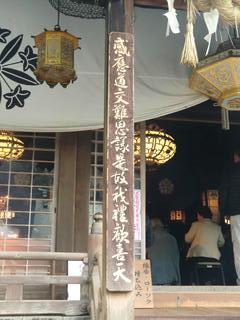

先斗町歌舞練場正面の興行「まねき」

左右には塩が盛ってあります。

「當る酉歳 吉例顔見世」

興行の場所名「先斗町歌舞練場」と「千鳥」の幕が飾られています。

先斗町歌舞練場正面

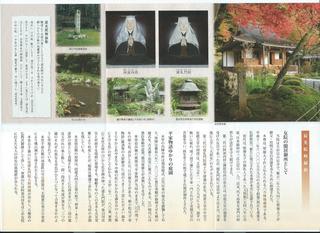

舞妓さん(歌舞伎総合サイト歌舞伎美人より拝借)

鴨川堤から見た先斗町歌舞練場

鴨川堤から見た先斗町歌舞練場の屋根の装飾、壁面のレリーフ(テラコッタ)

蘭陵王の舞楽面を型取った鬼瓦(正面にも)

先斗町の通りの店には「吉例顔見世」の特別提灯

南座の正面には役者の「まねき」看板が例年通り掲げられています

正面扉の前に「乍憚口上」が置かれていました (後掲)

「當る 羊歳吉例顔見世」のまねき(以前撮った写真です)

興行の場所名「四条 南座」、「松竹」紋が飾られています。

今年の「當る酉歳 吉例顔見世」の興行まねき

南座の中央の興行まねきは、掲げられていません。

まねき上げでは、一旦掲げた後外されて

先斗町歌舞練場の正面に掲げられたそうです。

おさらい

「まねき」とは「招ね木」と書いたそうです。

招ね木とは江戸の昔、宿場の旅篭や茶屋に 旅馴れた馴染みの連中が

大山講や富士講の講中名や団体、火消しの組の名を記した、木札や手拭いを表に掲げました。

それが、招き看板 招き手拭い といわれるものです。

新しいお客様を招くところから、「招き」とよばれ、 「招木」、「招喜」の文字をあてていました。

江戸も文化文政の頃になると、 銘木を選び、文字を彫り込み、漆を差して意匠を凝らした形となり、

お客を呼ぶ縁起から、商家、粋筋をはじめ、芸界、火消しの内飾りとして 縁起棚の脇に飾られました。

(歌舞伎総合サイト歌舞伎美人より)

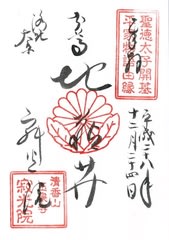

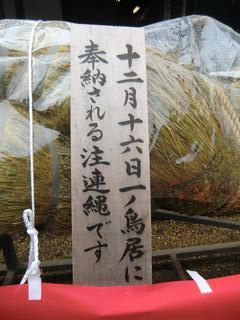

役者「まねき」看板

*材 質:檜製

*サイズ:長さ1間[約180cm]×幅1尺[約30.3cm]×厚さ1寸[約3cm]。

*墨には、つや出しに清酒を入れる。

*勘亭流[客席がすき間なく埋まるよう、太く大きく丸い字]。

役者名のほか「音曲・~連中」「興行タイトル」「乍憚口上」

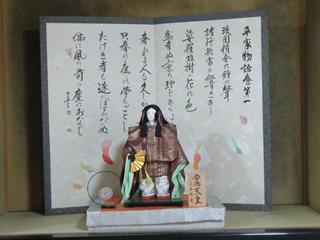

「乍憚口上(はばかりながらこうじょう)」を読み直してみました。

(まねきでは、文節は全て読点、フリガナは朱書きとなっています。)

文中「雀右衛門」のフリガナは屋号の「京屋」

「庵看板」のフリガナは「まねき」

と附ってありました。

愚説ですが「乍憚口上」を読んでいると、これが「まねき」の語源かと思われます?

例年だと、四条鴨川畔の「南座」で行われますが、

今年は、工事のため使用できないので、

「鴨川踊り」で有名な、先斗町の歌舞練場で、初めて行われました。

それでは貴重な写真でも…と鈴虫寺の帰りに寄りました。

先斗町歌舞練場正面の興行「まねき」

左右には塩が盛ってあります。

「當る酉歳 吉例顔見世」

興行の場所名「先斗町歌舞練場」と「千鳥」の幕が飾られています。

先斗町歌舞練場正面

舞妓さん(歌舞伎総合サイト歌舞伎美人より拝借)

鴨川堤から見た先斗町歌舞練場

鴨川堤から見た先斗町歌舞練場の屋根の装飾、壁面のレリーフ(テラコッタ)

蘭陵王の舞楽面を型取った鬼瓦(正面にも)

先斗町の通りの店には「吉例顔見世」の特別提灯

南座の正面には役者の「まねき」看板が例年通り掲げられています

正面扉の前に「乍憚口上」が置かれていました (後掲)

「當る 羊歳吉例顔見世」のまねき(以前撮った写真です)

興行の場所名「四条 南座」、「松竹」紋が飾られています。

今年の「當る酉歳 吉例顔見世」の興行まねき

南座の中央の興行まねきは、掲げられていません。

まねき上げでは、一旦掲げた後外されて

先斗町歌舞練場の正面に掲げられたそうです。

おさらい

「まねき」とは「招ね木」と書いたそうです。

招ね木とは江戸の昔、宿場の旅篭や茶屋に 旅馴れた馴染みの連中が

大山講や富士講の講中名や団体、火消しの組の名を記した、木札や手拭いを表に掲げました。

それが、招き看板 招き手拭い といわれるものです。

新しいお客様を招くところから、「招き」とよばれ、 「招木」、「招喜」の文字をあてていました。

江戸も文化文政の頃になると、 銘木を選び、文字を彫り込み、漆を差して意匠を凝らした形となり、

お客を呼ぶ縁起から、商家、粋筋をはじめ、芸界、火消しの内飾りとして 縁起棚の脇に飾られました。

(歌舞伎総合サイト歌舞伎美人より)

役者「まねき」看板

*材 質:檜製

*サイズ:長さ1間[約180cm]×幅1尺[約30.3cm]×厚さ1寸[約3cm]。

*墨には、つや出しに清酒を入れる。

*勘亭流[客席がすき間なく埋まるよう、太く大きく丸い字]。

役者名のほか「音曲・~連中」「興行タイトル」「乍憚口上」

「乍憚口上(はばかりながらこうじょう)」を読み直してみました。

(まねきでは、文節は全て読点、フリガナは朱書きとなっています。)

文中「雀右衛門」のフリガナは屋号の「京屋」

「庵看板」のフリガナは「まねき」

と附ってありました。

愚説ですが「乍憚口上」を読んでいると、これが「まねき」の語源かと思われます?